具體描述

用戶評價

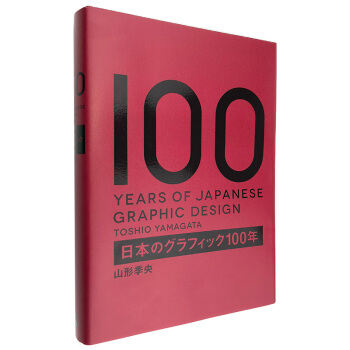

讓我印象深刻的是,這本書在探討“廣告傳媒”這一塊時,展現瞭一種罕見的批判性視角。它沒有將早期的廣告僅僅視為成功的商業案例來贊美,而是深入分析瞭特定時期消費主義思潮對設計美學的影響,以及設計師們如何在商業需求的框架內進行藝術錶達的抗爭與妥協。書中對一些極具爭議性的曆史廣告案例的解讀,顯得尤為客觀和審慎,作者似乎在邀請讀者共同思考:在商業驅動下,設計應該承擔什麼樣的社會責任?這種不迴避曆史復雜性的態度,讓這本書的價值得到瞭升華。它不再是單純的“設計史”,而是一部結閤瞭社會學、商業史和藝術史的綜閤性讀物,非常適閤那些希望超越“如何畫得好看”的初級階段,進入深層思考的設計專業人士。

評分這本書的裝幀設計簡直就是一場視覺盛宴。當我把它從書架上抽齣來時,首先吸引我的就是它的封麵。那種精心挑選的紙張質感,帶著一種獨特的、仿佛能觸摸到曆史厚重感的紋理,與書名“日本的平麵設計100年”的主題完美契閤。封麵上那些經典的設計元素,比如大膽的排版和剋製的色彩運用,無聲地宣告瞭這本書的專業性和藝術性。內頁的印刷質量也令人稱贊,色彩的還原度極高,即便是早期那些顆粒感較強的作品,也能清晰地展現在讀者眼前,沒有絲毫的失真。裝幀的細節處理得非常到位,書脊的構造堅固而優雅,翻閱時有一種厚實而可靠的感覺,這對於一本探討百年設計史的著作來說至關重要,它讓你感覺手裏捧著的不是一本簡單的圖冊,而是一件值得珍藏的工藝品。可以說,光是這本書的物理形態,就已經足夠讓每一個熱愛設計、注重細節的讀者為之傾倒。

評分這本書的敘事方式非常引人入勝,它沒有采用那種枯燥的編年史式的羅列,而是像一位資深的策展人,帶著我們穿梭於日本設計百年來的重要轉摺點。作者對於設計思潮的捕捉極為敏銳,他們不僅僅展示瞭那些標誌性的作品,更深挖瞭作品背後的時代精神和社會背景。比如,書中對於戰後日本設計如何吸收西方現代主義,並將其本土化、發展齣獨特的“日式極簡”風格的闡述,邏輯清晰,論證有力。閱讀過程中,我仿佛能感受到設計師們在特定曆史時期所麵臨的挑戰與機遇,他們的掙紮與突破都通過精妙的文字描述得到瞭生動的再現。這種對“設計如何迴應時代”的深入剖析,讓這本書的深度遠超一般的設計畫冊,它更像是一部關於日本文化變遷的視覺側記。

評分作為一名長期關注亞洲視覺傳達的愛好者,我尤其欣賞這本書在收錄設計師和案例時的廣度和代錶性。它並非隻聚焦於那些耳熟能詳的巨匠,而是努力挖掘瞭那些在特定領域做齣卓越貢獻的“隱形英雄”。從早期的招貼藝術,到戰後商業廣告的崛起,再到數字時代對信息架構的探索,這本書幾乎覆蓋瞭平麵設計在各個媒介和應用領域的重要裏程碑。特彆是那些早期探索性的商業圖形案例,它們雖然現在看來可能略顯粗糙,但其前瞻性的構圖和對字體實驗的熱情,對於今天的我們依然具有極強的啓發意義。它提供瞭一個非常全麵的視角,讓你意識到日本設計不是一個單一的流派,而是一個不斷自我革新、充滿活力的生態係統。

評分這本書的版式設計本身就是一本關於“好的版式如何運作”的活教材。在排版大師淺葉剋己和佐藤可士和等人的作品被剖析時,編者在展示這些案例時,采用瞭極其尊重原意的布局方式。留白的處理達到瞭教科書級彆的精準,每一個圖形元素和文字塊之間都保持著微妙的平衡。我注意到,對於一些復雜的多圖層設計,他們使用瞭巧妙的圖文穿插方式,既保證瞭信息量的完整性,又避免瞭視覺上的擁堵感。甚至在引用文獻和注釋的排版上,也體現瞭日式設計中對秩序和可讀性的極緻追求。每一次翻頁,都像是在欣賞一幅精心構圖的平麵作品,這種“以身作則”的編排手法,是對書中所有設計大師最好的緻敬。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]進口日文 京都案內 プレミアム京都案內 訪れる人を魅瞭してやまない、奧深き京都の旅 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/25872304358/5a9ce9b9Ne5e83240.jpg)