具体描述

图书基本信息

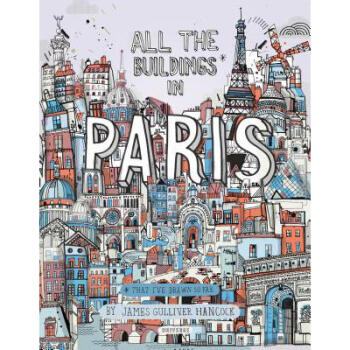

All the Buildings in Paris: That I've Drawn So Far

作者: James Gulliver Hancock;

ISBN13: 9780789334237

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2018-02-13

出版社: Universe Publishing(NY)

页数: 64

重量(克): 453

尺寸: 24.892 x 19.558 x 1.27 cm

商品简介

A new title from the author/illustrator of the hugely popular All the Buildings in New York, this is a charmingly illustrated journey to Paris, told one building at a time.All the Buildings in Paris is a love letter to Paris, told through James Gulliver Hancock's unique and charming drawings of the city's diverse architectural styles and streetscapes. This unusual combination of the artistic and the technical presents the Parisian cityscape as a colorful, one-of-a-kind journey through the streets of this historical city. The book showcases beloved iconic buildings and structures, such as Notre Dame, the Louvre, and of course the Eiffel Tower. The latest modern landmarks are featured, such as the Centre Pompidou and the Grande Arche, along with celebrated cultural institutions, such as the Musee d'Orsay and the Palais Garnier Opera House. The book also includes the everyday buildings that may not be famous but whose stylishness or eccentricity make up an important part of Paris and its architectural landscape. Parisians and tourists alike will savor this volume that uniquely celebrates the energy, spirit, and history of one of the greatest cities in the world.

用户评价

说实话,我拿到这本书的时候,内心是抱有一丝怀疑的,毕竟市面上关于城市速写的书籍汗牛充栋,能真正做到让人眼前一亮的作品并不多见。然而,这本书完全超出了我的预期。它最让我震撼的地方在于,它不仅仅停留在“画得像”的层面,更在于它捕捉到了城市精神的精髓。这些建筑在我眼中不再是冰冷的钢筋水泥,而是鲜活的生命体。作者的观察角度非常独特,他似乎总能找到最能体现建筑性格的角度去描绘。比如他对光线处理的细腻,那种清晨的微光、午后的浓荫,都被他用不同的墨色和线条粗细微妙地表达出来,赋予了画面极强的氛围感和叙事性。阅读这本书,我感觉自己像是在跟随一位经验丰富的向导,在巴黎的大街小巷里穿梭,每一个转角都有新的惊喜。这本书的装帧设计也十分考究,纸张的质感和印刷的清晰度都达到了极高的水准,这使得每一次翻阅都成为一种享受,一种对艺术品级的致敬。

评分老实说,我购买这本书时,很大程度上是被它富有诗意的书名所吸引的。读完之后,我发现这种诗意贯穿了全书的每一个角落。阅读这本书的过程,更像是在品味一首没有文字的叙事诗。作者的用线极其优雅,没有丝毫多余的渲染,每一笔都恰到好处地服务于整体的意境表达。尤其是他对不同材质的表现力,比如粗粝的砂岩、光滑的石板,乃至屋顶上斑驳的瓦片,都通过不同的笔触处理得惟妙惟肖。这本书的魅力在于它的留白和克制,它给予了观者足够的想象空间去填充色彩和声音。它让我意识到,最深刻的记录往往是那些充满温度和人情味的瞬间捕捉,而非冰冷的全景式记录。这本书,我打算把它放在客厅最显眼的位置,它不仅是一本画册,更像是一扇通往宁静与美好的窗户,每次驻足,都能让我的心绪沉淀下来。

评分这本书真是太棒了,我简直爱不释手!我一直对建筑设计有着浓厚的兴趣,尤其是那些充满历史感的欧洲城市。当我翻开这本书时,那种扑面而来的细腻笔触和对细节的极致追求,立刻就抓住了我的眼球。作者的线条功力深厚,每一个拱门、每一处雕花都被他精准地捕捉下来,仿佛能让人透过纸张闻到那些古老石材特有的气息。不仅仅是简单的描摹,作者似乎在用他的画笔讲述着每一栋建筑背后的故事,那些光影的变幻、时间的痕迹,都被他巧妙地融入到画面之中。阅读的过程就像是一场穿越时空的旅行,引导着我沉浸在巴黎那光怪陆离的建筑世界里,思考着每一块砖石所承载的记忆与情感。我特别欣赏作者在处理透视和空间感上展现出的高超技艺,即便是复杂的立面结构,在他的笔下也显得清晰而富有层次,让人在欣赏美的同时,也能感受到一种理性的结构美学。这本书无疑是献给所有热爱城市、热爱手绘的灵魂的一份珍贵礼物。

评分作为一名建筑专业的学生,我总是在寻找那些能够启发我设计思维的优秀案例,而这本书恰好填补了这方面的空白。它用一种极其非学院派的方式,展现了传统建筑的结构逻辑和美学规范。作者在选择描绘对象时,展现了极高的品味,他没有一味地追逐那些名声显赫的地标,反而将目光投向了那些隐藏在巷弄深处的、默默无闻却同样精致的普通建筑。这种“皆有所爱”的态度,让我体会到了一种真正的城市尊重。每一次落笔,都像是与建筑进行了一场无声的对话,探讨着功能、形式以及历史沉淀如何巧妙地融合在一起。这本书的价值不仅仅在于它的艺术成就,更在于它提供了一种深入研究和欣赏城市肌理的全新视角,对于提升我对空间构成和细节处理的敏感度,起到了潜移默化的积极作用。

评分我通常不太容易对纯粹的视觉艺术作品产生如此强烈的共鸣,但这本书确实做到了。它带给我的不是知识的堆砌,而是一种直观的、近乎冥想的体验。作者似乎将自己所有的心血和时间都倾注在了这些线条之中,那种专注和坚持本身就值得称道。我特别留意了其中几幅描绘细节特别丰富的街景,那些繁复的窗棂、错落的屋顶,它们之间的韵律感和节奏感令人叹为观止。我甚至忍不住拿起自己的素描本,试图模仿那种笔触的力度和自信,但很快就意识到,这种水准的表达需要天赋和长年累月的磨砺。这本书对我最大的启发在于,它让我重新审视了“记录”这件事的意义。记录不应该只是被动的复刻,而应是带着强烈个人情感和理解的再创造。它鼓励着每一个旁观者,去用自己的方式,去“看见”我们习以为常的环境。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有