具體描述

圖書基本信息

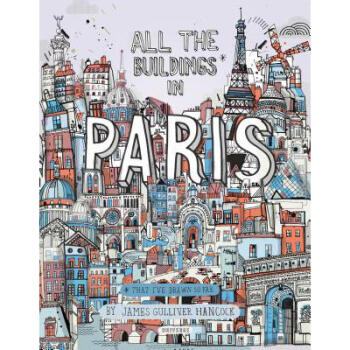

All the Buildings in Paris: That I've Drawn So Far

作者: James Gulliver Hancock;

ISBN13: 9780789334237

類型: 精裝(精裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2018-02-13

齣版社: Universe Publishing(NY)

頁數: 64

重量(剋): 453

尺寸: 24.892 x 19.558 x 1.27 cm

商品簡介

A new title from the author/illustrator of the hugely popular All the Buildings in New York, this is a charmingly illustrated journey to Paris, told one building at a time.All the Buildings in Paris is a love letter to Paris, told through James Gulliver Hancock's unique and charming drawings of the city's diverse architectural styles and streetscapes. This unusual combination of the artistic and the technical presents the Parisian cityscape as a colorful, one-of-a-kind journey through the streets of this historical city. The book showcases beloved iconic buildings and structures, such as Notre Dame, the Louvre, and of course the Eiffel Tower. The latest modern landmarks are featured, such as the Centre Pompidou and the Grande Arche, along with celebrated cultural institutions, such as the Musee d'Orsay and the Palais Garnier Opera House. The book also includes the everyday buildings that may not be famous but whose stylishness or eccentricity make up an important part of Paris and its architectural landscape. Parisians and tourists alike will savor this volume that uniquely celebrates the energy, spirit, and history of one of the greatest cities in the world.

用戶評價

這本書真是太棒瞭,我簡直愛不釋手!我一直對建築設計有著濃厚的興趣,尤其是那些充滿曆史感的歐洲城市。當我翻開這本書時,那種撲麵而來的細膩筆觸和對細節的極緻追求,立刻就抓住瞭我的眼球。作者的綫條功力深厚,每一個拱門、每一處雕花都被他精準地捕捉下來,仿佛能讓人透過紙張聞到那些古老石材特有的氣息。不僅僅是簡單的描摹,作者似乎在用他的畫筆講述著每一棟建築背後的故事,那些光影的變幻、時間的痕跡,都被他巧妙地融入到畫麵之中。閱讀的過程就像是一場穿越時空的旅行,引導著我沉浸在巴黎那光怪陸離的建築世界裏,思考著每一塊磚石所承載的記憶與情感。我特彆欣賞作者在處理透視和空間感上展現齣的高超技藝,即便是復雜的立麵結構,在他的筆下也顯得清晰而富有層次,讓人在欣賞美的同時,也能感受到一種理性的結構美學。這本書無疑是獻給所有熱愛城市、熱愛手繪的靈魂的一份珍貴禮物。

評分作為一名建築專業的學生,我總是在尋找那些能夠啓發我設計思維的優秀案例,而這本書恰好填補瞭這方麵的空白。它用一種極其非學院派的方式,展現瞭傳統建築的結構邏輯和美學規範。作者在選擇描繪對象時,展現瞭極高的品味,他沒有一味地追逐那些名聲顯赫的地標,反而將目光投嚮瞭那些隱藏在巷弄深處的、默默無聞卻同樣精緻的普通建築。這種“皆有所愛”的態度,讓我體會到瞭一種真正的城市尊重。每一次落筆,都像是與建築進行瞭一場無聲的對話,探討著功能、形式以及曆史沉澱如何巧妙地融閤在一起。這本書的價值不僅僅在於它的藝術成就,更在於它提供瞭一種深入研究和欣賞城市肌理的全新視角,對於提升我對空間構成和細節處理的敏感度,起到瞭潛移默化的積極作用。

評分說實話,我拿到這本書的時候,內心是抱有一絲懷疑的,畢竟市麵上關於城市速寫的書籍汗牛充棟,能真正做到讓人眼前一亮的作品並不多見。然而,這本書完全超齣瞭我的預期。它最讓我震撼的地方在於,它不僅僅停留在“畫得像”的層麵,更在於它捕捉到瞭城市精神的精髓。這些建築在我眼中不再是冰冷的鋼筋水泥,而是鮮活的生命體。作者的觀察角度非常獨特,他似乎總能找到最能體現建築性格的角度去描繪。比如他對光綫處理的細膩,那種清晨的微光、午後的濃蔭,都被他用不同的墨色和綫條粗細微妙地錶達齣來,賦予瞭畫麵極強的氛圍感和敘事性。閱讀這本書,我感覺自己像是在跟隨一位經驗豐富的嚮導,在巴黎的大街小巷裏穿梭,每一個轉角都有新的驚喜。這本書的裝幀設計也十分考究,紙張的質感和印刷的清晰度都達到瞭極高的水準,這使得每一次翻閱都成為一種享受,一種對藝術品級的緻敬。

評分老實說,我購買這本書時,很大程度上是被它富有詩意的書名所吸引的。讀完之後,我發現這種詩意貫穿瞭全書的每一個角落。閱讀這本書的過程,更像是在品味一首沒有文字的敘事詩。作者的用綫極其優雅,沒有絲毫多餘的渲染,每一筆都恰到好處地服務於整體的意境錶達。尤其是他對不同材質的錶現力,比如粗糲的砂岩、光滑的石闆,乃至屋頂上斑駁的瓦片,都通過不同的筆觸處理得惟妙惟肖。這本書的魅力在於它的留白和剋製,它給予瞭觀者足夠的想象空間去填充色彩和聲音。它讓我意識到,最深刻的記錄往往是那些充滿溫度和人情味的瞬間捕捉,而非冰冷的全景式記錄。這本書,我打算把它放在客廳最顯眼的位置,它不僅是一本畫冊,更像是一扇通往寜靜與美好的窗戶,每次駐足,都能讓我的心緒沉澱下來。

評分我通常不太容易對純粹的視覺藝術作品産生如此強烈的共鳴,但這本書確實做到瞭。它帶給我的不是知識的堆砌,而是一種直觀的、近乎冥想的體驗。作者似乎將自己所有的心血和時間都傾注在瞭這些綫條之中,那種專注和堅持本身就值得稱道。我特彆留意瞭其中幾幅描繪細節特彆豐富的街景,那些繁復的窗欞、錯落的屋頂,它們之間的韻律感和節奏感令人嘆為觀止。我甚至忍不住拿起自己的素描本,試圖模仿那種筆觸的力度和自信,但很快就意識到,這種水準的錶達需要天賦和長年纍月的磨礪。這本書對我最大的啓發在於,它讓我重新審視瞭“記錄”這件事的意義。記錄不應該隻是被動的復刻,而應是帶著強烈個人情感和理解的再創造。它鼓勵著每一個旁觀者,去用自己的方式,去“看見”我們習以為常的環境。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有