具体描述

商品参数

基本信息

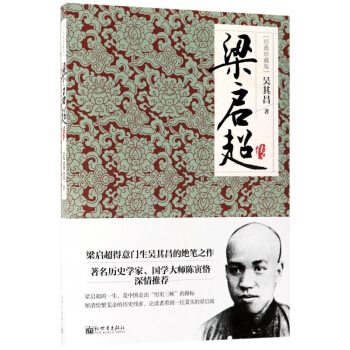

书名:梁启超传

:29.8元

作者:吴其昌

出版社:江苏人民

出版日期:2015-10-01

ISBN:9787214159540

字数:

页码:288

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

内容介绍

内容提要

《梁启超传》是著名文史学家吴其昌为恩师梁启超所撰写的传记,深情记述了中国近代shishang这位科全书式的人物。梁启超集思想家、政治家、教育家、史学家、文学家等于一身,被美国著名记者埃德加斯诺誉为“中国精神之父”。

梁启超的一生就是一部中国近代史,从戊戌变法到庚子勤王,从护国运动到五四运动,他见证甚至参与了中国近代每一个重大历史事件,他所走的每一步都是这个国家、民族命运的缩影。同时,由于其给世人留下的大量著述,梁启超的一生堪称一个时代的载体。

作者介绍

作者介绍

吴其昌(1904—1944)

字子馨,号正厂,浙江海宁硖石人。毕业于清华国学研究院,是王国维和梁启超的得意门生,历任清华大学、南开大学、武汉大学教授、系主任。

他曾豪言:当代学者称得上博极群书者,一个梁任公,一个陈寅恪,一个唐兰,一个我。其主要著作有《梁启超传》《金文历朔疏证》《金文氏族疏证》《殷墟书契解诂》《朱子著述考》《宋元明清学术史》《北宋以前中国田制史》等。

目录

目录

暂无相关内容

用户评价

这本书的出版信息显示是“凤凰含章”和“吉林书店”,这个组合本身就给人一种传统出版的高水准预期。我特别在意作者吴其昌的写作笔触。好的历史写作,应该具有文学的韵味,让阅读过程本身成为一种享受,而不是负担。我希望看到的是一种行云流水、娓娓道来的叙事风格,如同高明的说书人,将复杂的史实讲得引人入胜,充满张力。如果语言平铺直叙、晦涩难懂,那么无论史料多么扎实,都会让普通读者望而却步。梁启超是那个时代的“笔杆子”,他的精神气质想必也是极为鲜明的。因此,作者的文字风格,是否能与其传主的精神气质产生一种微妙的呼应和共鸣,是我非常看重的一点。我希望读完后,我的脑海里留下的不仅是知识的堆砌,更是一种鲜活的、带有墨香和时代气息的“梁启超的形象”。

评分坦白说,市面上太多关于名人传记的书籍,总有一种“美化滤镜”或“过度解读”的嫌疑,要么把他塑造成不食人间烟火的圣人,要么因为某些历史事件而完全否定其价值。我对这本书的最大疑虑,也是最期待被满足的地方,就在于其客观性与深刻性的平衡。一个真正的“神魂深入”的作品,必然要敢于直面传主的光环背后的阴影与困惑。梁启超的复杂性在于他的实用主义和理想主义常常并行不悖。我希望作者能像解剖一台精密的仪器一样,冷静地分析他思想转变背后的驱动力,而不是简单地用“时代使然”来搪塞过去。读者真正想知道的,是“为什么”他会那样做,那种深层的内在逻辑和哲学支撑,而非仅仅陈述“发生了什么”。这种批判性的审视,恰恰是判断一本传记是否达到“深入”层次的试金石。

评分我最近在读一些关于晚清民初的史学著作,总感觉那些描述总是在一个宏大叙事的框架下打转,个人的命运往往被简化成了历史进程中的一个注脚。所以,我选择这本《梁启超传》,是抱着一种寻找“人性温度”的期待。梁启超的一生,横跨了变法、流亡、教育、学术等多个领域,他的每一个决策都承载着巨大的时代重量。这本书的作者,如果能跳出单纯的政治评价,转而专注于他精神世界的构建与解构,那将是巨大的成功。我期待的不是对是非功过的简单裁决,而是对一个知识分子在剧变时代如何保持自我、如何挣扎求存的深刻描摹。比如,他在海外漂泊时期的心境变化,对故土的思念,对子女未来的期许,这些细微的情绪波动,才是构成其“神魂”的关键要素,也是让读者能够跨越时空与之对话的桥梁。

评分哇,这本书的封面设计真是有种穿越时空的感觉,那种老照片质感和精美的排版,光是捧在手里就觉得沉甸甸的历史厚重感。我特别喜欢它在装帧上选择的这种古典与现代的融合,让人在翻阅时有一种仪式感。说实话,我对梁启超这位近现代史上的风云人物一直保持着高度的好奇心,他那一生的跌宕起伏,思想的转变与激进,以及对国家命运的深刻关怀,都让人忍不住想要探究。这本书的引人入胜之处就在于,它似乎没有用那种教科书式的枯燥叙述,而是努力去描摹那个鲜活的、有血有肉的梁启超。我期待看到的是,作者如何巧妙地将宏大的历史背景与个体的情感纠葛编织在一起,毕竟一个伟大的灵魂,其复杂性远超任何单一的标签所能概括的。我希望它能带我走进他那些看似矛盾的内心世界,理解他在“旧学”与“新知”之间的徘徊与抉择,那才是真正有价值的阅读体验,而不是仅仅罗列他的功绩。

评分这本书的篇幅看起来相当可观,这让我感到非常踏实,毕竟要真正深入一个像梁启超这样思想博大精深的人物,浅尝辄止是远远不够的。我特别关注作者在史料挖掘和细节呈现上的功力。好的传记,绝不仅仅是传主的自述或他人的赞美,它需要一种近乎“考古学”的精神,去还原那些被时间烟尘掩盖的真实片段。我希望作者能提供大量一手资料的佐证,比如他与友人的通信、日记中的只言片语,甚至是那些被主流史观刻意淡化的争议性言论。这种细致入微的考据,才能支撑起“深入神魂”这样高的评价。如果只是泛泛而谈,那市面上的版本就太多了。我更想看到的是,作者如何处理梁启超作为丈夫、父亲、朋友的多重身份,这些私人维度往往能折射出更深层次的人性光辉与局限,让人对其产生更真切的共鸣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有