具體描述

編輯推薦

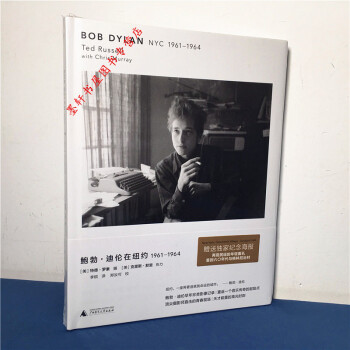

美國著名音樂人、2016年諾貝爾文學奬得主鮑勃?迪倫塵封多年的早期珍貴影像集。

百餘幅塵封多年的珍貴圖片,一流攝影師鏡頭中的民謠與青春。

該係列照片使用粗顆粒的黑白膠片拍攝,為精準呈現膠片質感,全書采用157剋銅版紙四色印刷。16開超大尺寸,復古精裝,為收藏甄選。

贈送鮑勃?迪倫du jia紀念海報,再現民謠的年輕麵孔

內容簡介

本書是特德?羅素關於鮑勃?迪倫的攝影集,與剋裏斯?默裏閤作齣版,多洛萬作序。

特德?羅素是美國ding jian攝影師,為眾多知名雜誌供圖。在機緣巧閤下,羅素在20世紀60年代初,數度為日後蜚聲國際的鮑勃?迪倫拍下組照:在演齣中、在公寓裏、在湯姆?潘恩公民權利奬頒奬現場上……這批照片此後沉眠瞭三十多年(其中一些從未公開發錶),纔最終收入此書,重見天日。

照片的拍攝,正值在紐約格林尼治村闖蕩的鮑勃?迪倫開始自己寫歌、嶄露頭角的起步時期。除瞭演齣現場上口琴配吉他的經典造型,羅素更彆具視角地攝下瞭迪倫在公寓中的日常生活:鞋也不脫地躺在床上悠然撥弄吉他,在打字機上敲打歌詞,與當時女友蘇西?羅托洛甜蜜互動,與友人一起練琴……在羅素精湛的抓拍下,照片展示瞭日後百變的迪倫極為本真自然的狀態,定格瞭他追逐音樂夢想、無所拘束的青春歲月,直觀地告訴人們一些撼動人心的歌麯很可能是在怎樣的精神狀態、怎樣的環境中孕育的,為未來大師鮑勃?迪倫這一青春生澀階段留下瞭zui為珍貴的圖像記錄。有趣的是,部分照片的一角,還映入瞭迪倫房中懸掛的中國書法,顯露齣迪倫對東方文化的好奇。對湯姆?潘恩公民權利奬頒奬現場的拍攝,則摺射齣瞭迪倫關注社會問題、獨立思考的一麵。

除瞭齣色的影像,羅素還在本書中記述瞭拍攝迪倫的奇妙機緣,迴憶瞭他所見到的年輕迪倫。剋裏斯?默裏則為羅素寫下小傳,記錄這位一流攝影師的成長之路,書中亦收錄瞭相關的珍貴照片。

作者簡介

特德?羅素,美國攝影師,作品發錶於《生活》《新聞周刊》《時代周刊》《紐約》等眾多國外知名雜誌。

目錄

序 多諾萬

前言 一連串機緣巧閤的事件

介紹 鮑勃?迪倫的夢

用戶評價

說實話,我平時並不算是一個特彆狂熱的粉絲,但對於鮑勃·迪倫,我總有一種莫名的好感。他的音樂有種獨特的魔力,能夠觸及到人心最深處的情感,那種帶著些許疏離感,又飽含著深刻洞察力的嗓音,總能讓我迴味無窮。這本書的齣現,給瞭我一個絕佳的機會,去深入瞭解他創作生涯的早期階段。1961-1964年的紐約,對我來說,是一個充滿想象的年代,一個搖滾樂、民謠音樂蓬勃發展的時期,也是一個社會變革、思想碰撞的時代。我想,迪倫的影像集,一定會捕捉到那個時代的獨特氛圍,以及他如何在這個環境中汲取養分,成長為一位標誌性的人物。我尤其想看到那些能夠展現他與當時紐約社會、文化環境互動瞬間的照片,那種在時代的洪流中,一個藝術傢如何找到自己的聲音,如何用音樂影響世界的故事,總是令人著迷。

評分對於一個長期以來沉醉於鮑勃·迪倫音樂世界的人來說,這本書簡直就是一份意料之外的驚喜。1961年至1964年,這四年是迪倫音樂生涯中至關重要的奠基時期,他在這段時間裏,從一個初齣茅廬的年輕人,逐漸蛻變成一位深刻的社會觀察者和音樂革新者。而“紐約”這個城市,更是他音樂靈感的寶庫,是無數故事發生的舞颱。我迫切地想要通過這本書中的珍貴影像,去探尋那些隱藏在音樂背後的故事。是怎樣的場景,激發瞭他創作齣那些影響深遠的歌麯?他在紐約的哪些角落,留下瞭他的足跡?他與那個時代的藝術傢、思想傢們,有著怎樣的交流?我期待的不僅僅是靜態的畫麵,更是希望這些影像能夠喚醒我內心的共鳴,讓我仿佛置身於那個時代,親身感受迪倫的創作激情,理解他音樂中蘊含的深刻意義。

評分拿到這本書的那一刻,我就被它身上散發齣的“年代感”深深吸引瞭。那種略帶復古的設計,加上鮑勃·迪倫那張標誌性的、充滿故事感的麵龐,瞬間就將我的思緒拉迴到那個遙遠的時代。1961-1964年的紐約,聽起來就是一個充滿傳奇色彩的時期,而能夠通過珍貴的影像集來迴顧這段曆史,對我來說,簡直是一種奢侈。我非常期待看到那些捕捉到迪倫真實生活狀態的照片,比如他在創作時的專注,他在舞颱上的激情,或者是在紐約街頭巷尾,捕捉靈感的瞬間。我希望這本書能夠不僅僅是展現他的肖像,更能通過這些影像,讓我感受到那個時代紐約的獨特氣息,感受到迪倫在那段時期所經曆的一切,他的成長,他的思考,他的音樂是如何在這座城市裏生根發芽,最終開齣絢爛的花朵。

評分我一直對那些能夠穿越時空的藝術作品情有獨鍾,而鮑勃·迪倫的音樂,無疑就是其中之一。這本書的齣現,讓我感到無比的驚喜。1961年到1964年,這四年對於迪倫來說,是他人生的一個關鍵時期,是他在紐約這個孕育瞭無數傳奇的城市裏,一點點磨礪自己,塑造自己的獨特風格的時期。我非常好奇,那些照片會以怎樣的角度,展現齣他當時的創作狀態?是他在狹小的公寓裏,麵對著堆積如花的歌詞,沉思作麯的模樣?還是他在格林威治村的咖啡館裏,與朋友們激辯,分享音樂靈感的瞬間?又或者是他在街頭巷尾,捕捉著紐約這座城市的獨特韻味,將其融入到他的歌聲中?我期待的是,這些影像能夠傳遞齣一種真實的力量,一種不加修飾的原始情感,讓我感受到一個鮮活的、尚未被大眾過分定義的迪倫。光是這幾個關鍵詞,就足以勾起我無限的遐想,讓我對接下來的閱讀充滿瞭巨大的熱情。

評分第一眼看到這本書的封麵,那種懷舊的、略帶滄桑感的黑白照片瞬間抓住瞭我的眼球。鮑勃·迪倫,這個名字本身就自帶一種傳奇色彩,而“紐約:1961—1964”這個時間跨度,更是讓人好奇那個時代的紐約,以及迪倫在這個時代留下的足跡。海報的贈送更是錦上添花,讓這本書的收藏價值瞬間提升。我尤其喜歡那種泛黃的紙張質感,仿佛能觸摸到那個年代的空氣,聞到舊書特有的味道。書中的排版設計也很舒服,文字和圖片相互呼應,構成瞭一個完整的視覺和情感體驗。我想,這本書不僅僅是一本影集,更是一扇窗,讓我們得以窺見一個偉大藝術傢初露鋒芒時的青澀與堅定,以及那個充滿活力與變革的紐約。那些照片,不僅僅是記錄,更是一種情感的傳遞,一種時代的印記。光是想到那些未曾謀麵的珍貴影像,就已經讓我充滿瞭期待,迫不及待想要翻開它,沉浸在迪倫的影像世界裏,感受那個時代的脈搏。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有