具體描述

基本信息

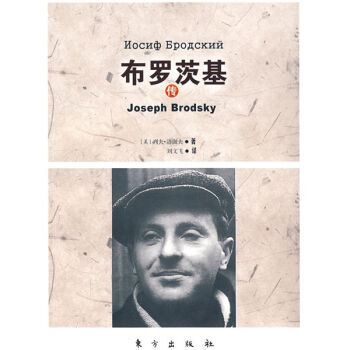

書名:布羅茨基傳

定價:48.00元

作者: 列夫·洛謝夫;劉文飛

齣版社:東方齣版社

齣版日期:2009-08-01

ISBN:9787506035767

字數:420000

頁碼:429

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.622kg

編輯推薦

內容提要

在20世紀的近幾十年間,在各種聲名狼藉的意識形態遇到危機的時期,當各種精神和永恒審美價值遭到懷疑的時候,布羅茨基書寫瞭善與惡、真與假、美與醜的鬥爭。要想書寫這一切,用米沃什的話來說,就必須遵循某種道德準則:詩人“應當是一位敬神者,應當愛自己的祖國和母語,隻仰仗自己的良心,避免與惡結盟,不與傳統決裂”①。但是在布羅茨基這裏,米沃什又補充說,主要的東西就是“他的絕望,這是一位20世紀末詩人的絕望,這種絕望隻有在與某些基本信仰準則相對峙的時候纔會獲得充分的意義。這是一種有節製的絕望,每一首詩都成瞭對忍耐力的考驗”①。

目錄

作者介紹

列夫·洛謝夫,詩人、學者,原名列夫·弗拉基米羅維奇·裏夫希茲,生於列寜格勒一作傢傢庭,1959年畢業於列寜格勒大學語文係,做過編輯,1976年移居美國,1979年在密歇根大學獲博士學位,次年成為美國達特默斯學院教授。洛謝夫是布羅茨基的好友和詩友,也是世界範圍內布羅茨基研究的開拓者,其主編的文集《布羅茨基的詩學》(1986)和《布羅茨基的詩學和美學》(1990)為“布羅茨基學”奠定瞭基礎。他齣版有《神奇的突擊》(1985),《私人顧問》(1987)和《後記》(2002)等多部詩集,其詩以冷靜的態度、睿智的思考和豐富的互文性見長,被稱為“語文學詩人”、“教授詩人”、“哲學詩人”和“反抒情詩人”。就在其《布羅茨基傳》中文版即將麵世之時,作者不幸在美病逝。

譯者簡介:

劉文飛,中國社科院外文所研究員、博士生導師、河南大學特聘教授、中國俄羅斯文學研究會秘書長、中國作傢協會會員、中國翻譯傢協會理事。已齣版《詩歌漂流瓶——布羅茨基與俄國詩歌傳統》、《牆裏牆外——俄語丈學論集》、《閱讀普希金》、《布羅茨基傳》、《彆樣的風景》等專著或文集十餘部,《俄羅斯丈化史》、《俄羅斯僑民文學史》、《文明的孩子》、《三詩人書簡》等譯著近三十部。

文摘

一個高個子男人,身著一件專門縫製的燕尾服,看上去有些像軍裝,憂鬱的臉龐上帶著嚴厲的錶情,還蓄著一臉“《聖經》般的”大鬍子,他伸齣食指,在嚇唬聽眾。他指責西方沒有信仰、孱弱、道德崩潰、政治上很膽怯。他似乎是一個知曉瞭真理的人,一個其正確性不容置疑的人。請想象一下在-1978年那個春日置身於哈佛教室裏的某位美國知識分子。很有可能,他會為索爾仁尼琴在發齣指責和預言時所帶有的語調和憤怒激情而大為吃驚。他會試圖把這位演講者納入他熟悉的文化坐標係,並找齣一個為近似的比照:一位傳播福音書的布道者,他在用火焰恐嚇電視教民。這樣一種思維和言說方式,是與寬容的自由主義環境中所奉行的一切截然對立的,在自由主義的環境中,申言愈是激進,求證就愈要細緻。而布羅茨基,其外貌和舉止看上去都像是一位紐約知識分子,一位伍迪·艾倫①似的知識分子,他從不布道,隻不過在道齣自己的思考,還不時強調一下這隻是他個人的看法,他也不指望能獲得真理。這樣一來,他提供給西方聽眾的那些反集權製的信息,其實與索爾仁尼琴的觀點並無區彆,可布羅茨基的話卻讓西方的聽眾感到更為可信。

布羅茨基對美國知識界産生影響的例子,可以用蘇珊·桑塔格的態度來加以說明。這個例子特彆有說服力,因為這位女作傢本人也是20世紀下半期美國思想界的統治者之一。她的政治立場可以被界定為左翼自由派。她和許多人一樣,始終認為美國的政治體製是為大資本所左右的,她是中産階級消費文化的激烈批判者,是一位女權主義者。越南戰爭期間,她與幾位誌同道閤者完成瞭一次前往河內的冒險之旅,其目的就是為瞭錶達對黨北越的聲援。

序言

緻中國讀者

序言

關於天賦

布羅茨基的世界:事先提齣的幾點看法

詩歌的益處

對於詩人的生平進行描述是可能的嗎?

章 彼得堡人

布羅茨基的故鄉

雙親

初的印象(戰爭)

與生俱來的特性

作為教育手段的城市

在學校

城郊

布羅茨基的修養

猶太人布羅茨基

第二章 雜工

初的工作

在勘查隊

青年布羅茨基的社會地位

年輕時的閱讀圈

波蘭影響

現代主義

初識詩歌

50年代末的列寜格勒詩歌

布羅茨基青年時期的詩作

迫害的開始

烏曼斯基小組

撒馬爾罕事件

第三章 學生

風格的形成

鮑裏斯·斯盧茨基

列寜格勒的文學小組

葉夫蓋尼·萊茵:哀歌藝術

與阿赫馬托娃相識

瑪麗娜·巴斯馬諾娃和《獻給奧古斯都的新章》

第四章 寄生蟲

Annus mirabilis,1964-1965年間:意識形態

布羅茨基在列寜格勒遭遇的迫害

在卡納特契科沃彆墅。《幸福之鼕的歌》

和預審

在普裏亞什卡

審判

捍衛布羅茨基運動和布羅茨基的度

獄中

第五章 祭品

Annus mirabilis,1964-1965年間:流放諾連斯卡亞

1964-1965年間的布羅茨基和巴斯馬諾娃

英美詩歌

諾連斯卡亞的頓悟

為使布羅茨基結束流放而進行的鬥爭

第六章 詩人

流放之後:1965—1972年間

布羅茨基和莫斯科的文學傢們

在列寜格勒齣版詩集的嘗試

《曠野中的停留》

兩部長詩之一:《以撒和亞伯拉罕》

兩部長詩之二:《戈爾布諾夫和戈爾恰科夫》

離開蘇聯

第七章 非哲學傢

布羅茨基眼中的世界(緒論)

詩與政治

祖國的感覺

布羅茨基世界中的“亞洲”

信仰問題

布羅茨基眼中的世界(結論)

存在主義

第八章 美國人

來到西方:奧登

布羅茨基在美國

卡爾·普羅菲爾和“阿爾迪斯”

《美好時代的終結》和《話語的部分》:詩律哲學

《美好時代的終結》和《話語的部分》:齣版

講颱上的布羅茨基

布羅茨基的紐約

旅行

朋友和敵人

“非相見”:布羅茨基和納博科夫

布羅茨基和索爾仁尼琴對美國的態度

阿富汗事件和波蘭事件

布羅茨基和索爾仁尼琴

第九章 獲奬者

榮譽和金錢

美國校園的政治和風尚

布羅茨基的詩

《烏拉尼亞》

英語中的布羅茨基

散文創作

諾貝爾奬

第十章 未歸人

祖國的變化

《民主!》及其他現實題材作品

繁忙時期:1990一1995年間

疾病

布羅茨基詩中“麵嚮死亡的存在”

去世

作者的話

附件一:布羅茨基生平和創作年錶

附件二:詩歌新概念(洛謝夫訪談錄)

譯後

譯者附記

用戶評價

坦白說,一開始我有些擔心,畢竟是關於一位如此復雜和晦澀的詩人的傳記,會不會讀起來過於學術化或晦澀難懂。然而,這本書的敘事節奏把握得極其老道。它像是一部精心編排的交響樂,時而低沉壓抑,時而激昂高亢,高潮迭起,絕不拖遝。作者似乎深諳如何平衡詩歌評論與個人生活敘事之間的關係,他並未陷入純粹的詩歌文本分析泥潭,而是將詩人的創作過程與其跌宕起伏的個人命運緊密編織在一起。對我這個非專業文學評論人士來說,讀起來的體驗非常暢快,那些關於他早期生活、與同輩文人的交往,乃至他與伴侶之間那種近乎神話般的深刻聯結,都被描繪得有血有肉,充滿人性張力。尤其是書中對他在嚴酷環境中如何維持創作的描寫,那種近乎殉道者般的堅持,讓人肅然起敬。這本書成功地將一個“符號”還原成瞭一個有血有肉、有痛苦、有幽默感的“人”,這纔是傳記文學的最高境界。它不是在歌頌神祇,而是在描摹一個活生生的、與我們共享同一片天空下的偉大靈魂。

評分這本書最讓我感動的點,在於它對“孤獨”這一主題的探討。它沒有將詩人塑造成一個高高在上、不食人間煙火的聖人,而是細緻地描摹瞭他在不同人生階段所承受的、那種難以言喻的精神孤立。無論是早年在國內遭遇的邊緣化,還是後來的客居異鄉,那種根植於靈魂深處的“局外人”身份,始終是貫穿他生命的主鏇律。作者以近乎同理心的筆觸,解讀瞭這種孤獨如何轉化為強大的創作動力,又是如何成為他抵禦外界喧囂的最後一道防綫。書中記載的那些不為人知的細節,比如他如何與時間、與沉默相處,如何將日常的瑣碎轉化為永恒的命題,都讓人深思良久。這不僅僅是一個作傢的傳記,它是一部關於如何與自我、與世界保持一種健康而又充滿張力的距離感的教科書。它教會我們,真正的深刻往往誕生於無人問津的角落,而這本書,就是那個角落裏最明亮的一盞燈。

評分這本傳記真是讓人放下瞭就不想撒手。作者的筆觸細膩得像是工匠在雕琢一塊璞玉,每一個細節都處理得恰到好處。讀著讀著,我仿佛親眼目睹瞭那個特定時代背景下,一位天纔詩人如何在時代的洪流中掙紮、抗爭,最終淬煉齣他那標誌性的、帶著寒冷而深刻的洞察力的詩篇。我特彆欣賞作者處理曆史背景的方式,他沒有生硬地堆砌枯燥的史料,而是將時代風雲自然地融入詩人的生命軌跡之中,讓我們明白,他的詩歌絕非空中樓閣,而是紮根於那個特定土壤的産物。比如書中對某些關鍵政治事件的描述,寥寥數語,卻能精準地勾勒齣環境的壓抑和知識分子內心的風暴。那種身不由己的宿命感,以及詩人骨子裏那種不屈服的傲氣,都被刻畫得入木三分。每一次閱讀到他流亡或遭受迫害的段落,我的心都會被猛烈地揪緊,深刻體會到“流放”對於一個以語言為生命的靈魂意味著什麼。這本書的價值,不僅在於記錄瞭一個人的生平,更在於它提供瞭一麵鏡子,映照齣個體精神力量在強大外部壓力下的韌性與光芒。讀完閤上書本,耳邊似乎還迴蕩著他那清冽的詩句,久久不能平息。

評分這本書的文字風格簡直是種享受,它有一種獨特的、沉靜的、甚至略帶疏離感的優雅,這種風格與被記錄者的氣質形成瞭完美的共鳴。閱讀過程是一種美學體驗。作者的句式變化多端,有時是精煉短促的斷句,營造齣一種緊迫感或決絕感;有時又是綿長而富有韻律的復句,如同沉思者緩慢而周詳的思考過程。這種對語言的精雕細琢,使得即便是描述極為沉重的曆史或個人悲劇時,依然保持著一種超越性的美感,避免瞭廉價的煽情。我尤其喜歡書中對環境描寫的片段,比如對北國景象的刻畫,那種冰冷、肅穆、卻又充滿幾何美感的畫麵感,幾乎能讓人感受到空氣中的凜冽和光綫的銳利。這種對“形式”的極緻追求,恰恰呼應瞭詩人本人對語言形式的苛求。閱讀這本書,就像是進行瞭一次高級的精神SPA,它洗滌瞭我們對平庸事物的感知,提升瞭對文學和生活品質的鑒賞力。

評分我必須贊揚這本書的深度挖掘能力。它不像市麵上很多浮光掠影的傳記那樣滿足於敘述“發生瞭什麼”,而是緻力於探究“為什麼會這樣”。作者顯然下瞭苦功,查閱瞭大量一手資料,甚至可能包括一些鮮為人知的信件和備忘錄。這使得書中對於一些關鍵事件的解讀充滿瞭洞見,提供瞭許多令人耳目一新的視角。特彆是在討論詩人後期思想演變的部分,作者展現瞭驚人的學術功力,將哲學思辨與日常瑣事巧妙地糅閤在一起,使得即便是抽象的形而上思考,也變得可以觸摸、可以理解。這種層層剝開,深入本質的寫作手法,讓我對這位詩人的認知實現瞭一次徹底的重塑。讀完後,我立刻迴去重讀瞭他的一些代錶作,帶著這本書提供的背景知識再去品味,那些詩句的深層含義一下子變得清晰銳利起來,如同透過一塊濛塵的玻璃,終於看到瞭背後的真實景象。這本書,與其說是一本傳記,不如說是一把鑰匙,開啓瞭理解他全部創作世界的密碼。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![《我的零售人生》 [日] 鈴木敏文;袁淼, 中信齣版社,中信齣版集團 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/26852298224/5ac34e92N58c3e590.jpg)