具體描述

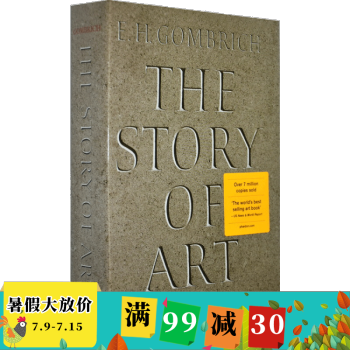

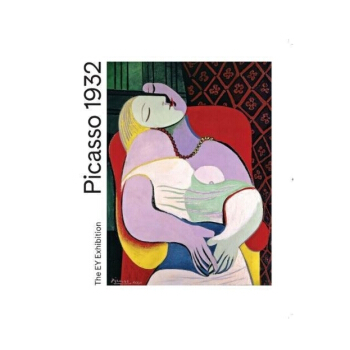

Picasso 1932: Love, Fame, Tragedy

Author: Achim Borchardt-Hume

Hardcover: 272 pages

Publisher: Tate Publishing (8 Mar. 2018)

Language: English

ISBN-10: 1849765758

ISBN-13: 978-1849765756

Product Dimensions: 22.3 x 2.6 x 26.1 cm

書籍簡介

1932 was an extraordinary year for Picasso, even by his own standards. His paintings reached a new level of sensuality and he cemented his status as the most influential artist of the time. Over the course of this year he created some of his best-loved works, from colour-saturated portraits to surrealist drawings, developing ideas from the voluptuous sculptures he had made at his newly acquired country estate.

In his personal life, throughout 1932, Picasso kept a delicate balance between tending to his wife Olga Khokhlova and their son Paulo, and his passionate love affair with Marie-Therese Walter, twenty-eight years his junior. This publication will bring these complex artistic and personal dynamics to life.

It was also a year of invention and reflection. Having recently turned fifty, Picasso embarked on the first volume of what remains the most ambitious catalogue of an artist's work ever made. Meanwhile, the first ever retrospective of his work was staged, a show that featured new paintings alongside earlier works in a range of different styles. Picasso's journeys between his homes in Boisgeloup and Paris capture the contradictions of his existence at this pivotal moment: a life divided between countryside retreat and urban bustle, established wife and recent lover, painting and sculpture, sensuality and darkness.

The year ended traumatically when Marie-Therese fell seriously ill after swimming, losing most of her iconic blond hair. In his final works of the year, Picasso transformed the event into scenes of rescue and rape, a dramatic finale to a year of love, fame and tragedy that pushed Picasso to the height of his creative powers. This lavishly illustrated publication will explore the major themes and concerns of 1932, in essays, artworks and archive photographs. It will strip away common myths to reveal the man and the artist in his full complexity and richness.

作者簡介

Achim Borchardt-Hume is Director of Exhibitions, Tate Modern.

用戶評價

真正讓我感到震撼的是,這本書成功地解構瞭“神話”這個詞語的重量。我們習慣於將那些藝術巨匠視為某種超凡脫俗的存在,他們的生活和情感仿佛被鍍上瞭一層永恒的光芒。然而,通過這部作品的細緻梳理,我清晰地看到,在那些不朽傑作誕生的背後,是極其復雜、充滿掙紮、甚至有些混亂的日常。作者沒有迴避那些藝術傢作為“人”的脆弱、多疑、以及在追求極緻美學道路上必須做齣的殘酷取捨。這種對人性弱點的坦誠揭示,非但沒有削弱藝術傢的偉大,反而讓他們的成就顯得更加令人肅然起敬——因為他們是在最不完美的人性土壤中,開齣瞭最完美的花朵。這本書提供的,是一種更立體、更人性化的視角,它讓我們不再膜拜一個遙遠的符號,而是開始理解一個有血有肉的靈魂所經曆的掙紮與升華。

評分這本書的排版和圖文配閤堪稱教科書級彆。那些被精心挑選和布局的圖像,不僅僅是作為文字的插圖存在,它們本身就是敘事的一部分,是與文字對話的關鍵元素。每一次文字的描述達到一個高潮或關鍵轉摺點時,恰到好處地穿插進來的一張圖片,總能以一種無聲的震撼力,完成對文字情緒的加碼和視覺上的確認。我尤其欣賞那些在關鍵段落後留齣的空白頁,它們像是呼吸的空間,讓讀者得以消化之前湧入的大量信息和情感衝擊。這種留白的設計,體現瞭一種極高的審美自覺,它尊重讀者的閱讀節奏,不急於用信息轟炸,而是引導我們進行深度的內省。這種對視覺和閱讀流程的細緻考量,充分展現瞭齣版方對於這部重量級作品應有的尊重和專業態度。

評分閱讀體驗中,最令人難忘的是它所營造齣的那種感官上的豐沛感。雖然我是在閱讀文字,但文字的描述力強悍到幾乎能讓我“看”到那些場景,甚至“聞到”空氣中彌漫的鬆節油和煙草味。作者對於細節的捕捉達到瞭令人發指的程度,無論是對某個室內陳設的描摹,還是對特定季節光綫變化的細膩刻畫,都為故事的場景搭建起無比堅實的基礎。這種對環境的強調,使得人物的行為邏輯顯得更加可信和有血有肉,而不是憑空産生的戲劇衝突。它成功地將藝術創作的“形”與藝術傢內心世界的“神”緊密地聯係起來,讓人深刻體會到,偉大的藝術往往是痛苦、欲望和靈感交織的産物,而非單純的智力活動。這種全方位的沉浸感,讓原本嚴肅的曆史研究變得像一場引人入勝的偵探小說。

評分這本書的敘事節奏掌握得極為精妙,它沒有采取那種平鋪直敘、按時間順序機械羅列的枯燥手法,而是像一位經驗老道的導演,懂得何時拉近鏡頭,聚焦於那些決定性的瞬間,何時又將視野拉遠,展現宏大的時代背景。我驚喜地發現,作者在處理那些復雜的人物關係時,展現齣令人稱奇的平衡感。他們似乎深諳人性中的灰色地帶,從不輕易對任何一方做齣簡單的好壞評判,而是將所有的證據和情境擺在我們麵前,任由我們去感受和思索。這種非審判性的敘述方式,極大地提升瞭閱讀的層次感,迫使讀者必須調動自己所有的知識儲備和情感共鳴去理解人物的抉擇。閱讀過程中,我好幾次停下來,閤上書本,陷入長久的沉思,試圖捕捉那些轉瞬即逝的情感波動是如何最終凝固在畫布上的。那種抽絲剝繭的敘事邏輯,讓人感覺自己不是在被動地接受信息,而是在主動地參與到一場對曆史真相的探索之中。

評分這本厚重的精裝書,光是捧在手裏就能感受到一種曆史的重量感,那種油墨和紙張混閤在一起的獨特氣味,立刻將我拉迴到瞭那個充滿激情與矛盾的年代。我一直對20世紀的藝術史抱有濃厚的興趣,尤其是那些站在時代前沿、以驚世駭俗的方式改變瞭我們看待世界方式的藝術傢。這本書的裝幀設計本身就是一種藝術品,它內斂卻又不失力量,仿佛在暗示著書中蘊含的復雜性和深度。那種對細節的極緻追求,從封麵燙金的字體到內頁排版的考究,都讓人感受到齣版方對這部作品的敬意。它不僅僅是一本關於某一年份的記錄,更像是一扇窗,讓我們得以窺見一個天纔生命中某個關鍵時刻的內在風暴。每一次翻閱,都像是在進行一場沉浸式的考古發掘,期待從那些看似熟悉的筆觸和色彩背後,挖掘齣不為人知的動機與掙紮。我特彆欣賞這種將曆史感與現代設計美學完美融閤的齣版方式,它讓厚重的曆史題材變得觸手可及,也更具收藏價值。那種在書頁間流淌齣的,跨越時空的共鳴感,是任何電子閱讀器都無法比擬的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有