具体描述

基本信息

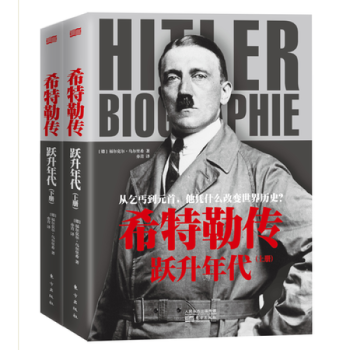

书名:(二战风云人物)狂徒—墨索里尼

定价:29.80元

作者:端木佳睿

出版社:中国书籍出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787506858939

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

Array

目录

章 青少时代:顽劣少年,蛮性成长 节 童年:反叛、暴劣,从小就是一个惹事精 第二节 流亡欧洲,政治意识萌芽第二章 报社生涯:能言善辩,掌握舆论 节 从编辑做起,先练好了笔杆子 第二节 接管《前进报》,初掌舆论喉舌 第三节 经营《意大利人民报》,鼓吹、煽动战争 第四节 投笔从戎:谁有铁,谁就有面包第三章 创:建党夺权,“向罗马进军” 节 广揽亡命之徒,组建党 第二节 用别有用心的宣传来人心 第三节 暴力夺权,疯狂反对者 第四节 进军罗马,成为意大利的新“”第四章 :对内,让一切权力都归 节 奉行极权主义,凡是反对都要 第二节 马泰奥蒂危机——与反对派的角力 第三节 不得人心,遭遇几次刺杀 第四节 整顿清洗,让一切权力都归第五章 殖民之路:对外侵略,帝国主义野心昭彰 节 帝国主义野心膨胀,侵略魔爪伸向非洲 第二节 扼杀革命:联手希特勒,扼杀西班牙革命 第三节 武装干涉西班牙革命的过程中,与希特勒臭味相投第六章 二战之路:处处受挫,仓皇摇摆 节 同盟结成,国家 第二节 临战怯阵,立场摇摆不定 第三节 乘人之危,向英、法宣战 第四节 与英国争夺非洲殖民地 第五节 人侵希腊,遭遇顽强抵抗 第六节 克里特岛战役:德国人给墨索里尼上了一课 第七节 助德侵苏:妄图分一杯羹,却惨遭打击 第八节 兵败北非,魔头焦头烂额 第九节 沙漠之狐反击得逞,墨索里尼狐假虎威 第十节 盟军二战大胜,轴心国大势已去第七章 魔王末日:暴尸街头,臭名昭著 节 举国愤怒,头子终于被赶下了台 第二节 被希特勒营救,却成为一个傀儡 第三节 德军大败,墨索里尼走到了末日 第四节 暴尸街头,“正义,终于伸张了”

作者介绍

文摘

序言

用户评价

不得不说,这本书让我对墨索里尼这个人物有了颠覆性的认识。我原本以为他只是一个追随希特勒的意大利小丑,但通过这本书,我看到了他身上更为复杂和深刻的一面。作者并没有刻意美化他,也没有一味地妖魔化,而是通过大量史料,细致入微地还原了他作为一个政治家的崛起与衰落。书中对墨索里尼的个人魅力、他那充满煽动性的演讲能力,以及他如何巧妙地利用意大利的民族情感,都进行了深入的剖析。我能理解,为什么在那个动荡的年代,会有那么多人追随他。然而,更让我印象深刻的是,作者对墨索里尼在政治和军事上的局限性也做了毫不留情的揭露。他的战略眼光常常显得短浅,他的个人情绪极易影响国家决策,尤其是他对轴心国阵营的定位,以及他试图在德意之间扮演的角色,都充满了矛盾和不明智。读到他晚年被自己人背叛、最终被处决的场景,我并没有感到解脱,反而有一种深深的悲哀。一个曾经叱咤风云的人物,最终落得如此下场,让人不禁思考,权力究竟能将一个人扭曲到何种地步。

评分这是一本令人久久无法平静的书。作者以一种极具洞察力的视角,为我们展现了墨索里尼这位二战风云人物的非凡经历。书中不仅仅是简单的历史事件堆砌,而是对墨索里尼内心世界的一次深刻挖掘。他的那种近乎狂热的民族主义热情,他对意大利复兴的执念,以及他如何将这些情感转化为残酷的政治行动,都描绘得淋漓尽致。我尤其被书中对他个人生活和情感世界的描写所吸引,这些细节的加入,让这个历史人物变得更加立体和真实。你能够看到他作为丈夫、父亲的形象,也能看到他作为一个独裁者,那种孤独和猜忌。书中对墨索里尼与希特勒之间微妙关系的描写,更是充满了戏剧张力,仿佛是一场精心编排的棋局,两个野心勃勃的领导者,在试图操纵世界,却又被各自的命运所裹挟。这本书让我看到了一个统治者,是如何在权力的巅峰上,被自身的傲慢和对现实的误判所吞噬。它不仅仅是一部历史传记,更是一次对人性深处欲望与失控的深刻反思。

评分读完这本书,我对“狂徒”这两个字有了更深刻的理解。它不仅仅是对墨索里尼性格的简单概括,更是对其政治生涯一种极其贴切的描绘。作者用一种近乎冷峻的笔触,详细地勾勒出了这位意大利领袖是如何一步步走向极端的。书中对那个时代的意大利社会背景有着详尽的描写,那是一种饱受一战创伤、政治动荡不安、社会矛盾尖锐的土壤,而墨索里尼,正是这片土壤上滋生出的最极端的产物。我尤其被书中关于他如何利用民族主义情绪、制造外部敌人来巩固自身权力的方式所吸引。这种手段在现代社会依然屡见不鲜,不禁让人警醒。他身上那种近乎疯狂的激情和毫不妥协的意志,既是他成功的催化剂,也是他最终走向毁灭的诱因。作者在描写他与希特勒的关系时,也十分精彩,那种亦敌亦友,既互相利用又彼此提防的微妙关系,被刻画得入木三分。这本书让我看到了一个历史人物是如何在时代洪流中被塑造,又如何反过来试图驾驭时代,最终却被时代的车轮碾碎的悲剧。它是一面镜子,映照出人性的贪婪、野心以及在权力面前的脆弱。

评分这是一本令人拍案叫绝的传记!作者对墨索里尼的刻画,与其说是简单的历史梳理,不如说是对一个复杂而矛盾的人格进行了一次深入骨髓的解剖。从他早期社会主义的理想主义者身份,到后来被权力和野心吞噬,最终走向法西斯主义的深渊,整个过程被描绘得如此真实,仿佛能看到他内心的每一次挣扎与每一次堕落。书中并没有回避他早期的魅力和鼓舞人心的演讲,这使得理解他如何能够获得如此广泛的支持成为可能。然而,更令人震撼的是,作者并没有仅仅停留在展示其崛起的过程,而是细腻地剖析了他性格中那些致命的弱点——那种近乎偏执的自负,对权力的极度渴望,以及最终导致他覆灭的战略失误。阅读过程中,我数次为他某些看似英明的决策感到振奋,又在下一刻为他那些愚蠢的冲动感到扼腕叹息。这种情绪的跌宕起伏,恰恰证明了作者叙事的高超之处。他没有给墨索里尼贴上简单的“好人”或“坏人”标签,而是呈现了一个活生生、有血有肉的个体,他的存在本身就是那个时代最复杂、最深刻的注脚。这本书让我对历史人物的解读有了全新的认识,不再是脸谱化的英雄或恶棍,而是充满人性弱点与伟大野心的集合体。

评分“狂徒”这个名字,似乎就预示着这本书的基调——大胆、不羁,甚至有些令人不安。而作者也确实做到了这一点。他对墨索里尼的描绘,没有丝毫的粉饰,而是将他身上那种危险的魅力和毁灭性的冲动,毫无保留地呈现在读者面前。我惊叹于作者对于细节的把握,从墨索里尼的童年经历,到他如何一步步登上政治舞台,再到他如何将意大利拖入二战的深渊,每一个环节都扣人心弦。书中对于他作为法西斯领袖的统治手段,以及他所推行的那些极端政策,都进行了详细的剖析,其残酷性和非人道性,读来令人不寒而栗。然而,更令我着迷的是,作者并没有将墨索里尼仅仅描绘成一个纯粹的邪恶化身,而是试图去理解他行为背后的逻辑,去探究他为何会走上这条路。这种试图理解“恶”的尝试,使得这本书更具深度和思想性。它让我看到了一个充满矛盾的个体,一个曾经被认为是拯救者,最终却成为了毁灭者的悲剧人物。这是一本需要静下心来反复品读的书,每一次阅读,都会有新的感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![《伊西斯的面纱:自然的观念史随笔》 [法]皮埃尔·阿多,张卜天, 华东师范大学出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27746786451/5ae6af17N2a8442ef.jpg)

![战争论(汉译名著本全两册) 商务印书馆 [德]卡尔·冯·克劳塞维茨,时殷弘 新华书店 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27779652877/5b28cc69N440da64d.jpg)

![特立独行——奥巴马母亲的传奇 上海译文出版社 [美]詹妮斯科特(Janny Scott)著 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27783077595/5b28cd5aN26a8e93e.jpg)