具体描述

传

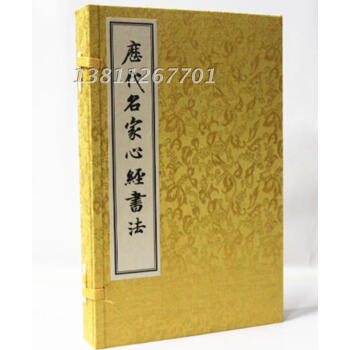

《般若波罗蜜多心经》,佛教经典。略称《般若心经》或《心经》。全经只有一卷,二百六十字,爲般若经类的精要之作。阐述五藴、三科、四谛、十二因缘本性为空的佛教义理,而归于“无所得”(不可得),认爲般若能度一切苦,得究竟涅槃,证得菩提果。该经属于《大品般若经》六百卷中的一节,被认爲是般若经类的提要。该经曾有过七种汉译本,较爲有名的是后秦鸠摩罗什法师所译的《摩诃般若波罗蜜大明咒经》和唐朝玄奘法师所译的《般若波罗蜜多心经》。爲通行的爲玄奘法师译本。由于经文短小,便于持诵,在我国甚爲流行。近代又被译爲多种文字在世界各地流

传

目录

上函

《般若波罗蜜多心经》全文一

怀仁集王羲之书《心经》一

欧阳询书《心经》七

张旭书《心经》一三

苏轼书《心经》一九

赵孟頫书《心经》二五

文征明书《心经》三一

董其昌书《心经》三七

陈洪绶书《心经》四三

傅山书《心经》四九

八大山人书《心经》五五

下函

康熙书《心经》六一

乾隆书《心经》六七

刘墉书《心经》七三

翁方纲书《心经》七九

邓石如书《心经》八五

林则徐书《心经》九一

吴昌硕书《心经》九七

溥儒书《心经》一○三

弘一法师书《心经》一○九

赵朴初书《心经》一一五

啓功书《心经》一二一

用户评价

这套书的装帧实在是太讲究了,光是捧在手里就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。手工宣纸的质地,那种温润中带着微微的粗粝感,简直是为书法而生的绝佳载体。线装书的古朴样式,一册册规整地摆放着,让人有种打开珍贵古籍的仪式感。我特别喜欢它16开的尺寸,既方便临摹揣摩,又不失大气,铺展在书桌上,俨然就是一景致。光是看这些装帧细节,我就觉得值回票价了。对于真正懂得书法艺术,喜欢传统装帧的爱好者来说,这种对手工质感的追求,是机器印刷品永远无法替代的。每一次翻阅,都能体会到制作者的心血和对经典的尊重。这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品,摆在书架上也是极好的点缀。

评分我一直痴迷于楷书的法度森严与行书的飘逸洒脱之间的平衡,因此对历代大家的作品有着近乎苛刻的挑选标准。市面上书法字帖汗牛充栋,但真正能捕捉到“神韵”的却凤毛麟角。这次看到这套书的介绍,我首先关注的是入选的这些名字,每一个都是碑帖流派的巅峰人物,他们的笔法体系各有千秋,代表了不同时代书风的最高成就。我期待着能从中深入对比研究,比如王羲之的秀逸与赵孟頫的圆润如何在高频出现的经文内容中得到体现?这种集大成的编排方式,极大地节省了我们学习者东奔西跑搜集不同版本的时间。如果能将不同大家的同一篇经文放在一起对勘,那对理解他们笔下“气”的流转将是无价的宝藏。

评分我个人对佛经书法抱有一种特殊的敬畏感。它不同于世俗的诗词歌赋,其书写过程本身就是一种修行。因此,选择什么样的经文来临摹,也颇为讲究。这套书中选取了《心经》和《金刚经》,这两部是佛教义理中极为核心的篇章,内容深邃,结构完整。能用这些至高的经典作为我们锤炼书法的素材,本身就是一种福报。我希望在临习的过程中,能不仅仅停留在技巧层面,而是能够潜移默化地被这些文字蕴含的智慧所浸润,达到“书心合一”的境界。这样的作品,是滋养性灵的良药。

评分作为一名常年与笔墨打交道的练习者,我最看重的是字帖的清晰度和实用性。很多出版物为了追求艺术效果,往往将墨色处理得过于灰暗或对比度过高,导致笔锋的起收、提按的力度变化难以分辨。我非常关注这套书在影印或摹印阶段的处理水平。好的字帖应当能清晰地展现出枯笔飞白处笔锋的锐利,以及浓墨重按时墨韵的层次感。只有这样,我们在对着练习时,才能真正“入帖”,体会到古人下笔的技巧。如果能将某些关键笔画进行局部放大说明,那就更是锦上添花,能极大提高学习效率。

评分说实话,我对经文书法的理解一直比较肤浅,大多停留在文字内容的层面。但这套书的出现,让我开始以一种全新的艺术视角去审视这些文字。比如,苏轼的豪放与傅山先生的雄浑,同样是书写《金刚经》这样的宏大主题,他们的笔墨处理方式必然有着天壤之别。我想通过这些字迹,去感受一下不同时代知识分子面对信仰和哲思时的内心世界是如何通过笔尖流淌出来的。这不再是单纯的“抄经”,而是一种精神的对话。我希望每一页的墨痕都能清晰地传达出创作者当时的笔意和情感浓度,仿佛能听到笔触划过宣纸的沙沙声。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![唐诗三百首(国学典藏) 上海古籍出版社 [清]蘅塘退士选,[清]陈婉俊 补注 新华书店 京 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28175624242/5b28ce26N5b24e901.jpg)