具体描述

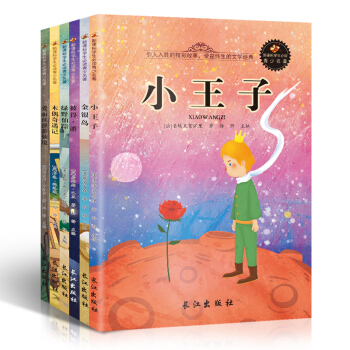

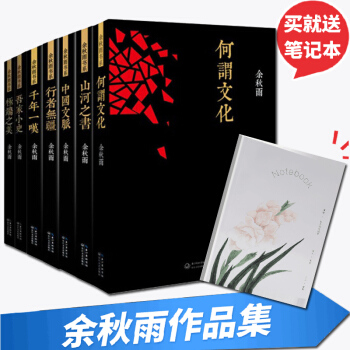

此为套装书籍,全套7册,总定价267元,分别如下:

《行者无疆(余秋雨)》,定价32元

《何谓文化(余秋雨)》,定价38元

《千年一叹(余秋雨)》,定价35元

《山河之书(余秋雨)》,定价38元

《吾家小史(余秋雨)》,定价38元

《中国文脉(余秋雨)》,定价38元

《极端之美(余秋雨)》,定价48元

商品详情

书名:余秋雨:行者无疆+何谓文化+千年一叹+山河之书+吾家小史+中国文脉+极端之美【全7册】

作者:余秋雨 著

ISBN:TZD11617

出版社: 长江文艺出版社

出版时间:2012-11-01

印刷时间:2012-11-01

字数:

页数:7册

开本:16开

包装:平装

重量:g

定价:267元

目录

《行者无疆(余秋雨)》

《何谓文化(余秋雨)》

《千年一叹(余秋雨)》

《山河之书(余秋雨)》

《吾家小史(余秋雨)》

《中国文脉(余秋雨)》

《极端之美(余秋雨)》

内容简介

《何谓文化》

这是继《文化苦旅》之后,余秋雨20年来对迷失的中国文明的心灵叩问。

文化究竟是什么?在《何谓文化》一书中,作者在深邃的观察之后,用亲身经历和鲜活的感受来解读这一根本的问题。分别从学理、生命、大地和古典四个层面来解析作为一个文化大国,从精英界到公众心理,到底缺失了什么。所有篇章均为一次公开出版。本书可谓是一次文明巡阅之后的思想结晶很有价值的。

**部分《学理的回答》,化地论述了何谓文化,何谓中国文化的本性等等问题,针对社会心理的浮躁,和作家本人的深邃思索,用罕见的直言不讳的批评,揭示了各阶层对文化本源的迷失,响亮提出文化重建的要义在于回到真善美。可谓发聋振聩。

第二部分《生命的回答》,以鲜活的笔触,追溯了对和那些已经离世的多位文化巨匠的往事,如谢晋、黄佐临、巴金等,因为他们几乎用自己全部的生命揭示了文化的本源。《仰望云门》,则写了三位依然健在的文化耆宿林怀民、白先勇和余光中,写他们是如何以敬畏之心对待传统,家国和人类精神穹庐的。这些文章,是余秋雨一生散文写作中的自珍箧藏。

第三部分《大地的回答》中,则是收录了余秋雨生命中撰写过的一些碑文。其中,还包括他为他的好友、大导演谢晋先生撰写的墓碑。

在*后一部分《古典的回答》中,则是精选了四个的经典文本(分别是《心经》《离骚》《赤壁赋》和《逍遥游》),将它们翻译成尽可能优美的白话散文。之后还附印了一些余先生的书法真迹,弥足珍贵,以飨读者。

《中国文脉》

此书是继《文化苦旅》之后,余秋雨教授重要的作品,也是当今中国当代文史领域重要的作品之一。

余秋雨教授感叹当前“文脉既隐,小丘称峰;健翅已远,残羽称鹏”,因此以这部重大的开创性著作来提醒和弥补。

中国文脉,就是指中国文学几千年发展中很高等级的生命潜流和审美潜流。本书以中国文字起源为引,从《诗经》讲起,到春秋战国时期的“ 家争鸣”及楚辞,再到秦汉时期的大一统与书同文对文学的影响,汉赋及“无韵离骚”《史记》,魏晋时期的三曹及“竹林七贤”等文人雅士的诗作文采,再到唐宋诗词,元曲及明清小说,一气呵成,使历史与现实相沟通,文理与形象相交融,为广大读者解读了中国文化的演化过程。

核心篇目《中国文脉》,酣畅地通论了三千年中国文学的精神主脉和美学主脉。此前从未发表过;此书第二核心篇目《笔墨历史》,也酣畅地通论了作为文脉载体的三千年中国书法史。此前均从未发表过。在这两个核心篇目之后,是对每个时代文脉的精细论述,组成了一部罕见的《中国文化人格史》和《审美精神流变史》。其中不少文章,已成当代经典。

《山河之书》

本书是《山居笔记》的全新修订版,余秋雨教授的很多经典文章此次都被收入本书之中。

本书的核心篇目《我的文化山河》,从宏观上通述了中国山河的空间意义,读起来让人极为震撼。在核心篇目之后,即是余秋雨教授二十余年考察中国文化现场的脚印。

余秋雨教授常说:“路就是书,路外无书。”在本书中,余教授认为中华文化拥有三条很大的天地之线,那也可以说是中华文化的基本经纬。按照重要程度排列,头一条线是黄河;第二条线是长江;第三条线比较复杂,在前两条的北方,是四 毫米降雨量的分界线,也就是区分农耕文明和游牧文明的天地之线。他的文化考察,主要就是对这三条天地之线的漫长踩踏。

《千年一叹》

本书记录了余秋雨先生在2000年穿越数万公里考察伊斯兰文明遗迹的经历。行迹遍布希腊、埃及、以色列、巴勒斯坦、约旦、伊拉克、伊朗、巴基斯坦、尼泊尔等。车轮紧贴地面,一公里一公里的碾过去,完全不知会遇到什么,所知道的只是一幕幕惊心动魄真实的故事。

这是一个当代人心中的世界文化史,的美文,的深度。全新版的《千年一叹》经过余秋雨先生大幅度修改增删,全新修订再度出版。

《行者无疆》

15年前余秋雨开始以长途旅行方式实地考察文化。他从国内走到国外,从中华文明走到了其他文明。这期间,他以《文化苦旅》和《山河之书》作为考察中华文明的记录,以《千年一叹》作为考察伊斯兰文明的记录,以《行者无疆》作为考察西方文明的记录。

至此,余秋雨对人类历史的三大文明进行了完整的关注和记录。余秋雨在《行者无疆》中感叹道:“欧洲文明确实而又成熟,能把古典传统和现代文明、个人自由和社会公德融会贯通。更羡慕街边咖啡座里微笑的目光,只一闪,便觉得目光悠长,山河无恙。但这些年,却因过度的自满、自享而自闭,对世界对自己有不少时空错觉。”

《行者无疆》分南欧、中欧、西欧、北欧4卷,收录散文80篇。全书在思考的完整性和深刻性、文体的张力和自由上,更胜余秋雨以前的几部著作。全新版的《行者无疆》经过余秋雨先生大幅度修改增删,全新修订再度出版。

《吾家小史》

2013年6月余秋雨先生将之前的《借我一生》《我等不到了》,改写为这本《余秋雨书系:吾家小史》。《余秋雨书系:吾家小史》讲述了余秋雨和他的家族诸多不为人知的经历,从前辈到自己,在父亲临终的床头重新拾笔,直到为母亲写出悼词。这本书,以全新的内容描写了现代中国一个普通家庭 年间的悲喜沉浮,以及余秋雨的心灵成长历程。书中涉及余秋雨和他的家族诸多不为人知的经历,从前辈到自己,在父亲临终的床头重新拾笔,直到为母亲写出悼词。余秋雨被诟病已久的经历、“诈捐门”始末、与马兰的“被离婚”,甚至完全没正面回应的次婚姻及其收养的女儿也将在《余秋雨书系:吾家小史》中做一个完整而郑重的交代。

《极端之美》

《极端之美》为余秋雨新作品,详细解说了“举世的三项文化:书法、昆曲、普洱茶”。任何文化都会有大量外在的宣言、标牌,但在隐秘处,却暗藏着几个“命穴”,几处“胎记”。这三项,就是中国文化所暗藏的“命穴”和“胎记”。之所以把普洱茶也列入其中,是一个提醒性的学术行为,借以申述一个重大趋势:从当前到未来,文化的重心正从“文本文化”转向“生态文化”。普洱茶,只是体现这种趋势的一个代表。《品鉴普洱茶》这篇文章曾在《普洱》杂志上发表过,一下子就轰动了整个普洱茶行业。从生产者、营销者,到喝茶者、研究者,都在读。我在文中所排列的普洱茶级别序列,也引起了广泛重视。全国的茶庄、茶客在品鉴和流通那些 普洱茶时,都会来参考这篇文章。可见,在,生态文化的地位确实已经提高。

为此,余秋雨教授故意把三篇文章的次序做了一个颠倒。先奉上一杯好茶,再听一些曲子,后以笔墨收尾。

此外,由于余秋雨教授特别看重文化的感官确认,所以《极端之美》专门精心配了200余幅全彩插图,让读者可以更加直观地品味、感知中国文化的“极端之美”。

作者简介

余秋雨,一九四六年生,浙江人。早在二十世纪八十年代中期,经由教育文化界的多次民意测验和专家推举,成为当时中国大陆年轻的高校校长,并任上海市中文教授评审组组长,兼艺术教授评审组组长。曾获“国家突出贡献专家”,“上海十大高教精英”,“中国值得尊敬的文化人物”等荣誉称号。

二十多年前毅然辞去行政职务和高位任命,孤身一人考察并阐释中华文明诸多被埋没的重要遗址。这些遗址由此受到保护和弘扬,他也被公认为当代中国重新梳理传统文化的主要代表人物。所写作品,开创了“文化大散文”的一代文风,追慕者众多。

二十世纪末,又冒着生命危险贴地穿越数万公里考察人类重要的文明故地,对当代世界文明作出了一系列全新思考和紧迫提醒。作为间亲身完成这种穿越的人文教授,及时判断了新一轮恐怖主义的发生地,准确预言了欧洲不同国家的经济危局,在海内外引起极大关注。在这过程中所写的书籍,长期位居华文书排行榜前列。仅在一地,就囊括了白金作家奖、桂冠文学家奖、读书人优佳书奖、金石堂很有影响力书奖等一系列重大奖项。

.......

................用户评价

读完其中关于个体生命体验与时代变迁相互作用的段落,我的心情久久不能平静。作者的文字里有一种近乎悲悯的情怀,他笔下的人物,无论身份高低,都带着那个时代的烙印,挣扎、彷徨,却又迸发出令人动容的人性光辉。我尤其欣赏他对“遗憾”和“失落”的捕捉,他没有简单地去批判或歌颂,而是将它们视为构成完整历史肌理的一部分,坦然接受,并赋予其独特的重量。这种深刻的洞察力,让我重新审视了自己生命中那些看似微不足道的经历,意识到它们也无形中塑造了今天的我。这套书,读完后留下的不是知识的堆砌,而是一种被深刻触动后,对自我和世界更深层次的理解与和解。

评分初翻开这册关于历史的篇章,我立刻被作者那如同手术刀般精准而又充满温度的笔触所吸引。他似乎有一种魔力,能将那些陈旧、蒙尘的史料,重新赋予鲜活的生命和深刻的时代共鸣。这不是那种干巴巴的年代记述,而是一场穿越时空的深度对话。读到关于某个特定地域风貌的描摹时,我仿佛能闻到空气中混合着泥土与古老建筑残骸的气息,能感受到历史洪流下个体命运的无力与坚韧。作者的叙事节奏把握得极好,时而如大江奔流,气势磅礴,令人心潮澎湃;时而又像涓涓细流,在不经意间渗透进读者的内心深处,引发对“我们从哪里来,要到哪里去”的终极思考。这种叙事张力,让我一页接一页地陷进去,难以自拔。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面那淡雅的墨色调,配上烫金的字体,透着一股沉稳而又不失雅致的气息,让人捧在手里就有一种珍视的冲动。我尤其喜欢它内文的纸张选择,那种微黄的、略带粗粝的触感,让阅读过程变成了一种近乎仪式感的享受,仿佛不是在翻阅一本现代印刷品,而是在触摸一件历经风霜的古籍。每一页的排版都极为考究,疏密有致,字体大小拿捏得恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫。这套书的用心程度,从拿到手的那一刻起,就已经超越了一般的“阅读材料”范畴,它更像是一套可以收藏、可以常伴身边的精神食粮。我想,一个好的内容,理应配上这样得体的“外衣”,这无疑为接下来的文字探索奠定了一个非常高雅的基调。

评分有一篇探讨地域文化与精神图腾的文章,其论证逻辑之严密、引经据典之丰富,简直令人叹为观止。作者显然是做了极其扎实的研究,他从宏观的地理环境切入,层层剥茧地分析出特定文化基因的形成过程,看得人忍不住要停下来,查阅他提到的那些古典文献的背景。更难得的是,他从不故作高深,所有的复杂概念都被他用一种近乎散文诗般的语言包裹起来,既有学者应有的深度,又不失大众读者易于接受的流畅性。这感觉就像是听一位博学的长者,在温暖的炉火旁,娓娓道一道只有他才能讲述清楚的,关于这片土地前世今生的秘密。这种学养与文采的完美结合,实在让人由衷敬佩。

评分这套作品集带给我最强烈的感受是其强大的“现场感”和“在场感”。作者不仅仅是记录者,他似乎更像是一个精神上的“在场者”,无论他行走在何种古老的遗址,或者沉思于何种文化现象,他的感官都极度敏锐,将那种特定时空下的氛围、气味、声音,甚至人物的微表情,都细致入微地捕捉并还原。读到描述某处古镇黄昏景象的文字时,我几乎能感觉到夕阳余晖打在青石板上的那种微热,以及行人归家时的那份宁静。这种极强的代入感,使得阅读过程不再是被动接受信息,而是一场身临其境的文化漫游,让人感觉自己的精神疆域得到了极大的拓展和滋养。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有