具体描述

|

|

|

基本信息

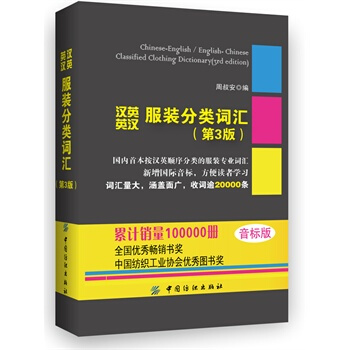

书名:汉英英汉服装分类词汇(第3版)音标版

原价:25.00元

作者:周叔安 主编

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2012-5-1

ISBN:9787506481793

字数:400000

页码:659

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

编辑推荐

暂无相关内容

目录

暂无相关内容

暂无相关内容

内容提要

《汉英英汉服装分类词汇》是国内首本按服装部位分类编写的词汇,自2001年5月正式出版以来,为广大读者的工作和学习提供了有益的帮助,为我国的服装文化发展做出了重要贡献,深受读者好评,迄今为止第1版和第2版已印刷13次,印量达100000册。

本次修订的重点有两个方面:一是除了订正原来错误疏漏之处,另在原有词目基础上增加了2500余条,全书共收词约20000条,基本上反映了目前服装词汇的面貌,能够满足广大读者的查阅需要;二是增加了英文词目的音标,以使读者更加准确地认读,方便读者使用。

文摘

暂无相关内容

作者介绍

周叔安,1946年生人,老三届高中生,曾在长沙市第一服装厂当工人十多年。1983年被调入湖南省服装工业公,从业务员做起。1986年被借调到北京中国服装研究设计中心工作。1988年被借调到中国服装总公派驻香港工作十二年。现已退休,仍受聘于香港某时装公搞服装外销。自学英语。集二十年的收集整理,编成“汉英、英汉服装分类词汇”一书。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

用户评价

作为一名资深的服装制版师,我对于工具书的要求是极其苛刻的,它必须能跟得上行业快速迭代的步伐。这次更新后的第三版,我特别关注了新增内容的质量和实用性。过去几年,新材料、新工艺的涌现速度惊人,传统词典往往跟不上趟。这本书的编者显然对这一点有着深刻的认识。我特意翻阅了“智能服装”和“可持续时尚”这两个新兴领域的词条,发现它不仅收录了基础的术语,还捕捉到了很多前沿的、正在行业内部被广泛讨论的概念。比如,某些新型环保再生纤维的中文俗称、国际标准名称及其对应的英文术语,都被梳理得井井有条。这种与时俱进的编纂态度,体现了极高的专业水准和对读者的尊重。更让我欣赏的是,它的排版设计考虑到了长时间使用的需求,字体大小适中,术语的排列逻辑严谨,即便是快速翻阅寻找特定词汇时,也不会感到眼花缭乱。这对于我们这种需要高强度、高精度工作的专业人士来说,是保证工作质量的重要保障。一本好的工具书,其价值就在于能将复杂晦涩的专业知识,以最直观、最权威的方式呈现出来,这本书无疑做到了这一点。

评分这本书的价值,我认为已经超出了“工具书”的范畴,它更像是一份经过时间检验和专业打磨的行业基石。我主要负责采购和供应链管理工作,每天都要和全球的工厂打交道,文件往来中充满了各种技术规范和质量控制标准。过去,我们经常因为对某个技术参数的理解偏差而导致批次延误或质量问题。这本厚厚的词典,成为了我们团队内部统一语言标准、解决歧义的“仲裁者”。它收录的词条数量庞大,意味着它覆盖了从设计图纸到生产成品、从面料采购到物流运输的各个环节。特别是对于那些在标准制定和合同签署中至关重要的技术术语,它的解释是那么的明确和权威。我尤其欣赏它对“规格”、“公差”、“检验标准”等相关词汇的系统性梳理。对于我来说,这本书提供的不仅仅是词汇,而是确保全球供应链顺畅运行的“通用语言平台”,它的存在极大地降低了我们跨文化合作中的沟通成本和潜在风险。这是一次非常值得的投资,它所节省下来的时间成本和避免的损失,远超其本身的定价。

评分我更侧重于从一个对服装历史和文化感兴趣的业余爱好者的角度来评价这本书。虽然我的工作并不直接涉及服装生产,但我对服装的跨文化交流和术语的演变过程非常着迷。这本书的优秀之处在于,它不仅仅是生硬的词汇堆砌,其背后蕴含的系统性分类,其实也折射出了国际服装行业对标准化的不懈追求。我注意到,很多传统服饰部件的名称,无论是欧洲古典服饰还是亚洲传统服装中的特定元素,都被清晰地标注了分类和出处,这对于进行服装文化对比研究时,提供了极大的便利。例如,对于某些中文里描述模糊的“褶皱”或“镶边”的类型,这本书用极为精准的英文和相应的音标给出了界定,这帮助我理解了不同文化背景下,工匠们是如何精确描述他们手艺的。相比于那些侧重于基础日常用语的综合性词典,这本专业词典的深度和广度,为我打开了一扇通往更精深领域的大门。它不是简单地告诉你“这个词怎么说”,而是告诉你“这个东西在专业领域究竟是什么”。

评分坦率地说,我最初是对这本书的“音标版”这三个字产生了浓厚的兴趣。在跨国贸易和学术交流中,准确的发音是建立专业形象的第一步,然而,很多中文的服装专业词汇一旦转化为英文,其发音的准确性往往容易被忽视,或者因为地区差异产生偏差。这本书在每一个英文词汇后都标注了清晰的国际音标(IPA),这一点做的非常到位。我专门测试了几个相对拗口的、涉及到新材料合成物的词汇,比如一些聚合物的名称,它们的英文拼写已经够复杂了,再加上不标准的朗读,很容易产生误解。有了这套音标作为参考,我对自己与海外供应商或研究伙伴进行电话会议时的信心大增。这不仅仅是学术上的严谨,更是商务沟通中避免低级错误的关键“保险丝”。此外,词汇的组织结构也体现出对实际使用场景的考虑。它不像传统的英汉词典那样按照字母顺序排列,而是完全按照服装的“品类”和“功能”来划分,这种逻辑结构对于使用者来说,是更符合思维习惯和工作流程的,查找效率远高于其他同类工具书。

评分这本《汉英英汉服装分类词汇(第3版)音标版》简直是服装行业专业人士和学生的必备宝典!我刚入手,就被它扎实的内容和严谨的态度深深吸引住了。首先,作为一名服装设计专业的学生,我经常需要查阅各种专业术语的中英文对照,尤其是那些细致入微的工艺和面料名称。很多市场上流通的词典,要么中英对应不准确,要么收录不够全面。但这本书,从我最关心的几个方面来看,简直是做了深度的挖掘和梳理。比如,在“梭织面料”这一章节,我惊喜地发现了很多我之前只听过德语或法语名称,但在中文和英文里总是找不到精准对应词汇的条目,这次全都清晰地标注出来了,而且还带有详细的音标,这对于我们日常的国际交流和文献阅读来说,简直是如虎添翼。它的分类逻辑非常清晰,从宏观的服装大类,细化到具体的部件、辅料,再到生产流程中的专业术语,层层递进,结构合理,让人在查找时能迅速定位目标。尤其是对于那些外贸从业者,能够准确无误地使用专业词汇进行沟通,是建立信任和提高效率的关键,这本书无疑提供了最可靠的工具。我感觉它不仅仅是一本词典,更像是一份详尽的行业知识地图,指引着我在专业领域稳步前行。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有