具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

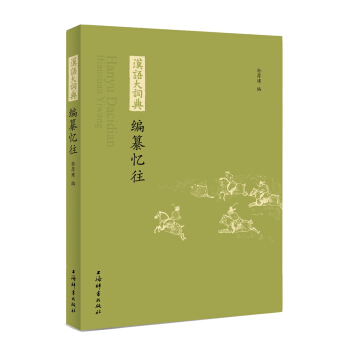

| 商品名称: | 《汉语大词典》编纂忆往 字典词典/工具书 书籍 |

| 作者: | 孙厚璞 |

| 定价: | 48.0 |

| 出版社: | 上海辞书出版社 |

| 出版日期: | 2017-12-01 |

| ISBN: | 9787532650224 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装-胶订 |

| 开本: | 32开 |

| 内容简介 | |

| 《<汉语大词典>编纂忆往》,由《汉语大词典》*版的回忆性文章组成,主编为原《汉语大词典》编写领导小组办公室主任、汉语大词典编纂处办公室主任,作者均为参加*版编纂的编写者或编辑,孙厚璞等回顾了《汉语大词典》1986年出版*卷,1994年全书出齐。这在我国辞书编纂,是一个的盛举。它对我国迅速发展的汉语辞书编纂事业,起到了继往开来、承先启后的作用。《汉语大词典》是一部既收今词,又收古词,也收“不古不今”的语词,具有汉语词语的总汇那样性质的词典,供人查阅和参考。全书编写方针是“古今兼收,源流并重”。所谓“源流并重”,是说每一条词语的解释都应尽可能依据历史原则,理清词义的来源和演变,发生和发展。在处理词的词汇意义和语法意义的关系时,又以词汇意义为主。同时,考虑到辞书的实用性,为了帮助读者解决在语文学习和运用、研究中遇到的各种问题,对词语的用法也要适当注意,把历史性词典和记录性详解词典的特点结合起来。 《<汉语大词典>编纂忆往》一书则由关于编纂《汉语大词典》*版的回忆性文章组成,作者均为参加*版编纂的编写者或编辑,回顾了*版编纂过程中诸多鲜为人知的逸闻旧事;还展示了一版《汉大》珍贵的图片资料,如关于关于汉大编纂的中共中央办公厅文件,有当时领导批示,还有学者的手写信件。以及当时编发的编纂手册、引书格式、收词原则、工作简报等珍贵资料。*版编纂过程中的诸多逸闻旧事,具有较高的史料价值。 |

| 目录 | |

| 孙厚璞:梅花香自苦寒来——《汉语大词典》编纂前十载工作纪事 吴琦幸:编纂《汉语大词典》的那些日子、那些人 陈增杰:《汉语大词典》:一个老兵的回顾 张如元:《汉语大词典》:一个小兵的回忆 赵恩柱:参加《汉语大词典》编纂工作杂记 吴连生:我与《汉语大词典》 黄金许:雪泥鸿爪忆《汉大》 李鸿褔:《汉语大词典》审音纪实 陆锡兴:在“汉大”古今字争论中的喜悦与烦恼 郭忠新:分卷主编负责制能出好书快出书 虞万里:《汉语大词典》编纂琐忆——兼谈“夺情 ”与“邺架”义项之缺失缘由 徐文堪:略论《汉语大词典》的特点和学术价值《汉语大词典订补》后记 马君骅:回答?解惑?信息量——从《汉语大词典》编纂实践说释义 刘俊一:话说《汉语大词典》审音及其他 章锡良:一部高水准的精神产品 赵应铎:我们的业务汇报会——《汉语大词典》编写中的几个小故事 钱玉林:汉语古典文学语词的宝库 李明权:佛教语与《汉语大词典》 孙立群:《汉语大词典》插图的特点与工艺流程 |

| 编辑 | |

| 本书由《汉语大词典》*版的回忆性文章组成,作者均为参加*版编纂的编写者或编辑,回顾了*版编纂过程中的诸多鲜为人知的逸闻旧事,读起来较有趣味性。书中还展示了一版《汉大》珍贵的图片资料,如关于关于汉大编纂的中共中央办公厅文件,有当时领导批示,还有学者的手写信件。以及当时编发的编纂手册、引书格式、收词原则、工作简报等珍贵资料。 本书的出版作为本次汉大二版修订的周边性产品,有一定的纪念意义,也具有较高的史料价值,其中的一些编纂过程的描述、学术问题的经验探讨对我们本次修订也有一定的指导意义。 |

用户评价

我一直认为,优秀的工具书是沉默的英雄,它们默默地支撑着我们的学习和研究,但很少有人去深究它们的诞生。这部《编纂忆往》恰好填补了这一空白。书中描绘的那些为求一个词语的精准释义,而不得不查阅海量古籍、奔波于各个图书馆的场景,简直就是一幅幅充满激情的学术田园牧歌。那些关于版本校勘的趣闻轶事,那些团队内部关于学术分歧的讨论,都以一种非常鲜活的方式呈现出来。它让人真切体会到,编纂一部国家级的、权威性的词典,绝非简单的文字堆砌,而是一场涉及语言学、历史学、文献学的综合性、世纪性的浩大工程。我甚至觉得,对于一些年轻的学子来说,这本书比枯燥的理论教材更能激发他们对学术研究的热情和敬畏之心。

评分我作为一个业余的文字爱好者,原本对工具书的幕后工作知之甚少,这本书无疑是最好的入门读物。它没有用深奥的专业术语来吓唬人,而是用最朴实、最真诚的笔触,记录了前辈们为汉语规范化所付出的巨大心力。最让我感到震撼的是,作者在描述那些漫长、枯燥的修订过程中,是如何保持初心的。那种对“准确”二字的执着追求,已经超越了工作的范畴,上升为一种近乎宗教般的信仰。读完后,我对《汉语大词典》的每一次翻阅都会多一份敬意,因为我仿佛能看到,在那一个个精美的书页之间,流淌着的是无数人的青春、汗水和对汉语文化至死不渝的热爱。这本书的价值,在于它让“工具”拥有了“温度”和“历史感”。

评分说实话,初次翻阅这部回忆录时,我抱着一种“工具书背后有什么可写的”的怀疑态度。然而,随着阅读的深入,那种强烈的代入感和历史的厚重感扑面而来,彻底颠覆了我的预期。作者的叙事手法极其老练,将复杂的学术争论、繁琐的校对过程,用一种近乎散文诗的笔调展现出来,读起来毫不费力,却又处处是学问的精髓。尤其是一些关于特定历史时期如何克服困难、坚持学术标准的细节,读来令人动容。这感觉就像是,你正在欣赏一座巍峨的建筑,而这本书则带你深入地基,让你看到每一块砖石是如何被精心打磨、如何被契合在一起的。它没有那种高高在上的说教感,而是充满了同行者之间的坦诚交流,让我对“如何做一部真正有用的工具书”有了更具象化的认知。

评分这本书的叙事节奏和情感张力处理得相当到位,丝毫没有一般回忆录可能出现的平铺直叙、流水账式的弊病。作者非常擅长捕捉那些转折性的时刻,比如重大决策的制定,或者某个关键性难题的攻克,总能让读者屏息以待。我尤其欣赏其中关于“失误与修正”的部分,它展现了学术的开放性和科学性——承认错误、勇于订正,这才是真正的治学态度。通过这些“忆往”,我不仅仅是在了解《汉语大词典》这部巨著的编纂史,更是在回顾一段特定时代背景下的知识分子群像。他们那种为了共同的学术目标而团结协作的精神,在今天这个信息爆炸、个体色彩日益浓厚的时代,显得尤为珍贵和值得铭记。

评分这部作品仿佛是一扇通往语言学家内心世界的窗户,让我得以窥见那些浩瀚词海背后的艰辛与智慧。作者娓娓道来,将那些看似冰冷枯燥的词条编纂过程,描绘得如同史诗般波澜壮阔。我特别欣赏作者在叙述中流露出的那种对汉字文字的深沉敬畏与执着,每一次对某个词义的反复推敲、每一个例证的精心筛选,都体现了匠人精神的极致追求。读着这些往事,我仿佛能感受到前辈学者们在那个特定年代,如何在有限的资源下,以坚韧不拔的毅力,构建起这座宏伟的汉语知识殿堂。这不仅仅是一部关于工具书编纂的回忆录,更是一部关于文化传承与学术精神的生动教材。它让我对《汉语大词典》的权威性有了更深层次的理解,明白每一个精准的定义背后,都凝聚了无数个不眠之夜的心血与汗水。对于任何一个对语言学、汉学抱有热情的人来说,这本书都具有不可替代的阅读价值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有