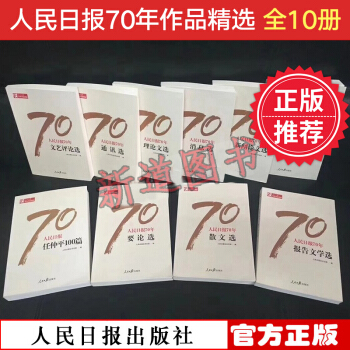

具体描述

用户评价

第一段评价 这本厚重的文集,初捧在手,便觉沉甸甸的历史感扑面而来。我特意挑选了一个安静的午后,泡上一壶清茶,准备细细品味。扉页上那些闪耀着时代光芒的名字,仿佛在无声地诉说着那个风云激荡的年代。我尤其被其中几篇关于社会思潮变迁的评论所吸引,作者们以敏锐的洞察力,剖析了特定历史时期人们精神世界的起伏与碰撞。文笔之老辣,逻辑之缜密,让人不得不佩服老一辈新闻人的深厚功力。他们对重大事件的把握精准而到位,那种深入骨髓的家国情怀,即使是今天读来,依然能激起我们内心深处的共鸣。我常常在阅读那些关于特定历史节点的记述时,会忍不住放下书本,陷入沉思,仿佛自己也穿越回了那个场景之中,去感受当时的温度与脉搏。那些看似平实的叙述背后,蕴含的是对真理的执着探寻和对时代责任的坚定担当,这在当下信息爆炸的时代,显得尤为珍贵。读罢,心中涌起的不仅是知识的充盈,更是一种对前辈工作者职业精神的深深敬意。

评分第二段评价 说实话,我原本对“文摘合集”这类书籍抱持着一丝审慎的态度,总担心内容会显得零散、缺乏系统性。然而,这本书的编排却出乎我的意料。它像一条精心串联起来的时间轴,不同时期的评论文章,虽然风格迥异,但整体上却展现出一种内在的、渐进的逻辑。我注意到,早期的一些文艺评论,笔触还带着几分朴素与激昂,专注于讴歌与主流价值的契合;而到了后期,尤其是近二十年的部分,则明显感受到了思辨性的增强,对艺术本体的探讨也更为深入和多元化。这种跨越时空的对话,让我得以窥见中国文艺批评土壤的缓慢松动与逐渐开放。我个人对其中一篇探讨“时代精神如何被文学捕捉”的文章印象深刻,作者没有停留在表层现象的描述,而是试图挖掘那些支撑起一代人集体记忆的深层文化密码。这套精选集不仅是研究新中国文艺史的一个宝库,更是理解中国社会文化变迁的一面棱镜,折射出复杂而立体的光影。

评分第五段评价 作为一名长期关注社会治理领域的非专业读者,我原本以为文艺评论对我来说会比较“隔岸观花”。但这本书意外地让我领悟到,意识形态的引导和文艺风向的把控,是如何微妙地影响着整个社会肌理的。我特别关注了其中关于“如何处理继承与创新的关系”的几篇论述。这些文章没有空谈理论,而是紧密结合当时具体的文艺作品案例,进行深入的剖析和指导,其说服力是极强的。我从中领悟到,即便是看似纯粹的艺术领域,也从来都是社会现实的投影仪和修正器。读这些精选的文章,就像进行了一场高水平的“思维体操”,它迫使你不断跳出固有的认知框架,去理解不同历史阶段的价值取向是如何通过文化产品渗透到普通百姓生活中的。这本书的价值,在于它提供了一个独特的、自上而下的视角,去观察和理解一个伟大国家在特定历史时期,如何通过文化和舆论力量凝聚共识、推动前行的复杂过程。

评分第三段评价 我购买这本书是抱着“查阅资料”的目的,希望能找到一些关于特定历史时期文艺政策制定的背景材料。然而,在翻阅过程中,我发现自己完全被那些犀利的文笔和深刻的见解所“俘获”。这些评论家们绝非简单的记录者,他们是时代的观察者,更是积极的参与者。他们的文字,有时如同一把手术刀,精准地剖析文艺领域存在的偏差;有时又如同一团温暖的火焰,激发着创作者的潜能。我尤其欣赏其中对某些经典作品的“再解读”,往往能跳脱出当时的语境,用更具普适性的艺术标准去衡量其价值,这种跨时代的眼光,对于我们现在从事相关领域工作的人来说,是极佳的启发。我甚至开始做大量的笔记和标注,试图梳理出不同代际评论家们在美学追求上的异同点。这本书的价值,远超出了“精选”二字所能概括的范畴,它是一部活态的、有温度的中国当代文化史侧影。

评分第四段评价 坦白讲,我购买这套书,更多是基于一种“收藏”和“致敬”的情怀。我家中收藏了不少人民日报的老物件,深知其承载的分量。这本《精选集》的装帧设计非常大气沉稳,纸张的质感也令人满意,体现了出版方对这份历史文献的尊重。阅读体验上,虽然有些篇章的语言风格偏向旧体,初读需要一定的适应期,但一旦沉浸其中,便能体会到那种字斟句酌、惜字如金的写作规范。其中一些关于重大庆典、重要会议的报道评论,虽然时间久远,但其对宏大叙事的驾驭能力,至今仍是新闻写作的标杆。我尝试着将其中一篇关于某次文化高峰期的评论与现在的网络舆论进行对比,发现社会情绪的表达方式虽然变了,但核心关切——即艺术如何服务于人民,如何提升民族精神——似乎从未真正远离过。这本书让我重新审视了“主流声音”的形成过程,它并非一蹴而就,而是无数次思想交锋和反复打磨的结果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有