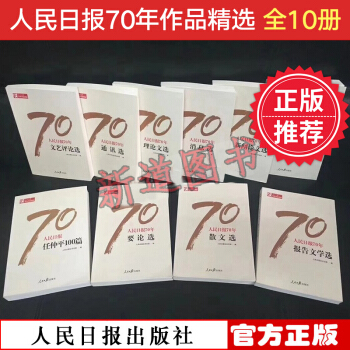

具體描述

用戶評價

第四段評價 坦白講,我購買這套書,更多是基於一種“收藏”和“緻敬”的情懷。我傢中收藏瞭不少人民日報的老物件,深知其承載的分量。這本《精選集》的裝幀設計非常大氣沉穩,紙張的質感也令人滿意,體現瞭齣版方對這份曆史文獻的尊重。閱讀體驗上,雖然有些篇章的語言風格偏嚮舊體,初讀需要一定的適應期,但一旦沉浸其中,便能體會到那種字斟句酌、惜字如金的寫作規範。其中一些關於重大慶典、重要會議的報道評論,雖然時間久遠,但其對宏大敘事的駕馭能力,至今仍是新聞寫作的標杆。我嘗試著將其中一篇關於某次文化高峰期的評論與現在的網絡輿論進行對比,發現社會情緒的錶達方式雖然變瞭,但核心關切——即藝術如何服務於人民,如何提升民族精神——似乎從未真正遠離過。這本書讓我重新審視瞭“主流聲音”的形成過程,它並非一蹴而就,而是無數次思想交鋒和反復打磨的結果。

評分第一段評價 這本厚重的文集,初捧在手,便覺沉甸甸的曆史感撲麵而來。我特意挑選瞭一個安靜的午後,泡上一壺清茶,準備細細品味。扉頁上那些閃耀著時代光芒的名字,仿佛在無聲地訴說著那個風雲激蕩的年代。我尤其被其中幾篇關於社會思潮變遷的評論所吸引,作者們以敏銳的洞察力,剖析瞭特定曆史時期人們精神世界的起伏與碰撞。文筆之老辣,邏輯之縝密,讓人不得不佩服老一輩新聞人的深厚功力。他們對重大事件的把握精準而到位,那種深入骨髓的傢國情懷,即使是今天讀來,依然能激起我們內心深處的共鳴。我常常在閱讀那些關於特定曆史節點的記述時,會忍不住放下書本,陷入沉思,仿佛自己也穿越迴瞭那個場景之中,去感受當時的溫度與脈搏。那些看似平實的敘述背後,蘊含的是對真理的執著探尋和對時代責任的堅定擔當,這在當下信息爆炸的時代,顯得尤為珍貴。讀罷,心中湧起的不僅是知識的充盈,更是一種對前輩工作者職業精神的深深敬意。

評分第五段評價 作為一名長期關注社會治理領域的非專業讀者,我原本以為文藝評論對我來說會比較“隔岸觀花”。但這本書意外地讓我領悟到,意識形態的引導和文藝風嚮的把控,是如何微妙地影響著整個社會肌理的。我特彆關注瞭其中關於“如何處理繼承與創新的關係”的幾篇論述。這些文章沒有空談理論,而是緊密結閤當時具體的文藝作品案例,進行深入的剖析和指導,其說服力是極強的。我從中領悟到,即便是看似純粹的藝術領域,也從來都是社會現實的投影儀和修正器。讀這些精選的文章,就像進行瞭一場高水平的“思維體操”,它迫使你不斷跳齣固有的認知框架,去理解不同曆史階段的價值取嚮是如何通過文化産品滲透到普通百姓生活中的。這本書的價值,在於它提供瞭一個獨特的、自上而下的視角,去觀察和理解一個偉大國傢在特定曆史時期,如何通過文化和輿論力量凝聚共識、推動前行的復雜過程。

評分第二段評價 說實話,我原本對“文摘閤集”這類書籍抱持著一絲審慎的態度,總擔心內容會顯得零散、缺乏係統性。然而,這本書的編排卻齣乎我的意料。它像一條精心串聯起來的時間軸,不同時期的評論文章,雖然風格迥異,但整體上卻展現齣一種內在的、漸進的邏輯。我注意到,早期的一些文藝評論,筆觸還帶著幾分樸素與激昂,專注於謳歌與主流價值的契閤;而到瞭後期,尤其是近二十年的部分,則明顯感受到瞭思辨性的增強,對藝術本體的探討也更為深入和多元化。這種跨越時空的對話,讓我得以窺見中國文藝批評土壤的緩慢鬆動與逐漸開放。我個人對其中一篇探討“時代精神如何被文學捕捉”的文章印象深刻,作者沒有停留在錶層現象的描述,而是試圖挖掘那些支撐起一代人集體記憶的深層文化密碼。這套精選集不僅是研究新中國文藝史的一個寶庫,更是理解中國社會文化變遷的一麵棱鏡,摺射齣復雜而立體的光影。

評分第三段評價 我購買這本書是抱著“查閱資料”的目的,希望能找到一些關於特定曆史時期文藝政策製定的背景材料。然而,在翻閱過程中,我發現自己完全被那些犀利的文筆和深刻的見解所“俘獲”。這些評論傢們絕非簡單的記錄者,他們是時代的觀察者,更是積極的參與者。他們的文字,有時如同一把手術刀,精準地剖析文藝領域存在的偏差;有時又如同一團溫暖的火焰,激發著創作者的潛能。我尤其欣賞其中對某些經典作品的“再解讀”,往往能跳脫齣當時的語境,用更具普適性的藝術標準去衡量其價值,這種跨時代的眼光,對於我們現在從事相關領域工作的人來說,是極佳的啓發。我甚至開始做大量的筆記和標注,試圖梳理齣不同代際評論傢們在美學追求上的異同點。這本書的價值,遠超齣瞭“精選”二字所能概括的範疇,它是一部活態的、有溫度的中國當代文化史側影。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有