具体描述

商品参数

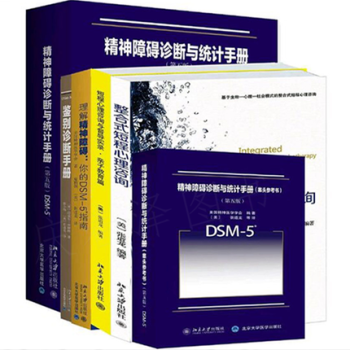

本套装包含6本图书

| 产品名称 | 产品规格 | 条码 | 类目 | 品牌 | 数量 | 操作 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9787301230336 | 教育 | (无) | ||||

| 9787301218686 | 大学教材 | (无) | ||||

| 9787301270028 | 大学教材 | (无) | ||||

| 9787301270394 | 神经病和精神病学 | (无) | ||||

| 9787301242827 | 神经病和精神病学 | (无) | ||||

| 9787301267028 | 神经病和精神病学 | (无) |

内容介绍

商品参数

本套装包含6本图书

| 产品名称 | 产品规格 | 条码 | 类目 | 品牌 | 数量 | 操作 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9787301230336 | 教育 | (无) | 1 件 | |||

| 9787301218686 | 大学教材 | (无) | 1 件 | |||

| 9787301270028 | 大学教材 | (无) | 1 件 | |||

| 9787301270394 | 神经病和精神病学 | (无) | 1 件 | |||

| 9787301242827 | 神经病和精神病学 | (无) | 1 件 | |||

| 9787301267028 | 神经病和精神病学 | (无) | 1 件 |

内容介绍

册套装《精神障碍诊断与统计手册(第五版)+DSM-5鉴别诊断手册+精神障碍诊断与统计手册第五版(案头参考书)+理解DSM-5精神障碍+整合式短程心理咨询+短程心理咨询与督导实录亲子教育篇》

出版社:北京大学出版社

作者: 美国精神医学学会 编著,(美)张道龙 等译 迈克尔·弗斯特 著

用户评价

这本书绝对是精神健康领域从业者和深度学习者的福音!我当初选择这套书,就是被“北大”和“DSM-5”这两个金字招牌吸引。拿到手后,果然没有让我失望。首先,《精神障碍诊断与统计手册案头参考书》内容详实,结构清晰,对我理解复杂的诊断标准提供了极大的便利。它不仅仅是罗列条目,而是通过大量的案例分析和鉴别诊断的提示,帮助我更好地把握不同精神障碍之间的细微差别。特别是对于一些边缘或重叠的疾病,书中提供的思路非常具有启发性,能够帮助我避免过度诊断或误诊。我常常在临床实践中遇到一些拿捏不准的病例,翻阅这本书总能找到新的视角和思考方向。它就像我的“诊断导航仪”,指引我走向更准确的判断。而且,案头参考书的设计也很人性化,版式舒适,索引明确,查找起来非常高效。这套书的价值,远不止于理论知识的堆砌,它更像是一本能够切实帮助我们解决临床难题的实用工具。

评分坦白说,我一开始对这套书抱有的期望值其实挺高的,毕竟是“北大”出品,又有“DSM-5”这样的权威性背书。拿到手后,我花了不少时间去翻阅和消化。《统计手册》部分,虽然不是我的主要关注点,但它提供了很多关于精神障碍在人群中分布、影响因素等方面的统计数据,让我能够从更广阔的视角去理解精神健康问题。这对于我进行一些社会学或流行病学相关的研究非常有帮助。而《DSM-5鉴别诊断手册》和《理解DSM》这两本,更是提供了非常实用的临床指导。它不仅仅是告诉我们“是什么”,更重要的是“如何区分”、“如何思考”。很多时候,临床诊断的难点在于鉴别,而这本书恰恰提供了很多精辟的思路和方法,帮助我们避免走弯路。整套书的编纂质量很高,内容翔实,逻辑清晰,对于我这样需要严谨学术参考的读者来说,是非常有价值的投资。

评分作为一名在心理治疗一线工作的从业者,我一直追求能够提升自己临床诊断和治疗能力的工具。《北大精神障碍诊断与统计手册》这套书,可以说是为我量身定做的。尤其是《DSM-5鉴别诊断手册》,简直就是我的“随身智囊”。它不是简单地列出相似症状,而是通过细致的分析,帮助我理解不同障碍之间的潜在联系和关键区分点。很多时候,患者的描述可能模糊不清,或者同时表现出多种症状,这时候《鉴别诊断手册》提供的思路就能帮我剥丝抽茧,找到最核心的问题所在。它让我更加自信地面对复杂的病例,也能够更精准地为患者提供个体化的治疗方案。而《理解DSM》则帮助我从更宏观的角度审视DSM-5的价值和局限性,让我明白诊断只是起点,理解患者的痛苦和寻求有效的干预才是最终目的。这套书的专业性和实践性都非常出色,强烈推荐给所有从事精神健康相关工作的朋友们。

评分我是一名心理学专业的学生,在学习DSM-5的过程中,常常感到有些吃力,尤其是那些抽象的概念和复杂的诊断标准。《北大精神障碍诊断与统计手册》的这套组合拳,真的帮了我大忙。首先,案头参考书详细地解释了每一个诊断条目,并且提供了大量的临床示例,让原本枯燥的文字变得生动起来。我可以在阅读理论的同时,结合案例来理解,大大加深了我的记忆和理解。然后,《理解DSM》让我对整个DSM-5的框架有了清晰的认识,它解释了为什么会有这些改变,以及这些改变对临床实践意味着什么。这让我不仅仅是机械地记忆,而是真正地理解了DSM-5的精髓。最让我惊喜的是《DSM-5鉴别诊断手册》,它就像一个经验丰富的老医生在手把手教我如何思考,如何排除其他可能性。对我而言,这套书不仅是学习资料,更是我从理论走向实践的桥梁,让我对未来的临床工作充满了信心。

评分这套书对于我这样非医学专业出身,但对心理健康领域抱有浓厚兴趣的读者来说,简直是打开了一扇全新的大门。我一直想系统地了解精神障碍的诊断体系,但市面上很多资料要么过于学术化,要么过于浅显,很难找到一个恰到好处的平衡点。《统计手册》部分,虽然我不是统计学专家,但它用相对易懂的方式解释了DSM-5中涉及的流行病学数据、研究方法等,让我对精神障碍的发生率、影响因素等有了更宏观的认识。这不仅仅是冰冷的数据,更让我体会到精神障碍的普遍性和社会性。而《DSM-5鉴别诊断手册》和《理解DSM》更是我最喜欢的两部分。前者提供了大量的鉴别诊断思路,我可以通过具体案例来学习如何区分相似的疾病,这比枯燥的理论记忆要有效得多。后者则深入浅出地讲解了DSM-5的修订背景、核心理念以及一些关键的改变,让我明白了这套诊断体系的演进过程和背后的逻辑,非常有深度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有