具体描述

| 图书基本信息 | |||

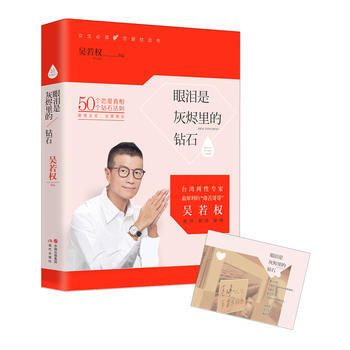

| 图书名称 | 眼泪是灰烬里的钻石 | 作者 | 吴若权 |

| 定价 | 32.00元 | 出版社 | 现代出版社 |

| ISBN | 9787514334531 | 出版日期 | 2015-06-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

这是一本关于放下的书。 |

| 作者简介 | |

| 吴若权,两性专家、畅销作家、主持人、情感顾问。 |

| 目录 | |

|

|

| 编辑推荐 | |

| 看透爱情和男人的真相! 爱情走后,成为更好的自己! 台湾两性专家、*犀利的“毒舌哥哥”吴若权 **情感治愈书 教你 看透 爱情 !

台湾两性专家、*犀利的毒舌作家吴若权**一本情感治愈书! 席卷台湾各大畅销书榜! 内附精美插图 赠送精美“爱情治愈明信片”! 一生总要为爱流几次眼泪,一生总会遇到几个渣男。 滴钻石眼泪、个爱情箴言。 爱情走了,没什么了不起。重要的是,我们要学会成长。

|

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

整本书的节奏把握得如同大师级的交响乐,有激昂的乐章,也有极其克制的慢板。作者对于悬念的设置,不是那种刻意的、为了情节反转而反转的拙劣手法,而是一种基于人物命运必然性的逐步累积。你明明知道某些事情即将发生,但你无法准确预测“何时”以及“如何”发生,这种预知感带来的焦虑,反而将人牢牢地锁在了故事之中。特别是书中关于“选择”与“代价”的探讨,非常尖锐。它毫不留情地撕开了那些光鲜亮丽的表象,直视人在极端压力下所做的那些灰色地带的决定。我曾因为某位主角的挣扎而彻夜难眠,思考如果我处在他的境地,是否会做出同样的选择。这种沉浸式的共情体验,是很多文学作品难以企及的高度。它让你感到不安,但又渴望知道,命运最终会如何收场。

评分我不得不承认,这本书的结构是极其大胆的。它不像传统小说那样遵循清晰的时间线,而是采用了一种碎片化的、类似意识流的叙事方式。章节之间的跳跃性非常强,场景和时间背景可能瞬间切换,这初期让人感到些许迷失。但正是这种“迷失”,模仿了现实生活中记忆的随机性和情绪的非线性发展。作者似乎在暗示:生活本身就是由无数不连贯的瞬间拼凑而成的,所谓的“完整性”只存在于我们事后的回顾之中。当我最终完成了阅读,回过头去看那些最初让我困惑的段落时,忽然间,所有的碎片都像是被无形的磁力吸引,组合成了一幅宏大而悲凉的图景。这需要极大的耐心去重建叙事逻辑,但一旦成功,那种豁然开朗的感觉,远胜于一开始就拿到清晰地图的满足感。

评分这本书的“重量感”是实实在在的,它并非那种读完后可以轻易束之高阁的作品。它带来的思考是持久且深入的。我特别欣赏作者处理“道德模糊地带”的方式。他没有简单地将角色划分为好人或坏人,而是深入挖掘了环境、历史和个体局限性如何共同塑造了一个复杂的人。书中对于“遗忘”和“铭记”主题的探讨尤为深刻,探讨了在历史的长河中,哪些痛苦被选择性地尘封,哪些记忆又以扭曲的方式流传下来。这种对集体无意识层面的挖掘,使得这本书超越了单纯的个人故事,触及到了某种更深远的社会性或存在主义的哲学命题。它像一面镜子,映照出的不是世界本来的面貌,而是我们自身在面对巨大不确定性时的脆弱与坚韧。

评分这本书的文字本身就像是陈年的老酒,初尝时或许有些辛辣,但随着深入,那股醇厚的味道便会在舌尖散开,久久不能忘怀。作者的叙事手法极其高明,他总能在看似平淡无奇的场景中,捕捉到人性深处最细微的颤动。我尤其欣赏他对于环境描写的细腻,那些关于光影、气味乃至空气湿度的描摹,仿佛能让人身临其境,真切地感受到角色们所处的那个特定的时空背景。读到某些段落时,我甚至需要停下来,反复摩挲那些句子,试图理解隐藏在字里行间那种若隐若现的象征意义。这绝非是一部可以囫囵吞枣的作品,它需要耐心,需要一种愿意沉浸其中的姿态。每一次重读,都会发现新的层次和不同的解读,就像剥开一个结构复杂的洋葱,每一次剥离都能触及到核心的某种真理,尽管那核心可能依然是模糊而难以捉摸的。它不提供简单的答案,而是抛出更深刻的问题,激发读者主动去构建自己的理解框架。

评分这本书的语言风格,说实话,初看有些吃力,因为它拒绝了时下流行的那种直白和流畅,转而追求一种古老而富有仪式感的表达。大量的古典意象和略显晦涩的修辞被巧妙地穿插其中,使得文本本身就构成了一种需要被翻译的艺术品。但一旦你适应了这种独特的“语感”,你会发现它带来的冲击力是爆炸性的。它让我想起了一些早期的先锋文学,那种对语言边界的不断试探和拓展。书中有些对话,乍看之下似乎毫无意义,但当你结合上下文,理解了角色之间那种心照不宣的疏离和无奈时,那些看似空洞的言语反而承载了千钧之重。它要求读者贡献出更多的解读能量,这是一种双向的互动,作者提供了骨架,而读者必须用自己的生命体验去填充血肉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有