具体描述

基本信息

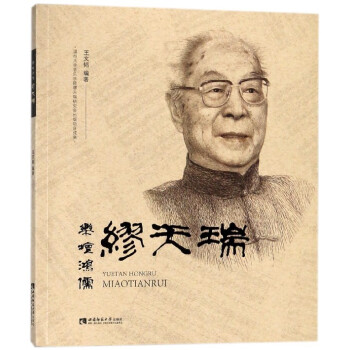

- 商品名称:乐坛鸿儒缪天瑞

- 作者:编者:王文韬

- 定价:48

- 出版社:西南师大

- ISBN号:9787562192299

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-04-01

- 印刷时间:2018-04-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:118

- 字数:211千字

编辑推荐语

王文韬编著的这本《乐坛鸿儒缪天瑞》图文并茂,阐述了音乐理论家、翻译家、教育家缪天瑞先生80多年的音乐学术研究历程。缪天瑞先生翻译了20世纪中国音乐专业教育的**批教科书。1929年缪天瑞先生翻译出版了俄国钢琴家约瑟夫。列文的《钢琴基本弹奏法》;从1935年开始历时15年,缪天瑞先生翻译出版了美国音乐家该丘斯的系列音乐理论著作《音乐的构成》、《曲调作法》、《曲式学》、《和声学》等,为我国作曲技术理论的应用传播奠定了基础,影响了几代学人。缪天瑞先生是中国现代律学的开创者与奠基人。他的学术代表作《律学》历经四次增订,整整跨越了半个世纪,为中国音乐学创立了一个真正现代意义上的、与自然科学联系密切的学科。

内容提要

缪天瑞,浙江瑞安人。中国**音乐教育家、音 乐学家。曾任中央音乐学院副院长、天津音乐学院院 长。他是我国**音乐辞书编纂家、律学家、翻译家 、教育家,他登坛施教,翻译教材,编写曲例,编纂 辞书,不仅是中国音乐教育事业的开拓者之一,也是 中国律学基础理论的奠基人。王文韬编著的《乐坛鸿 儒缪天瑞》是一本图文并茂的画传,简练而生动地再 现了缪天瑞先生勤奋敬业的一生。

目录

博大精深 百岁学人——缪天瑞先生的音乐人生

缪天瑞先生自述

学广闻多的瑞安南镇缪家

根,扎进了音乐文化沃土

食不果腹的大学岁月

读书不易办学*难

雪中送炭的傅教授

一册畅销了80多年的译著

主编《音乐教育》的岁丹

“我是温州大学的校友”

“自请离职”的老师

一叶扁舟渡海峡

天津音乐学院的***

没文化怎么“一专多能”

他是一个辞书迷

自首穷经 著作等身——缪天瑞先生的贡献述评

践行音乐教育事业

译介外国音乐著述

奠定律学学科基石

主修辞书编纂刊物

洋为中用 扎根办学——缪天瑞先生的教育思想

不寻常的教育实践足迹

科学的教育思想

乐坛鸿儒 桑梓情深——对缪天瑞先生的追忆与缅怀

缪天瑞铜像的铸造与落成

缪天瑞研究会在温州大学成立

附录

缪天瑞先生的晚年生活剪影

缪天瑞先生的生平年谱

缪天瑞先生的著述索引

参考文献

后记

用户评价

这部作品的语言功力实在令人叹为观止,简直就是一场文字的盛宴。作者的遣词造句考究而不晦涩,华美而不流于空洞,字句之间流淌着一种古典的韵味与现代的敏锐。他对于比喻和象征的运用达到了炉火纯青的地步,寥寥数语便能勾勒出复杂的情感纠葛或深刻的社会图景。我常常需要放慢速度,反复咀嚼某些句子,去体会其中蕴含的丰富内涵和多重解读的可能性。这种文字的密度和张力,使得阅读过程本身就成为一种智力上的挑战和审美上的享受。更难得的是,即便是在处理极其复杂的理论阐述或内心独白时,作者依然能保持语言的流畅与音乐性,读起来朗朗上口,却又字字珠玑,绝不拖泥带水。这绝对是一部值得反复研读,并值得为之做批注和摘录的文学精品,其语言艺术的成就,足以让许多老道的评论家侧目。

评分这本书的结构设计简直是工程学上的奇迹。它并非简单的线性叙事,而是巧妙地运用了多线索交织、时间跨度跳跃等手法,将看似分散的元素整合进一个严丝合缝的整体框架中。初读时可能会觉得信息量巨大,有些许迷失,但随着阅读深入,你会惊叹于作者如何将这些看似毫不相关的碎片,最终汇聚成一幅宏大而清晰的拼图。尤其是那些前后呼应的细节设置,初时埋下的伏笔,到故事的后半段才以一种令人拍案叫绝的方式揭示出来,其精妙程度让人不禁拍案叫绝,感叹作者布局之深远和耐心之极致。这种对整体性的掌控,对细节的精微把控,使得整部作品的逻辑感和美感都达到了极高的水准,绝非一蹴而就的产物,看得出作者是胸有成竹地完成了这部巨著。

评分我必须承认,这本书对我世界观的冲击是相当深远的。它并非仅仅讲述了一个故事,而是提供了一种观察世界、理解人性的独特视角。作者似乎拥有穿透表象直达本质的洞察力,他所探讨的主题,从个体的道德困境到群体潜意识的运作,都触及了人类经验中最核心、最难以言明的层面。读完之后,许多过去模糊的概念突然变得清晰起来,而另一些曾经坚信不疑的准则,也开始动摇,需要重新审视。这种挑战既有知识体系的阅读体验,往往是最能激发思考的。它没有给出简单的答案,而是留下了一系列深刻的问题,引导我们自己去探索,去构建属于自己的认知地图。这种引领读者进行深度反思的能力,是任何肤浅消遣之作都无法比拟的,它真正做到了“启迪心智”。

评分这本书的叙事节奏简直是神来之笔,完全抓住了人心的脉搏。作者在构建宏大背景的同时,对个体命运的刻画丝丝入扣,让人在广阔的历史长河中依然能感受到人物的呼吸与挣扎。情节的推进并非一蹴而就的线性发展,而是充满了张力与留白,常常在最意想不到的节点抛出重磅炸弹,迫使读者停下来,细细品味其中的深意。尤其欣赏作者对环境氛围的营造,无论是繁华都市的喧嚣,还是幽静山林的神秘,都描摹得栩栩如生,仿佛能闻到空气中的味道,触摸到触手可及的质感。这种沉浸式的阅读体验,让我在捧读的过程中,完全忘记了外界的一切纷扰,只愿沉溺于作者精心编织的故事迷宫之中,去探寻那隐藏在字里行间的深层哲思。每一次翻页,都像是在进行一次未知的冒险,充满了期待与惊喜,这种高超的叙事技巧,在当今的文学作品中已属罕见。

评分从人物塑造的角度来看,这本书达到了教科书级别的水准。书中的每个人物,即便是篇幅不大的配角,都拥有鲜明的性格轮廓和复杂的内在世界,他们绝非扁平化的符号或工具人,而是活生生的、充满矛盾与成长的个体。作者擅长捕捉人物在特定情境下的微妙心理变化,并将这些变化合理地融入到他们的行动和选择之中。你能够真切地感受到他们的喜怒哀乐,理解他们的局限与挣扎,甚至在某些时刻,能与他们产生强烈的代入感。这种对“人”的深入挖掘和细腻刻画,使得整个故事的张力十足,因为人物的每一次抉择都牵动着读者的心弦。他们身上的复杂性,正是对现实生活真实写照的完美投射,让人在合上书本之后,依然能回味许久,仿佛认识了几个老朋友一般,久久不忘。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有