具体描述

基本信息

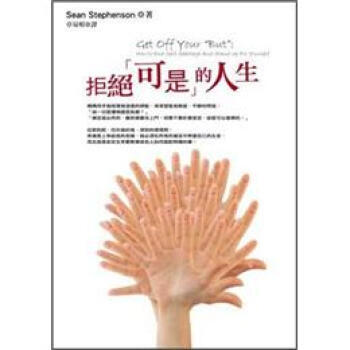

书名:拒絕「可是」的人生

定价:123.30元

作者:西恩·史帝文森,卓易明

出版社:臉譜出版

出版日期:2010-01-06

ISBN:9789862350836

字数:

页码:224

版次:1

装帧:平装

开本:25開

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

你的人生不成功或連一點小小的願望都難以達成,是因為你終日跟「可是」為伍!全世界有資格說「可是」的人,教你甩掉絆你一生的「可是」頭號敵人!美國心靈導師、知名演說家西恩˙史蒂文森,用與生俱來的全身碎骨,活出精采的傲骨人生!

n 媽媽用手指梳理我溼透的頭髮,深深望進我眼底,平靜的問我:「這一切是禮物?還是負擔?」「痛苦是必然的,終總會找上門,但要不要折磨受苦,卻是可以選擇的。」從那刻起,四年級的我,深刻的領悟到:疼痛是上帝給我的老師,我必須在所有的痛苦中熱愛自己的生命,而且我是命定生來要教導其他人如何面對同樣的事。那個萬聖節,我收到一份禮物,拔除了全身的憤怒,也給了我一個理由,永不放棄。

n 「我很想把英文學好,可是……」「我很想出國遊學,可是……」「我很想嘗試這類工作,可是……」

n 「我很想多陪陪家人,可是……」「報告明天可以交嗎?」「我盡量,可是……」

n 「這個專案可以如期完成嗎?」「行是行,可是……」

n 我們有不少的夢想圓,也有許多希望改變的事,可是過了好些年,狀況並沒有太大的不同。無數的藉口都由「可是」開頭,「可是論」就像個大屁股,坐在上面越久,屁股就會長越大,讓你動彈不得!看完西恩史蒂文森的人生,「可是」將會從你的字典裡消失!

目录

謝詞

n前言:一個精采的典範

n一個人活出人生的方式,可以是我們的警惕,也可以是典範。西恩是個典範:一個展現如何克服恐懼、不安全感和藉口的典範。他大可以認命的過著悲慘歲月,但卻有意識的選擇寬恕自己,讓自己從可憐之地走出來。

n自序:生而拒說「可是」

n他們告訴爸媽我不可能正常長大,我會終身發育受阻。我的骨頭將脆弱如玻璃:在微小的、甚至沒有任何外力之下,骨頭都可能碎裂,連打個噴嚏都會震碎我的肋骨。

n課:建立聯結

n「在這麼短的路程中,你的兒子對我做的,勝過所有治療。見到這個孩子,看到他雖然要處理所有麻煩卻仍如此快樂,這為我的人生帶來期待。現在我有了希望,我只是想謝謝你們。」

n第二課:看看你對自己說了什麼

n要尊重自己。用你對好朋友、導師或很看重的人說話的方式,練習和自己對話。相信我,生命在你的道路上設置的路障已經夠多了,你承受不起讓自己也變成其中一個。

n第三課:掌握身體的自信

n當感受良好的化學物質輸入大腦時,情緒上就會很好;給予身體對的燃料,人就會感覺很好;保持肌肉協調良好,就會覺得很好!所以,想散發身體自信,好能保持體態身形。

n第四課:集中焦點在焦點上

n打我小時爸媽就跟我談了幾百次聚焦的力量,把焦點放在我擁有的,而不是我沒有的。他們真的教導了我有關感恩的力量,感恩就是單純的把焦點放在心存感激,在感恩的世界中是不可能沮喪的。

n第五課:明智的選擇朋友

n我看見許多人擺脫掉「可是」,在健康、財富和情感關係上有巨大進展,卻被「朋友」擊垮、撕裂。很快又跟痛苦逐步連線,再度受到「可是」的折騰。這就是朋友所擁有的力量。

n第六課:負起全責

n我的工作是協助被「可是」纏身的人,放開被局限的信念和負面情緒,幫助他們解除一直固著於心中的問題,對生活中的外在表現負起責任。我的意思是,一旦他們離開我,就得自己負起責任。

n後記:後一件事

n「一個人在什麼時候開始學習?」學習只在行為有所改變時發生,如果只是在知識上知道一些事,卻不實踐,可是一點也沒學到。

n謝詞

n前言:一個精采的典範

n一個人活出人生的方式,可以是我們的警惕,也可以是典範。西恩是個典範:一個展現如何克服恐懼、不安全感和藉口的典範。他大可以認命的過著悲慘歲月,但卻有意識的選擇寬恕自己,讓自己從可憐之地走出來。

n自序:生而拒說「可是」

n他們告訴爸媽我不可能正常長大,我會終身發育受阻。我的骨頭將脆弱如玻璃:在微小的、甚至沒有任何外力之下,骨頭都可能碎裂,連打個噴嚏都會震碎我的肋骨。

n課:建立聯結

n「在這麼短的路程中,你的兒子對我做的,勝過所有治療。見到這個孩子,看到他雖然要處理所有麻煩卻仍如此快樂,這為我的人生帶來期待。現在我有了希望,我只是想謝謝你們。」

n第二課:看看你對自己說了什麼

n要尊重自己。用你對好朋友、導師或很看重的人說話的方式,練習和自己對話。相信我,生命在你的道路上設置的路障已經夠多了,你承受不起讓自己也變成其中一個。

n第三課:掌握身體的自信

n當感受良好的化學物質輸入大腦時,情緒上就會很好;給予身體對的燃料,人就會感覺很好;保持肌肉協調良好,就會覺得很好!所以,想散發身體自信,好能保持體態身形。

n第四課:集中焦點在焦點上

n打我小時爸媽就跟我談了幾百次聚焦的力量,把焦點放在我擁有的,而不是我沒有的。他們真的教導了我有關感恩的力量,感恩就是單純的把焦點放在心存感激,在感恩的世界中是不可能沮喪的。

n第五課:明智的選擇朋友

n我看見許多人擺脫掉「可是」,在健康、財富和情感關係上有巨大進展,卻被「朋友」擊垮、撕裂。很快又跟痛苦逐步連線,再度受到「可是」的折騰。這就是朋友所擁有的力量。

n第六課:負起全責

n我的工作是協助被「可是」纏身的人,放開被局限的信念和負面情緒,幫助他們解除一直固著於心中的問題,對生活中的外在表現負起責任。我的意思是,一旦他們離開我,就得自己負起責任。

n後記:後一件事

n「一個人在什麼時候開始學習?」學習只在行為有所改變時發生,如果只是在知識上知道一些事,卻不實踐,可是一點也沒學到。

作者介绍

西恩˙史蒂文森

世界知名演說家與心理治療師靈諮商師,也是解構自我殘害(他稱為幫助人們擺脫「可是論」大屁股)的領導權威之一,一九九六年開始,西恩就與聽眾分享他的研究發現,包括了企業、工作室、教育機構、矯正輔導機構、財務說明會、業務訓練營、領導人靜修會議和保健推廣單位。他創辦協助男性找會自信的國際性網路雜誌《內在遊戲》(InnerGameMagazine),並在美國太平洋大學完成臨床催眠博士學位,在伊利諾州奧克布魯克泰瑞斯開設私人診所執業。 余幸娟

從事新聞、出版工作二十餘年,現專事瑜珈教學。

文摘

那位巴士司機大約五十五歲,禿頭還過胖,帶著憂傷又甜美的笑容:「叫我波士頓比爾。」我坐上巴士時他這麼說。

大約是晚上十點鐘剛過,我和家人已精疲力竭。要搭回家的班機因天候不佳取消,雖然我們花了一整天時間在機場排補位,但運氣不佳,的選擇是留在波士頓過夜。不消說,我們爬上比爾的旅館接駁巴士時狼狽不堪,更慘的是,小巴士沒有適合輪椅進出的設備,所以我必須坐在比爾旁邊的前座位置上,用皮帶把自己繫牢在兒童椅裡。我是個非常疲倦的十歲小孩,一心只想睡覺,但比爾看來滿親切的,我把壞日子甩掉,拿出所有的好精神。

從機場到旅館,整段路我們都在聊天,我一直和比爾開玩笑,問他無數個問題。時間過得飛快,到了旅館,我跟他說再見,祝他一切如意。

已經很晚了,但我們一家人都餓著肚子,於是走向旅館餐廳希望快快吃頓晚餐。一走進去,餐館正在打烊,但女服務生很同情我們,我想我們看來大概像一群不容易打發的餓死鬼。餐點一送上來,我就埋頭大嚼。

吃掉了一大半大蒜番茄義大利麵時,我抬起頭看見比爾直直走過來。他現在不笑了,取而代之的,是那種人們在大哭之前會有的表情。

「請別介意我打斷你們晚餐,」他對我父母說:「我必須和你分享一些事。」他把手輕放在我的頭上。

「我近正處於人生低潮,」他繼續說:「我太太離開了,孩子們不跟我說話,我也喝了太多酒。我做過治療和諮商,但完全不見效。在這小傢伙爬上巴士前,我正認真考慮今晚要自殺。」那一刻,大家全放下餐具屏息聆聽。

「在這麼短的路程中,你的兒子對我做的,勝過所有治療。見到這個孩子,看到他雖然要處理所有麻煩卻仍如此快樂,這為我的人生帶來期待。現在我有了希望,我只是想謝謝你們。」

他靜靜的哭了起來,輕吻我的頭頂,在我們開口說話之前走開。媽媽、爸爸、海蒂和我沉默的坐著,好像目擊了某種奇蹟。我迷惑了。

我心想,我做了什麼?我只是坐在巴士上問了一些跟他有關的問題,還開他玩笑。我只是做個親切有禮貌的人而已,可沒有冒著生命危險衝進著火的房子拯救他或什麼的。

這段經歷像個謎一樣跟著我好些年。二十出頭時,有一天,我在一場研討會聽知名的專業講師演講。他正在分享很棒的訊息,而且明顯看得出來很聰明。但同樣明顯的是,現場聽眾東張西望、坐立難安、百無聊賴,我身旁的女士沉沉睡著了。顯然大家根本沒辦法注意聽講。我知道他在傳達很有價值的訊息,但是為什麼沒人覺得該認真聽呢?

突然,我明白了!他缺乏一個要素,這個要素的存在可使人們觸動、提振情感,覺得和他人可以安然共處,這個要素就是建立連結的能力。我理解到一個石破天驚的區別:溝通只是訊息的交換,連結卻是人性的交換。

就在當下,我回想起和波士頓比爾的巴士共乘之旅。現在看來再清楚不過了,現在我終於明白,為什麼對我來說只是一場談話,卻改變了比爾的人生。當時我注意傾聽他說話,對他開玩笑製造了樂趣,我和他建立了很深的連結感,在他這些年來的「溝通」中,很明顯從不曾有人與他建立那種連結感。

如今,置身於聽眾之間,我知道這場演講完蛋了。每個人站起來,靜靜離開會場,臉上沒有一絲快樂或和煦的痕跡,這種沒有連結的溝通確實搾乾了他們的精力!

從這一刻起,我決定去探索、去發現連結的體驗到底是什麼。一路走來,我學習到我們可以對他人和自己道盡一切,卻依然無處可去。真實的連結行動不只是跟別人,也是跟自己聯繫,這是擺脫可是的步,

記得,我們一直同在!

為什麼我們需要連結?

想像一下如果我對自己說:「我可以和比爾互動一下,可是……我太累了,而且對我也沒有任何好處。」想到這種決定的可能結果讓我打了個冷戰,可是總是拉扯住我們,讓我們無法與世人連結,置靈性於黑暗之中。我真的相信主要的社會病症都可以消除,只要我們願意花時間更進一步改善彼此之間連結的技巧。

為什麼?因為對真正覺得有連結的人,你是不可能傷害他的。在連結感中敵意沒有立足之地,即使起意想傷害與自己有真實連結的人,我們也會立刻受到這個邪惡念頭的驚嚇而退縮。

可是……人們隨時都在傷害他們所愛的人啊!怎麼會這樣?其實很簡單:他們和那人的連結已經破裂了。只要我們維持連結--真正的連結--我們就不會傷害愛人、朋友、家人、同事和顧客。就這麼簡單。

所以說到底,什麼是連結?

如何分辨我們是否有連結

當一個人感受到他人真誠的關心自己,連結感就油然而生。彼此相互感受這種真誠關懷的能量,連結感就交互運作著,兩造之間於是知道這種連結產生了。

如果你與我真實相繫,我們就能在更深的層次上溝通。如果我覺得你不在意我,即使你有地球上好的忠告,我也毫無實踐你的金言玉語的興趣。如果孩童、青少年、大學生,感受不到老師、教練、諮詢員或特定聚會的講述者真正在意他們,你就知道沒指望了,所有的忠告都會跌落到地板上,如塵土般隨風而逝。

依照設計,我們被建造得可以辨認出誰關心你,誰不是。這在生物設計的硬連線中是有道理的,長期的演化已經把我們的大腦變成高效率而危險的偵探。如果我們覺得誰不在意我們,也同時直覺他會傷害我們,為了自己好,我們就不想跟他有任何關聯。

連結vs.溝通

有個學生問過我:「如果連結這麼重要,為什麼不納入學校的課程中?」

好問題。很不幸,在這個時點上,我們都只教育未來的世代如何彼此溝通。

溝通同樣具有價值。如果不能透過口語和文字傳播,我們不可能交換資訊,早期的社會也不可能進展到現在這樣複雜、受資訊左右的人類文明形態--我們現今置身的狀態。

然而,如果不進入演化的下一步--從溝通進入連結--我們的社會將充斥百萬種設備器材供應密切溝通所需,卻沒有任何好理由鼓勵大家這麼做。現在就已經看得到,每個年齡層、每一天,都有即時訊息、文件、電子郵件、傳真、手機……可用,但人們卻感到比往昔更孤立、更寂寞。我不免好奇,遠古的先祖是不是比我們更能與他人建立連結感。

情緒能量是驅動連結的燃料

我是重量級的科技迷,總是跟進新的手機和網路服務。我超愛各種通訊設備,但不會忘記真正的目的:溝通是為了隨時隨地更親近的與他人分享關愛的能量。

我們需要電力驅動各種溝通設備,但驅動有機的人性連結,首選燃料是什麼?

情緒!

每個獨立的個人(除非機能失常)都感受得到情緒。我們全感受得到快樂、悲傷、孤獨、興奮、困惑、害怕……。人類的情感光譜是巨大而豐富的。我確實不知你將如何走過這一生,但我肯定知道你與我經歷著相類似的情感。

沒有了情感,生活不過是一連串機械式的行動。在電影《重裝任務》(Equilibrium)中,可以看到移除了人類情感之後的社會如何運作的場景:暴力將伴隨致命性的毀滅行動,只因為熱情和表情消失了,藝術、戲劇、音樂也將不復存在。

我不想活在那樣的世界裡,你呢?

我從柯林頓身上學到的連結十訣

不管你喜歡或討厭他,都不能否認柯林頓是建立連結的大師。我多次看他採取行動,他確實是值得注目的驚異人物。透過他的連結能力,那些輕視他的人可以在短短幾分鐘內大笑,轉而擁抱他,傾聽他說話,他是怎麼辦到的?

我在白宮當實習生時就密切的觀察他,試圖發掘其中秘訣。我注意到的樁事,就是他總是十分關注他人的感受。每次有什麼變化發生,人們產生情緒性的退避時,他會立刻重申原有保證並帶領大家走回正軌。他有許多技巧,但以下是我發現他常運用的:

1.他會說故事。這些較不具侵擾性的故事比直接說出他的看法更有效。而且他說的故事總能引發聽眾的情感共鳴,不管是歡樂、憤怒或同情心。這都能協助聽眾和他所溝通的事物建立連結。

2.他善用肢體接觸。很多時候,他跟你說話會把手放在你的肩膀上、背上或前臂,連動似的把他的能量傳導給你。

3.他記得你的名字。這一招讓我既驚慌又詫異。一年到頭,總統在辦公室會見的人實在不計其數,他不可能全記得對方,但如果柯林頓看過你幾回,他會牢牢的記住你,在對你說話時叫你的名字,這就讓我們進到下一個要點了。

4.他叫得出你的名字。不論他是否真的記得或是得快速瞄一下,在跟你交談的過程中,他很確定會不只一次的叫你的名字。近一次我拜訪他時,他走進房裡然後溫情的叫著我:「西恩,好孩子,很高興見到你。」有人曾告訴我,當我們的名字被一種可親的聲調叫喚時,那是我們所聽過教人舒坦的聲音。我非常同意。

5.他會與你做深度眼神交會。一旦柯林頓總統的眼睛注視著你,在內在互動結束前,他都不會轉開眼睛。我這幾年和許多名流交談,從運動偶像、好萊塢大明星到商界要人、政治家,沒人能如他一樣適切使用這項技巧。大多數超級自我的人,注視對方幾秒鐘後,就當著眼前這個人的面開始四處掃視,看有什麼更重要的人物得去交談。

6.他使用臉部表情表達情緒。在快樂的氣氛下,柯林頓總統會用他眼底的微笑歡迎你;狀況慘烈時,他的眼眸悲傷,臉上是完全理解的同情。如果他對什麼事情沮喪,臉上就是夏天颳暴風雨的樣子。我很確定有些時候--一如我們其他的平凡眾生--他感受到某種情緒時會投射出另一種,但我從未覺得他虛假,他總是成功的傳導他想表達的情緒。

7.他根據人際關係的親密度設定口語的感染力和音量。如果關係密切,他的口氣會快活些、熱絡些;關係度低的場合,他則會用一種柔和的語調說話,簡潔卻極有效。

8.他會詢問你的意見。當總統次轉向我問道:「西恩,你對這個有什麼想法?」我那時想:「他剛剛真的在問我的意見嗎?」我不確定他是真想問,還是他了解被自由世界權威的領導人詢問有多飄飄然,但我很確定那感覺真好,一直到今天都還念念不忘。人們很喜愛發表意見。他人真切詢問意見並真實傾聽的情況通常不多見,正是這種時候,會讓我們自覺舉足輕重。

9.他睿智的用字遣詞。我從未發現柯林頓總統口出粗話或俚語。他總是小心選擇說出口的字眼,正確傳達他想表達的意思。

10.他一逮到機會就會公開稱讚你。一九九八年七月二十四日,我參加玫瑰花園(Rose Garden)的公關活動,不期然的總統說:「我想謝謝西恩史帝文森,『男孩國』一九九六級學員,現在是內閣辦公室的實習生。謝謝你在此地所做的一切。」然後他朝我的方向點頭、微笑。是因為標準程序該這麼做,還是他真的感謝我在白宮的服務?我當然選擇相信後者。感覺真棒。

即使對不喜歡他的人,柯林頓總統都有本領「牽拖」連結的天賦,我有時喜歡稱之為「洗車現象」(the carwash phenomenon)。高官顯要及其家人,特別是那些對柯林頓有疑慮或不友善者,每每帶著輕蔑的表情穿過白宮東翼走進來,在公共區域逛一遍,然後到西翼總統辦公室與他相見。幾個小時後,他們從西翼出口走出白宮時,看起來跟先前簡直兩個樣。柯林頓總統就像宇宙洗車機,可以洗掉對方的愁眉不展,代之以全然解脫的表情。真是了不起!

大家都說柯林頓棒的能力是他的溝通技巧,我不能同意。我相信他強的是他有能力建立連結。

與真正麻煩的客戶建立連結

次在重度戒護監獄演說時,我的朋友問我:「你害怕嗎?」

說實話,比起監獄,囚犯並沒那麼可怕。一一穿過尖刺的鐵圍牆、武裝警衛、沉重的鋼鐵閘門後,我所見的只是一群男人--不是囚犯或罪犯,就只是男人,許多人與我同齡甚至更小。當然,這些人曾做出糟糕的選擇--相當糟糕,但如果要參與他們的「改正計畫」,就得將他們視同普通人,與我沒有差別。

所以我首先說出口的是:「我想讓你們知道,我尊重你們。」這話引起他們注意。我可以分辨從沒有人尊重過這群人,不用逼問都看得出來。

「你們曉得,」我繼續說:「我們是有共同點的。」這下真的吸引住他們了。

「我是自己身體的囚犯,而你們則因過去的所作所為被囚,我們應該可以互相好好學習。」

共通點,是建立連結時絕不可少的要素,他們同意我的說法,其中多人更靠攏來聽我說話,彷彿我擁有宇宙的奧秘。隨著演講進行,他們頻頻點頭表示贊同,小小微笑取代了戒備的神情,我於是知道,我們建立了連結。

一邊是一個坐在輪椅上連根糖果棒都沒偷過的小傢伙,一邊是一群深具威脅性、前科檔案落落長的男人,如果這兩者可以建立連結,那麼任何人都有能力互相連結。

你同樣可以。

如何辦到?找到你們的共通點。

喜歡我們的人,我們也喜歡他;對某些生活與我們截然不同的人,我們覺得無法相連。長相、財富、年齡、種族、宗教、天分、教育程度……,這些因素都會使我們覺得與他人不同。想跟一個人、一群人產生連結,無論看起來有多麼不可能,都必須找出共同的脈絡。

其實可以很簡單:

「你昨晚看了那場比賽了嗎?」

「你想像得到今天這種油價嗎?」

「天氣如何?」

找到共同的基礎,連結就產生了。

瑞內如何一腳踢開他的「可是」

「我原本可能會成功的,可是我出身這麼貧窮!」

次看到瑞內高第夫羅伊(Rene Godefroy)令我印象深刻。他站在講堂上,和超過兩千位專業演說者分享他的人生故事。對兩千人演講已經很了不起了,對兩千名專業演說者演講更是高難度的挑戰!只見他優雅而沉著的溝通他的觀點,我敬畏的靠坐在椅子上,我覺得他是直接對著我說的。想到英語根本不是他的母語,瑞內簡直是不可思議!

在發表會後,我滾動輪椅朝向他並自我介紹,我們立刻一見如故。不管對群體或一對一,他都極為擅長溝通;但比起他的連結技巧,簡直是小巫見大巫。我發現他是真的有興趣了解我,他真的專注傾聽我所說的。他既愛探究又真誠,這可是建立連結的強大火力。那天他在講台上下進退得宜,說服我相信我會見了一個建立人類連結感的天才。他的人生足以說明這一切。

瑞內出生於海地一個貧窮的小村落,沒水沒電,沒有醫療設備。他九個月大時,母親把他送給鄰居,自己跑到太子港(Port-au-Prince, 海地的首都)謀生,想為母子倆找到突破窮苦的出路。

瑞內的母親一走,他就病得厲害。你看過電視上播出的第三世界國家窮苦兒童吧?那就是瑞內的生活寫照。

他的主食是麵包果,一種澱粉類植物,吃起來有點像馬鈴薯,一日三餐都吃這個。但他脆弱的消化系統卻無法消受澱粉,肚子於是鼓脹起來。

他的飲用水來自未經消毒處理的水源,結果肚子長寄生蟲,吸噬著他的生命。許多夜裡,他因胃痙攣飽受折磨,手指抓進泥地裡,在黑暗中呼喚無法陪在身邊的母親。

當熱帶風暴狂吹過村莊時,瑞內又病又虛弱,邊逃邊抓著樹免得被風吹跑。常遭他人戲弄欺凌和嘲諷,更在他已飽受羞辱的傷口上撒鹽。

終於,瑞內七歲時,母親有能力接他過去一同生活。你也許覺得「真教人鬆了口氣!瑞內不會再悲慘了。」那你可就錯了。到城裡和母親生活同樣悽慘,他母親住在地下室的小屋裡,鼠輩蟑螂到處橫行。

到了晚上,他睡在鋪在地上的破裂床單上,儘管試著忽略朝他慢慢爬來的不明動物,但無可避免老鼠咬他的腳。生活如此艱困,瑞內時常夢想有一天能到美國去,他稱那裡為「應許之地」。

到了十八歲,某次瑞內坐在小板凳上看一群人排戲。他自己想著:「我肯定喜歡和這群人一起表演。」但他的心卻冒出另一個想法:「可是我沒有任何演戲經驗或訓練。」

有一天,他決定叫可是閉嘴,戒慎恐懼的直直走向戲團負責人,詢問他自己能否加入。答案竟然是令他驚喜的「可以」。我聽到這一部分時並不驚訝,我確信瑞內是直直看著那個人的眼睛,在當下連結溝通起他的想望,那個人怎麼有辦法拒絕呢?

所以,瑞內二十一歲時隨劇團離開海地前往加拿大蒙特婁,他在那裡問起美國的事,當人家告訴他「隔壁」就是時,他真是難以置信。

於是他詢問每個遇見的人,到美國去的好方法。大多數人試圖打擊他的勇氣,說那有多危險又多冒險,許多人都說不可能。後來有人告訴他某位女士可以幫人偷渡到美國。

瑞內終冒著被殺的風險,偷偷躲在拖拉機的後輪間,靠雙肘雙膝撐平,全身被灰燼塵土覆蓋著,一路顫慄到美國。途中瑞內暗自禱告:「上帝啊,如果你助我安全進入美國,我承諾會過有意義的生活!」

他做到了。一九八三到八四年,他在邁阿密街上洗車,一九八四到八五年,用拖把擦地板,接著在亞特蘭大做了十四年的看門人。這段期間,他和每個遇見的人溝通交流,努力學習英語--一次學一個字。在泊車謀生的那段日子,他發現許多人的車後座放了教人自助的書籍,他的好奇心被挑起,推想:「如果有錢人讀這種書,我也應該讀,也許他們知道些什麼我不懂的。」

他開始買許多自助類書籍,生吞活剝的吃下。透過這些書籍,他發現這些作者有人是「激勵型演說家」。他很震驚的發現原來有這種職業存在,他對自己說:「我要成為美國的激勵型演說家。」

接著,一個可是浮現腦海:「可是我的英語不夠好,口音太明顯了。」不過瑞內決定昂首面對這些可是,把它們丟進圾垃桶裡。他在北美展開成為激勵型演說家的旅程,膽識、決心加上不動如山的承擔力,幫助他在短短幾年內飛速成為演說領域中的佼佼者。

現在,瑞內旅行全美分享他的人生故事:「沒有什麼情況是永遠不變的。」他為人道主義而努力,認養兒童,鼓舞無望的人。對貧窮國家見不到出路的年輕人來說,他就像隧道中的一道光。在海地他出生的赤貧村落,人們稱他為英雄。

?

每回談起瑞內的故事,我就驚駭一次。瑞內孩童時期的刻苦貧困和疾病,可以徹底將他擊垮。如果他現在蜷縮在泥屋裡等待死亡,大歎老天無眼,聳聳肩說:「可是我實在無能為力,這就是我的命。」大概也沒人會責備他。

你可能會說:「當然啦,但看看一路走來他擁有的突破。」誠然,不是每個貧苦的人都像瑞內這樣擁有突破的好運;但請你想想,這些突破可不是自動從天上掉到瑞內身上的。他注意到了突破點,並與能提供突破力量者建立連結,一次又一次創造了一連串成功的人際關係鏈。

如果瑞內賴在可是上--這他可多著哪!他大可輕易放過追求自由、財富和快樂的機緣。而且即使到了美國,他也可以一生陷溺在低收入的工作中。然而他成功了,因為在路途上的每一步,瑞內都選擇伸出手連結他能走近、接觸到的人,不管這些人是誰,他都用心和這些人的真實自我交往。當對方也感受到這個連結時,自然就想幫助他。

我要再次強調:真實的做出連結--不只是跟別人,尤其是跟自己--是擺脫可是的步。

序言

用户评价

这本书的文字简直是注入了新的生命力,读起来就像是与一位睿智的长者促膝长谈,他没有高高在上的说教,而是用一个个生动的故事,把那些我们习以为常的困境剖析得淋漓尽致。我特别喜欢作者处理细节的方式,那种细腻到能捕捉到人内心最微小的挣扎和犹豫,然后用一种近乎温柔的笔触去抚平它。比如他描述一个人在面临重大选择时的那种纠结,那种仿佛全世界的重量都压在肩上的无力感,简直是写进了我的心坎里。这本书并非那种强行灌输“你必须做什么”的鸡汤文,它更像是一面镜子,映照出我们自己给自己设置的种种“可是”。读完之后,我感觉自己好像卸下了一些沉重的包袱,不是说问题立刻就消失了,而是看待问题的角度有了一种微妙的转变,那种“算了,就这样吧”的妥协心态,似乎被一种更积极、更主动的力量所取代。那种感觉非常奇妙,像是体内沉睡已久的热情被重新点燃,让人忍不住想去尝试一些过去总觉得“不可能”的事情。这本书的排版和用词选择也极其考究,每句话的节奏感都把握得恰到好处,读起来非常流畅,让人沉浸其中,忘记了时间的流逝。

评分这本书的阅读体验堪称一流,它有一种奇特的魔力,能让你在不知不觉中产生共鸣,仿佛作者就是你肚子里的蛔虫,把那些连你自己都难以言明的纠结剖析得一清二楚。我读到其中关于“完美主义陷阱”的那一章节时,简直拍案叫绝。我一直以为追求完美是好事,是成功的基石,但这本书却温柔而坚定地指出,过度的追求完美,往往是通往平庸的捷径,因为它让你永远停留在准备阶段,害怕展示出任何瑕疵。作者提供的解决之道不是降低标准,而是改变对“完成”的定义——先允许自己做出一个“足够好”的版本,然后再迭代优化。这一下子解除了我的心理负担。我开始尝试用这种“快速迭代”的心态去处理手头的项目,结果效率和产出都比以往更高,而且过程中焦虑感大大降低。这本书的语言风格非常接地气,没有那种高高在上的学者腔调,而是像邻家大姐或经验丰富的朋友在给你提供建议,充满了真诚和洞察力。它真的让我明白了,人生中很多阻碍,都是我们自己用“可是”这个词筑起来的无形高墙。

评分这本书给我最大的震撼在于它对“责任感”和“选择权”的重新定义。以往我总觉得生活是被动的,是环境、是他人、是运气在推着我走,所以当事情不如意时,我总能找到一个完美的借口——“可是天气不好”、“可是老板不理解”、“可是我没有资源”。这本书却以一种令人无法辩驳的逻辑,将选择权交还到了读者手中。它强调,即使在最受限的环境下,我们仍然拥有对自身反应和下一步行动的选择权。这种强调主观能动性的观点,虽然听起来有点“燃”,但作者处理得非常成熟,他并没有否认外部环境的难度,而是教会你如何在承认困难的同时,依然采取积极的行动。书中关于“拥抱不确定性”的部分尤其深刻,它指出,“可是”往往是对未知和混乱的恐惧的表达。这本书提供了一套应对不确定性的心理框架,让你不再惧怕灰色地带,而是将其视为创新的温床。读完这本书,我感觉自己不再是环境的受害者,而是自己人生的积极缔造者,那种由内而外散发的掌控感,是任何物质回报都无法比拟的宝贵收获。

评分这本书的内容简直是为我这种“拖延症晚期患者”量身定做的解药。我一直以为自己的拖延是源于懒惰或者时间管理不善,但这本书却提出了一个更深层次的解读——很多时候,我们说“我明天再做”或者“我应该先做A再做B”时,那个“可是”其实是内心的恐惧和完美主义在作祟。作者用了很多篇幅来探讨“开始的艺术”,不是宏大的理论,而是极其实用的、落地的方法。他没有要求你一下子变成超人,而是建议用“五分钟原则”、“最小可行性行动”来瓦解那些看似高不可攀的目标。我尝试了几种方法,效果立竿见影,那种原本让我望而却步的任务,在被拆解成极小的单元后,执行起来竟然变得不再那么痛苦。更让我震撼的是,书中对“拒绝内耗”的论述。我们把大量精力消耗在预设的困难和负面结果上,而不是投入到实际行动中。这本书成功地将我的注意力从“万一失败了怎么办”转移到了“我现在能做些什么”。对于那些深陷自我设限泥潭的人来说,这本书无异于一剂强心针,它教会你如何停止为自己的不行动找借口,如何真正地迈出那关键的第一步,而且是轻松愉悦地迈出去。

评分从文学性上来说,这本书的叙事结构非常巧妙,它不像传统的励志书籍那样只有理论堆砌,而是通过一系列引人入胜的案例和个人的反思,将抽象的哲理具象化。作者的文笔有一种独特的张力,时而犀利如刀,直指人性的弱点;时而又温暖如春,给予人无尽的包容和理解。我尤其欣赏他对于“认知偏差”的解读,那些我们习以为常的思维定势,是如何一步步限制了我们的发展空间。比如,关于“损失厌恶”的讨论,深刻揭示了为什么人们宁愿停留在一个不舒服但熟悉的环境里,也不愿冒险去追求一个更好的未来。这种对心理学和行为经济学概念的融入,使得全书的论证非常扎实,而不是空泛的说教。我甚至会特意把一些精彩的段落抄写下来,反复揣摩其背后的深意。这本书的价值在于,它提供了一套完整的思维升级工具包,让你不仅知道“不应该有可是”,更知道“为什么没有可是会更好”,以及“如何构建一个没有可是的行动系统”。它对我的影响是深远的,已经开始改变我与工作、与人际关系互动的方式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A324] 不以規矩不能成方圓 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29983227683/5b3d7e51N5fca83d7.jpg)