导读

序

一、阻力重重

二、自欺欺人

三、剥夺作者身份

四、诋毁作者

五、内容的双重标准

六、错误的归类

七、成就个别化

八、异常化

九、榜样缺失

十、面对“女性不能写作”的反应

十一、审美标准

尾声

作者按

后记

注释

· · · · · · (收起)

具体描述

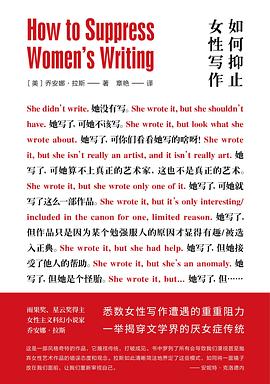

◆雨果奖、星云奖得主 女性主义科幻小说家 乔安娜·拉斯

◆悉数女性写作遭遇的重重阻力

◆一举揭穿文学界的厌女症传统

···

【内容简介】

本书是女性主义者乔安娜·拉斯的著名文论,她在书中模仿文学评论中的惯用论调,以反讽的方式写了一份“抑止女性写作指南”,以此尖锐地指出和批评那些施加在女性作者身上,阻止、贬低和无视女性写作的社会阻力。同时,这又是一部主流视野之外的文学史,它重新搜罗了那些被认为不值得了解的作品,并对那些文学史上鼎鼎大名的作者指名道姓:狄更斯、海明威、伍尔夫、桑塔格、勃朗特姐妹——有人曾贬抑女性写作,有人是被贬抑者,而有人两者皆是。

这是一部愤怒又锐利的女性主义文学批评,它直指女性书写所面对的结构性暴力,带领读者重新认识那些被贬抑的声音。

···

言辞犀利、精彩至极!

——《纽约书评》

如果还没读过这本小书,你真应该找来看看:它依然惊人地紧贴当下......拉斯告诉我们,如果不先问问是谁在评判,基于何种标准,我们就没法明智地讨论哪些作品最重要、质量最高。如果我们不先思考是什么价值主导了文学,以及几百年来文学准则的形成,我们就无法理解真正的文学价值。

——《卫报》

这是一部风格奇特的作品,它蔑视传统,打破成见。书中罗列了所有会导致我们漠视甚至抛弃女性艺术作品的错误态度和观念。拉斯如此清晰简洁地界定了这些模式,如同将一面镜子放在我们面前,让我们重新审视自己。

——安妮特·克洛德内,美国文学评论家

···

【编辑推荐】

◆鼓舞一代人的女性主义宣言、里程碑式的文艺批评。新增由美国批评家、《我才不是女性主义者:一部女性主义宣言》作者杰莎·克里斯宾(Jessa Crispin)撰写的导言。

◆后Metoo时代值得回顾的经典作品:乔安娜·拉斯带领读者在书中重拾一种被埋葬的文学传统,她那深具独创性与反思性的文字今时读来仍然铿锵有力,丝毫不过时,甚至出人意料地关照当下。没有比现在更好的时候重识那些被遗忘的作家,重思那些充斥偏见的评判标准。

◆这是一部献给所有边缘群体的激励之作,除去女性,拉斯也鼓励读者拥抱所有曾是或依然是文学正典之外的“圈外人”——黑人艺术家、同志作家、“地方主义小说家”,等等。拉斯真诚地指出,“只有在边缘地带,发展才有可能。”而把目光投向所有曾被贬抑过的边缘艺术家,事关我们能否真正地面对彼此,关注他人的境况。

◆金牌译者、上海外国语大学教授章艳翻译。文字流畅优美,最大程度还原拉斯原作的锐利与愤怒、幽默与力量。

◆本书英文版于2018年再版上市后,封面随即在社交平台上引发广泛关注与讨论。中文版封面延续原版的创意思路,由屡获“中国最美的书”殊荣的设计师周伟伟操刀,通过罗列那些充满敌意的陈词滥调,直面女性写作所遭遇的重重阻力。

用户评价

##看得拳头发硬。这本书所有的论点都不单单适用于女作家,而是适用于各行各业的女性。任何职业,只要变得光鲜变得有利可图,他们就会开始打压女性。第一批程序员是五位女性,但现在他们说女性不适合学计算机。而当女程序员找到了工作,他们又会说公司是为了“政治正确”,女性利用了“性别优势”。甚至在许多女性按照社会期望成为幼师、小学教师后,他们还恬不知耻地以“平等”为由,以低得吓人的标准被录取男性,挤走了比他们优秀太多太多的女性。(作者太喜欢用繁琐的定语、从句和括号备注了,每句话都好长好长。而译者几乎是机械式地直译,有些长达四五行的文字居然没有一个标点,语言也非常生硬。)

评分##夏洛特·勃朗特完成《简·爱》时,有评论家表示如果是男人写的,就是一本杰作,如果是女人写的就让人厌恶;简·奥斯汀被认为“欣然接受自己性别的局限”;西尔维亚·普拉斯和玛丽·麦卡锡都曾得到写这些东西的是她们的“男性头脑”的“褒奖”;乔治·艾略特和艾米莉·狄金森则曾经因为外貌和不生孩子被嘲。 本书就是关于那些因为性别和身份遭到贬抑的创作者,也关于从社会结构、道德要求到评价体系对女性创作者的压制—正是这些导致她们在历史上湮没无闻。本书中,你将读到文学评论中的双标、歧视和呼之欲出的男性凝视;对众多在当时遭受不公评价,死后甚至被遗忘的女作家的价值重估;也将为许多习焉不察的问题找到答案:写情感与家庭真的比写战争和历史低级吗?为什么女性的文学榜样如此之少?为什么现代女性虽被鼓励写作,作品却难入文学正典?

评分##满腹牢骚,一吐为快。不过搜集那些反面材料可能也挺恶心。现在很多男人抱怨网上处处有女人「打拳」。这可能颠倒了因果:首先是男人处处可以「厌女」。这本书里随便一翻就能看到男人为此说过多少莫名其妙的破话。

评分##女性创作者和其他所有的女性面临的境遇相仿——贬低和歧视女性的价值和能力、缺乏教育机会、被劝阻求知、不鼓励女性的事业心、制度化歧视、女性贫穷、母职使命、母职惩罚、各种家庭义务、职业的玻璃天花板、污名女性的成功路径(“一个女人不可能做到”、“她背后一定有男人帮助”)、双重标准、成绩被剥夺和侵吞……在生活中,我看到很多女性的压力重重,工作时间和留给真正属于自己兴趣爱好的空间被挤压,如果想要做得出色只有付出多倍的努力(完成“女性应尽的义务”后)。 分析女性创作者的处境来反向诊断社会存在的普遍的厌女症,引发我们重新审视自己原有的世界观,永不放弃思考。站在女性的一边,同时也要站在少数族裔、性取向少数群体、工人阶级的等边缘群体身边,每个个体不应该因性别和身份遭到贬抑,价值的评判标准从来都不是单一的。

评分##昨晚看《山海情》,演到劳务输出动员大会那一段,村民们听说先让女娃娃们去福建打工,先想到的是村里的男性失去了婚配对象,听说女工一个月可以赚七八百(上世纪90年代),立刻大声问:“那怎么不让男娃娃去?男娃娃什么时候能去?”某种角度来说,女性写作也与这种务工一样,当她们入场时,男性既害怕失去了乖顺的伴侣,又害怕多出了竞争的对手。然而书中说了,“地心说”“日心说”都会过时,真正的宇宙,没有中心。世界不该围绕单一性别来运转,敌视女性及其创造的事物,是虚弱且腐朽的。

评分##这是一本脚注字数占全文50%的书,可见作者搜集资料上费的心思。会有偏激的地方,会有不妥当表达,但正如作者所说,总有人要做,你行你上啊!

评分【书店活动实录https://mp.weixin.qq.com/s/wbX0R_GXlmsfYs4gaSKXiA】还是英语专业学生时,时常会遭遇这样一个对奥斯丁的评价:格局小。读完这本书意识到,以格局衡量作品价值本就是男性主导体系的陷阱。从前,男女本就生活在两个世界,各自的话语都有其正当性。再者,为何“闺房秘事”对心灵/意识的探索,与20世纪初现代主义对心灵的探索,所受待遇区别如此之大?书中所举普拉斯的例子挺具有代表性,女性常常需要在职业身份和女性身份中选择,当你选择了职业身份时,就fail了许多同时代男性对你的期待,这是种浪漫关系上的困境;但是男人不需要选择。

评分##在一个男权社会,一群不了解女性生活也无兴趣女性经历的男性评论家,去定义、批判、拒绝乃至攻击女性作家。而女性作家在大众潜意识的围栏里寻找着除了厨房、生育和支持丈夫实现梦想以外的出路。她们愤怒、她们疯狂、她们呐喊,但其实她们是正常的,只要她们终有一天学会无视男性规则,制定自己的女性标准,接纳全然女性的集合,找到文学上的“母亲”和“女儿”,困境终会消失。毕竟,“不知道。因为没有宇宙中心。”

评分##“这本书初版于1983年,时隔35年,现在读起来仍毫无违和感。”......fun fact:大名鼎鼎的哈利波特系列作家Joanne Rowling,出版社在出版第一部《哈利波特与魔法石》时,曾担心读者看到是位女作者而不去读这本书,所以他们建议罗琳取一个中性的名字,JK罗琳。不过时代也在进步,JK罗琳后来几乎没有遇到书中那一系列“她根本不该写”、“她写了些什么东西”之类的令人窒息的质疑。(近年因为“跨性别”讨论的争议被粉丝开除作者身份什么的不算哈)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有