具体描述

内容简介

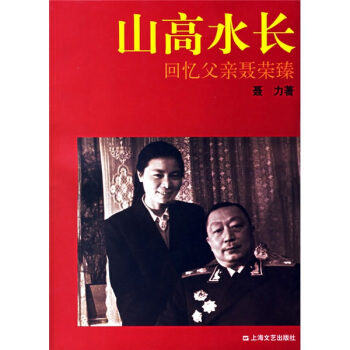

《山高水长:回忆父亲聂荣臻》是解放军女中将聂力回忆她的父亲——聂荣臻元帅光辉一生的纪实文学作品。作品以女儿独特的视角,叙述父亲戎马倥偬的战斗岁月,为国防科技事业特别是“两弹一星”殚精竭虑、鞠躬尽瘁。此外本书还展现了聂帅作为一个体贴爱人的丈夫、牵挂女儿的慈父、疼爱孙女的祖父的普通人的情感侧面,充分展示了他开国元勋、科技主帅、厚道长者的形象。

聂帅的许多故事,人们已是耳熟能详。但在本书中,我们还是能够读到许多新鲜的内容,譬如他早期在上海、香港从事地下工作的秘密岁月;与林彪的数度合作;以及建国前后担任北京市市长;担任开国大典阅兵总指挥;主持中苏国防新技术协定的谈判;在决策与领导“两弹一星”中的重大贡献;与林彪、“四人帮”的斗争,以及他与党和国家重要领导人的密切交往等等,这些鲜为人知的事情的披露,丰富了历史,有助于我们更全面地解读聂帅、认识聂帅,而这也是本书的亮点。

本书求真尚实,经过作者长期的生活积累和广泛的搜集资料,大量采访事件的当事人,还原了历史及人物的真实性。鲜活感人的细节、震撼人心的场面,层出不穷,为本书增添了极大感染力。

本书还收入聂帅及家人照片九十多幅,其中不少系首次公开发表,弥足珍贵。

作者简介

聂力,汉族,重庆江津市人,1930年生于上海。1950年加入中国共产党,1958年参加工作,1960年参加中国人民解放军。大学文化,留学苏联,高级工程师。原人大常委、国防科工委科技委副主任,中将。1960年任国防部第五研究院工程组组长;1965年任七机部十三所仪器室主任;1972年在海军科装部科研处工作;1974年在国务院、中央军委“09、718”工程领导小组办公室工作,后任副主任;1982年任国防科工委副主任,党委常委;1985年任国防科工委科技委副主任兼秘书长,党委常委。曾任第六、七、八、九届全国人大代表,第八、九届全国人大常委;第六、七届全国妇联副主席;第四、五届中国科学技术协会常委;第一、二、三、四届中国发明协会副会长。

1988年被授予少将军衔,1993年晋升为中将军衔。

目录

告慰父亲第一章 赤子情怀

第二章 勇立潮头

第三章 烈火真情

第四章 星火与铁流

第五章 威扫敌倭青史留

第六章 模范晋察冀

第七章 决战华北

第八章 最繁忙的日子

第九章 强国宏图

第十章 搞不出两弹我死不瞑目

第十一章 黄金时代

第十二章 炸响原子弹

第十三章 震惊世界的特大事件

第十四章 风暴中的“核聚变”

第十五章 蓝天上的中国星

第十六章 核潜艇,一万年也要搞出来

第十七章 坎坷岁月不了情

第十八章 在历史的转折点上

第十九章 奋起攻关新长征

第二十章 晚韦别样红

第二十一章 最后的关怀

第二十二章 不尽的思念

后记

精彩书摘

6月14日上午9时,父亲来到西郊机场,叶剑英特意赶到机场送行。两位老战友用信赖的眼光互相凝望着,两双握在一起的手久久不愿松开。也许他们都明白,两人肩负的担子是何等的沉重。叶剑英说:“又辛苦你了。”

父亲说:“你在北京坐镇,担子也不轻。”

这是父亲在八个月的时间里第三次去核试验基地。此行他正发着烧,是抱病执行任务的。随父亲去核试验基地的周均伦秘书说:“我们是上午9点钟从北京起飞,在空中飞了5个半小时,那时在飞机上看,一片黄土高原。我们坐的专机,专机上有一张床,聂帅可以睡在床上。那一次老帅还发着烧,前几天温度38度多,走的那一天还37度多,稍微好一点,但这一次试验很重要,他亲自去了。”

下午1时50分,专机降落在马兰机场。

父亲到了马兰飞机场,张蕴钰、李觉、郑汉涛、张震寰他们都到机场去接,当地的时间跟北京的时差相差了两个小时,到了那里,正好吃中午饭。周均伦回忆:“ 吃完中午饭,聂帅第一个就要看降落伞。在氢弹空投以前,进行冷弹试验。氢弹有多重,用水泥模拟弹的重量,从高空往下投。往下投的时候,投一次还不行,要投几次。有一次投的时候,降落伞的一根吊带断了。这样,就可能引起很大的危险,偏离方向。在北京的时候,就报告了这个情况。聂帅特别重视这件事情,刘长明(聂帅办公室主任)、陈兆保(警卫参谋),还有我跟着他一起去检查。把原来坏的降落伞也放在那个地方,好的降落伞也放在那个地方(马兰礼堂)。聂帅问得很仔细。技术人员告诉聂帅,这降落伞有什么缺陷,不过我们把毛病找出来,现在都加固了,不会有问题。听了汇报以后,聂帅认为都比较可靠了,这才放心。”

晚上,父亲不顾5个小时飞机的颠簸劳累,听取国防工办副主任郑汉涛和张震寰、张蕴钰、李觉、朱光亚、陈能宽、程开甲等关于准备工作情况的详细汇报。刘长明主任回忆:“在汇报当中有个问题,在氢弹上面有个垫片找不着了,原因就是工艺上不严格。他们告诉聂帅,已经采取了措施,不会有问题。聂帅听了以后,一再追问,详细了解情况,说相信你们采取了措施,绝对不会有问题。同时强调,你们不要小视这工艺,搞尖端武器,这工艺特别严格。这些问题不要看成是小事,出起事来会变成大问题。规程上的工序一道也不能少,少了一道工序,就是个教训。”

最后父亲说:“现在大家很累了,要注意很好休息。这次试验与过去不同,有质的变化,休息安排不好,工作是搞不好的。”

15日,父亲又两次听取郑汉涛等领导同志的汇报。16日下午,父亲来到马兰机场,慰问在现场工作的科技人员。他认真观看了试验用的氢弹实物,登上执行空投氢弹任务的轰-6型飞机,并同机组人员一一握手,勉励他们说:

“这可不是一个一般的炸弹,一定按操作规程执行好任务,但也不要紧张。”

机组人员坚定地回答:“请元帅放心,我们保证胜利完成任务。”

父亲用力握住机组组长徐克江的手,不停地摇着说:“好,好,我相信你们,相信你们!”

6月16日晚上,父亲赶赴核试验场区,住到场区的开屏村,这里离指挥所约30公里。周均伦秘书回忆:“那里蚊子特别多,我们赶到白云岗快到10点,但天还没有黑,我们在那里散步,他们讲蚊子厉害,我们每个人都戴着手套,脸上每个人弄一个纱罩。蚊子叮着你以后,你拨弄它,它都不飞,它非要咬你,除非你把它打死。聂帅身体不好,到晚上温差很大,给他披了棉大衣。”

当天晚上,父亲同张震寰、张蕴钰商量研究后,确定将试验零时定为17日8时,并在电话上向周总理作了报告,得到批准。

第二天凌晨7时,天还没亮,父亲便乘车来到指挥所,指挥所设在距爆心西55公里的白云岗。到达指挥所时,天已破晓。早晨的天气很好,一片晴朗,仅在靶场上空飘浮着一片卷云,确是试验的难得好天。试验场上,一切准备就绪,人们都怀着一种激动的心情,期待着即将发生的一切。

周均伦秘书回忆说:“指挥部设在一个帐篷里,附近还有一个堑壕,那是掩蔽壕,因为核试验有三大杀伤威力。一个是冲击波,一个是光辐射,还有一个是放射性沾染。我们在掩蔽壕里面主要防止冲击波,大家都下去了,老帅也下去了。”

6月17日7时40分,父亲再次分别打电话给周总理、叶剑英,汇报了现场各项准备工作的最后情况,说飞机已经起飞,预计8时整进行氢弹空爆试验,得到了他们的肯定和鼓励。

8时前,飞机声由远而近,人们都翘首以待。

8时整,空投氢弹的飞机到达预定空域,没有投弹,拐了个弯飞走了。

“怎么回事?”父亲在掩蔽壕里用电话问。

电话里空军地面指挥员报告说:“飞行员操作中少了一个动作,请求再飞一圈。”

父亲当即答复:“可以!应该这样子,这是飞行员认真负责的表现。”

多年之后,这架飞机上负责投弹的第一领航员孙福长回忆说:“一时由于当时我的心情比较紧张,再加上受‘左’的干扰,在飞机上要不断地背诵毛主席语录,影响了我的注意力,所以忘了按自动投掷器,氢弹没能在预定的8时整准时投下。”

这可以算作是这个辉煌时刻的一个小插曲。

于是,20分钟以后,徐克江驾驶的轰-6型飞机再次飞临预定空域,在预定高度,投下了中国第一颗全当量氢弹。氢弹在距靶心315米、高度2960米处爆炸。

此时,天空中出现了一个自然的太阳,一个人造太阳。两个太阳在蓝天上并排高挂,这一奇特的景象,令人叹为观止。

随后,是一声震耳欲聋的轰鸣。氢弹爆炸成功了!

在中国历史的长河中,1967年6月17日上午8时20分,是一个值得永远记住的时刻。

伴随着隆隆的轰鸣,人们从指挥部、从掩蔽壕内跳出来欢呼,一阵强风带着热浪迎面扑来,有的人几乎被吹倒,这是氢弹冲击波的威力!

周均伦秘书说:“氢弹一爆炸,我们都高兴得很,都跳出了掩蔽壕,我和护士欧阳等年轻的同志先跳出来。我们站在掩蔽壕的上面,氢弹一爆炸,一股热浪就是冲击波冲过来,要把我们吹倒。离我们大概100米左右,指挥部的帐篷都吹倒了。”

1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸试验成功

父亲因为上了年岁,无法像年轻人那样跳出掩蔽壕。但他手握电话,激动地凝视着天空那个人造太阳渐渐演变成的蘑菇云。军事摄影家孟昭瑞拍下了这次试验的几张历史性照片,其中也有这张照片。

人们面对着这朵比原子弹的蘑菇云要壮观得多的伞状烟云,欢呼声经久不息。

欢呼声中,父亲让刘长明催问有关方面尽快汇集各种数据,计算出眼前实现的核爆炸的当量,够不够得上氢弹级爆炸?

科学家们紧张地计算着,很快就报告说:“初步计算,核爆炸的威力在300万吨梯恩梯炸药的当量以上(据最后各项数据测算的结果为330万吨),是氢弹爆炸!”

试验获得圆满成功。

父亲对身边的张蕴钰说:“300万吨,够了!够了!”

他的意思是,氢弹的当量达到了设计要求,这样的威力,在作战实用时完全够了。

这时,父亲已经来到指挥部,帐篷是临时扯起来,还没有弄好。到那里父亲赶紧要通北京的电话。先给周总理报告,讲这氢弹试验成功了,科学家初步计算,氢弹爆炸是300万吨左右。周总理说:代表毛主席、代表国务院、党中央向在场的人表示祝贺。父亲又给叶帅打了电话,叶帅讲,代表中央军委向全体参试人员表示祝贺。

父亲走出指挥部帐篷,回到阵地,大家还在欢呼。父亲向热烈鼓掌的人群挥手致意,大声转达了周总理、叶剑英的祝贺。

1967年6月17日11时,父亲乘飞机赶回马兰机场,向执行任务的机组人员表示感谢、慰问和祝贺,并同他们合影留念。

从第一颗原子弹爆炸到氢弹爆炸,美国用了7年零4个月,苏联用了4年,英国用了4年零7个月;我国只用了两年零8个月,以最快的速度,赶在法国之前,完成了从原子弹到氢弹这两个发展阶段的跨越。

回去的路上,有人向父亲说出了上述时间表。父亲自豪地对身边的人说:“中国人民是有志气的,我们的科学家该有多好啊!”

父亲主持第一颗氢弹爆炸试验,右为张震寰

现在人们已经知道,美国1952年爆炸的是一个65吨重、三层楼高的氢弹装置;苏联1953年爆炸的第一颗氢弹虽能用飞机空投,但爆炸威力只有40万吨。而中国第一次氢弹试验,便成功地实现了体积较小、重量较轻、聚变比较高的百万吨级氢弹的预期目标。它再一次证明,外国人能办到的事,中国人也一定能够办到,而且能够办得更好。

氢弹爆炸后不久,毛泽东高兴地说:“两年零八个月搞出氢弹,我们现在在世界上已是第四位。我们搞原子弹、导弹有很大成绩,这是赫鲁晓夫帮忙的结果,撤走专家,逼我们走自己的路,要发给他一个一吨重的勋章。”

我手头的一份资料表明:我国在突破原子弹和氢弹以后,很快又掌握了中子弹技术。美国和苏联先后做了上千次核试验,法国也做了200多次核试验,我国总共只做了45次,但我国核武器的技术水平并不低。我国核试验的成功率和效费比,在世界上是最高的。

氢弹炸响两天之后,父亲乘飞机回北京。在马兰机场,他站在飞机的舷梯上,面对前来送行的两派群众,语重心长地说:“你们过去试验的是原子弹,是‘裂变’产生的威力。这次试验的是氢弹,是‘聚变’产生的威力。希望你们团结起来,像‘聚变’一样,把基地的各项工作搞好!”

飞机起飞了,父亲恋恋不舍地望着机翼下的大地。也许这时候他并没有意识到,这将是他最后一次出征罗布泊。在文革的风暴中,他见证了两次核聚变的光芒,他深深地知道,这是来之不易的。

直到父亲的晚年,他一直关心着我国核武器事业的发展。

1976年,11月11日下午,父亲出席了中央军委会议,听取国防科委关于10月17日成功进行地下核试验的情况汇报。

朱光亚回忆说:“在十一届三中全会前后,1978—1979年间,聂帅发现了‘文化大革命’中研制计划出现的问题。它是‘文化大革命’期间的产物,要求研究用强击机带核炸弹,这大概是从林彪、吴法宪这条线下达的任务。工作已经开展,也投了不少钱。到了粉碎‘四人帮’以后,聂帅很明确地提出这样的工作是不宜于开展下去的。他从运载工具有缺点,特别是从我们的战略思想、我们的政策的高度来看武器型号发展的。聂帅指出,我军是积极防御的战略,我们不应该发展这样一种型号的武器。在1979年的‘专委’会上,这是最后的一次专委会,小平同志、叶帅、聂帅、徐帅都参加了,聂帅在会上又阐述了他的观点,会上很多领导同志认为聂帅是非常正确的,于是这个项目就下马了。举这个例子,是想说明聂帅运筹帷幄,从比较高的角度来分析、指导我们的国防科学技术工作应该怎样发展,这点对我教育很深。”

1980年后,我国核试验完全转入地下。1996年7月29日,我国在成功地进行了最后一次地下核爆炸后宣布暂停核试验,这一天,我国政府庄严宣布:

“从1964年10月16日第一次核试验起,经过三十多年的努力,中国现已建立起一支精干、有效的核自卫力量。中国广大工人、科技工作者、中国人民解放军指战员以及所有从事国防建设的工作人员,在极端困难的条件下,发扬自力更生、奋发图强的精神,不怕牺牲、艰苦奋斗,为研制和发展我国的核武器,建立了不朽的历史功勋……”

父亲与核试验基地的同志们共享成功后的喜悦

前言/序言

父亲逝世后,许多同志热情地鼓励我,要求我讲讲有关父亲的故事。我却迟迟没有动笔。我一岁多离开父亲,十六岁才回到父亲身边;后来又去苏联学习,回国后到国防科技战线工作。几十年中,与父亲聚少离多。

我担心自己对父亲了解不够、理解不够,有负同志们的期望和重托。

父亲离开我们十几年了,我总觉得父亲并没有离去,他仍然和我们在一起。当我来到国防科研试验基地,当我来到科研院所,当我来到晋察冀革命老区,当我来到故乡重庆江津,从科技战线老一辈领导者、科学家的回忆中,从广大指战员的怀念中,从老区乡亲们的讲述中,从故乡父老的思念中,总能听到父亲那么多的事迹,总能听到人们那么亲切地说起“聂帅”、“聂总”…… 记得父亲逝世前对我说:“你的童年受了许多磨难,你能有今天,完全是由于党对你的教育和培养。你的成长历史应该写下来,很有意义。同时我也非常感谢你的母亲,没有你母亲,就没有我们全家今天的团圆。你要好好照顾母亲啊!” 三年后的1995年,母亲也逝世了。

在绵绵不断的缅怀和思念中,我终于下定决心,讲讲父亲的故事。

这是我的心愿,更是我的责任。

作为女儿,他是我亲爱的爸爸;作为军人,他是我敬爱的元帅;作为科技工作者,他是我尊敬的领导者。父亲不仅仅属于我自己,他属于我们伟大的祖国,属于那个伟大的时代,属于那一段轰轰烈烈的历史,属于我们广大的科技工作者和部队官兵。

于是,从2002年寻访晋察冀老区开始,我着手对父亲的经历和故事进行全面收集和整理。

是回忆,是怀念,是寻找,是发现,在一次次的采访、座谈中,在一次次的阅读、思考中,父亲的足迹越来越清晰,父亲的形象越来越亲切。

我想说,父亲是一座山,无论从哪个角度走近,都能发现美好的风景; 我想说,父亲是一本书,无论从哪一页阅读,都能受到启迪和激励; 我想说,父亲是一双明澈的眼睛,无论走多远的路,他都在深情地注视着你、祝福着你; 我更想说,父亲就是父亲。他是一个厚道的人、高尚的人…… 如果我的这些感受能够传达给读者朋友们,那将是我极大的欣慰。

谨以此书献给红军长征胜利70周年、中国航天事业创建50周年,献给我的父亲诞辰110周年、母亲诞辰100周年。

父亲的一生波澜壮阔、丰富多彩,我在这本书中讲的只是自己经历和后来了解的故事。限于篇幅,还有许多事情未能一一详述,难免有不足之处,衷心希望前辈、同志和读者批评指正。

感谢李继耐、陈炳德和迟万春同志对于我写作本书的热情鼓励;感谢总装备部政治部和北京军区政治部的领导同志给予的积极支持;感谢我的爱人丁衡高同志,他对本书的写作一直热情支持,全力帮助;感谢原聂帅办公室、聂帅传记组工作人员周均伦、陈克勤、王红云同志,他们帮助我搜集、整理了大量资料;感谢父亲的老秘书范济生、刘长明、甘子玉同志和聂勋材、周继强等同志,他们认真审稿,核实史实,提供了宝贵的资料;感谢总装备部宣传部有关同志和常红同志,他们积极协调、联络,做了大量工作;特别感谢作家彭继超、陶纯同志,为资料和文字的整理付出了艰苦的劳动,协助我完成了本书的写作;感谢所有为本书的写作给予支持和帮助的同志们。

用户评价

我一直认为,了解一个历史人物,最生动的方式莫过于从他亲近的人的视角去看。而《山高水长:回忆父亲聂荣臻》这本书,恰恰提供了这样一个宝贵的机会。聂荣臻元帅在中国现代史上的地位举足轻重,他的名字代表着一段辉煌的历史,也承载着无数人的敬意。然而,在那些宏大的历史画卷中,他作为父亲的形象,却总是显得有些模糊。这本书的书名“山高水长”,让我联想到父爱的厚重与悠长,它不仅仅是对父亲地位的描述,更是对他精神品格的赞颂,是对那份深沉情感的象征。我非常期待这本书能带我走进聂荣臻元帅的家庭生活,去感受他作为一位父亲的真实模样。我想知道,在战争年代,他是否会担心家人的安危;在和平时期,他又如何教育子女,引导他们走上革命道路,或者是在建设新中国的道路上贡献自己的力量。书中是否会提及他在教育子女时,是如何将革命理想与现实生活相结合的?他是否会因为工作繁忙而感到愧疚,又或者是在某个特殊的时刻,流露出他作为父亲的柔软和温情?我期待书中能有更多具体的、生动的细节,比如他和子女之间的对话,他在家庭中的一些小习惯,甚至是他在面对子女的成长烦恼时,是如何给予开导和支持的。这些细节,往往比政治报告和军事策略更能打动人心,更能让我们感受到一个伟人的真实情感。

评分《山高水长:回忆父亲聂荣臻》这本书,我之前就有所耳闻,一直对它充满兴趣。作为一名对中国近现代史充满敬畏之情的读者,我对聂荣臻元帅的生平事迹耳熟能详,他为新中国的建立和发展做出了不可磨灭的贡献,是中国革命史上一位举足轻重的人物。然而,在那些波澜壮阔的战争岁月和政治斗争的宏大叙事中,伟人们的家庭生活往往鲜为人知。这本书的书名“山高水长”极富感染力,它不仅暗示着聂帅的德高望重和功勋卓著,更蕴含着父爱的深邃与绵长,这种意境让我对书中的内容充满了期待。我非常好奇,在这本书中,是否会展现出聂帅作为一位父亲的另一面?在日常生活中,他又是如何教育和引导自己的子女的?尤其是在那个特殊的年代,他如何在严酷的革命环境和繁重的工作之余,给予家人温暖和支持?我希望书中能够披露一些鲜为人知的家庭细节,比如父子、父女之间的温情时刻,他对子女的期许和教诲,以及他在家庭中所扮演的具体角色。了解伟人背后的一面,总能让我们更加深刻地理解他们的伟大,因为人性化的细节更能打动人心。我期待这本书能让我从一个更加亲切、更加立体的角度去认识聂荣臻元帅,感受他那如山高水长般的父爱与精神传承。

评分对于《山高水长:回忆父亲聂荣臻》这本书,我抱有相当高的期待。作为一名对中国近现代史有着浓厚兴趣的读者,聂荣臻元帅的名字如雷贯耳,他的一生是革命的传奇,是时代的脊梁。然而,英雄人物的面貌往往被历史的宏大叙事所遮蔽,我总觉得,若能从其子女的视角去了解他,必能窥见更真实、更细腻的一面。这本书的书名“山高水长”寓意深远,它不仅是对聂荣臻元帅功勋卓著的赞美,更是对父爱的绵长与深沉的诗意表达,这让我对内容充满了好奇。我非常想知道,在那个充满挑战和变革的年代,作为一位身负重任的领导者,他是如何平衡革命事业与家庭责任的?他的教育理念是怎样的?书中是否会讲述一些鲜为人知的家庭故事,比如他如何教育子女树立正确的价值观,如何引导他们理解革命的意义,以及在生活细节中,他又是如何扮演一个父亲的角色。我希望书中能够呈现出,他在严谨的革命家身份之下,也有着普通人的情感,比如他对子女的牵挂、欣慰,亦或是作为父亲的担忧和付出。我期待这本书能够提供一种独特且富有温度的视角,让我能够更加全面、立体地认识这位伟大的革命家,不仅仅是那个叱咤风云的元帅,更是那个在家庭中给予深厚关爱的父亲。

评分拿到《山高水长:回忆父亲聂荣臻》这本书,我首先被它的装帧所吸引。封面设计朴实而又不失庄重,字体清晰,图片也很有年代感,一下子就把人拉回了那个充满故事的年代。作为一名对中国革命史有着浓厚兴趣的爱好者,我对聂荣臻元帅的生平事迹早有耳闻,他的军事才能和政治智慧,以及在关键时刻的决策能力,都让我深感钦佩。然而,我更想通过这本书,去了解他作为一位父亲的形象。往往在宏大的历史叙事中,伟人们的家庭生活和个人情感会被淡化,但我相信,正是这些鲜活的细节,才更能让我们感受到他们的真实和立体。这本书的书名“山高水长”非常有诗意,仿佛在诉说着一种父爱的绵延不绝,一种精神的传承。我期待书中能有大量的回忆性文字,从女儿或儿子的视角,描绘出他们成长过程中,父亲扮演的角色。我希望看到那些日常的、琐碎的、却又充满温情的片段,比如父亲是如何教育子女,如何在忙碌的工作之余关心他们的成长,又或者是在家庭困难时期,他如何给予支持和力量。我尤其好奇,在那个动荡不安的年代,作为一位身居高位的革命家,他对子女的教育方式是否会有别于常人,又是否会因为身份的特殊而让他们感受到额外的压力。我希望这本书能填补我在这方面的认知空白,让我从一个更加全面的角度去理解聂荣臻元帅。

评分这本《山高水长:回忆父亲聂荣臻》我早就听说过,一直想找来看看。作为一名普通读者,我对历史人物和他们的家庭生活都充满了好奇。聂荣臻元帅的名字,在我脑海中总是和那个充满革命激情、艰苦奋斗的年代联系在一起。我知道他是一位杰出的军事家、政治家,为新中国的建立和发展立下了汗马功劳。但作为父亲,他又是怎样的呢?这本书的题目就点出了这一点,让我感觉很亲切,仿佛能够透过书页,窥见那个宏伟历史人物背后,一个普通父亲的温情与担当。我期待书中能展现出他作为父亲的一面,他在家庭中的角色,他对子女的教育方式,以及在那个特殊年代,他如何在革命事业和家庭责任之间找到平衡。我想了解他是否也有普通父亲的烦恼和喜悦,是否有因为工作而疏忽家庭的愧疚,又或者是在某个平凡的瞬间,流露出他对家人的深切爱意。读史不仅仅是了解宏大的事件,更重要的是感受人物的温度。《山高水长》这个名字也很有意境,它暗示着父爱的深沉和悠远,如同山一样巍峨,如同水一样绵长,滋养着后代。我希望这本书能够提供一个独特的视角,让我重新认识这位伟大的元帅,从更人性化的角度去理解他的一生。

评分很好哦,很好哦。很好哦,很好哦。

评分大爷们!好男人!好父亲!

评分不错不错不错不错不错不错不错不错

评分这是一本好书,鉴定完毕!哈哈!

评分挺好的,看看伟人的人生经历

评分帮同事买的,很喜欢,有点小插曲愉快的解决了

评分真的太好看了 感谢聂帅和聂将军 满满都是爱啊

评分书比我想象的厚!翻看了内容非常喜欢!一直想看聂帅等老一辈无产阶级革命家情系人民、鞠躬尽瘁的情怀。真的好感动,推荐给了朋友!

评分单位党建活动买的,还不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![哈佛百年经典·10卷:古希腊罗马名人传 [Harvard Classics ive-foot Shelves] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11379194/rBEhVVLMomkIAAAAAAPDQTT7PLoAAHzoQFGMc8AA8NZ813.jpg)