具体描述

内容简介

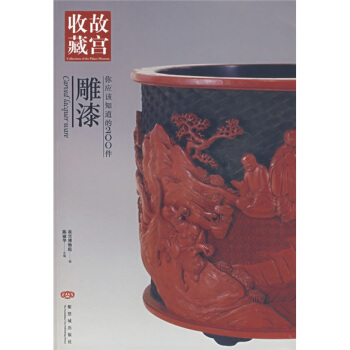

雕漆工艺在中国漆工艺发展史上占有十分重要的位置,因其制作工艺之复杂,品质之精良和雕漆品种的多样化,以及雕漆作品所独具的艺术美感,在漆工艺品种中独领风骚,是故宫现藏漆器品种中数量最大、品质最高的漆器制品。雕漆,是使用天然漆树上分泌出的一种液体,经加工提炼调制成多种色漆,髹涂于各种器物胎骨上,雕制成色彩斑斓的各种漆器。

据明代隆庆年间安徽新安平沙漆工黄成《髹饰录》“雕镂第十”剔红条中记载“剔红,即雕红漆也,髹层之厚薄,朱色之明暗,雕镂之精粗,亦甚有巧拙。唐制多印板刻平锦朱色,雕法古拙可赏,复有陷地黄锦者”。此后明天启年间浙江嘉兴西塘漆工杨明(号清仲)加注补充到“唐制如上说,而刀法快利,非后人所能及,陷地黄锦者,其锦多似细钩云,与宋元以来之剔法大异也。”这一记载表明我国唐代雕漆技法不仅单一色的剔红,也出现了一器之上使用了两种色漆的做法,但至今未见实物。宋元两代雕漆技法已臻成熟,有关宋代雕漆的著录较多,且传世和出土的雕漆如剔黑、剔红、剔犀实物也有所见。明万历人高濂在《燕闲清赏笺》中讲到:“宋人雕红漆器,如宫中用盒,多以金银为胎,以朱漆厚堆之数十层,始雕人物楼台花草等象,雕法之工,雕镂之巧,俨若图画……红花黄地,二色炫观,有用五色漆胎,刻法深浅,随妆露色,如红花、绿叶、黄心、黑石之类,夺目可观,传世甚少。”高氏所言不仅表明宋代有雕漆,而且还出现了依“刻法深浅,随妆露色”的剔彩漆器的做法。不仅如此,传世和出土的雕漆制品已彰显其特色。传世的元代雕漆以雕漆巨匠张成、杨茂等的作品为代表。

据《嘉兴府志》载:“张成、杨茂,嘉兴府西塘杨汇人,剔红最得名。”张成雕漆作品的特点是以髹漆肥厚,雕工圆润,藏锋清晰著称。他的雕漆技艺全面,作品题材广泛,以山水人物为题材的作品,通常以画面疏朗,景物深远,空旷辽阔为特点。

杨茂是与张成同时齐名又同为故里的元代雕漆巨匠,嘉兴府西塘杨汇人,同样以擅长剔红而名盖一时。杨茂的雕漆风格,在题材的选择与艺术处理上,与张成各有千秋。杨茂以花卉为题材的作品,用漆不及张成肥厚,刀法娴熟,花卉表面略显平滑,在平滑的花瓣和叶面上,刻阴线花筋叶脉,与张成采取的边缘凸起,花瓣枝叶反正卷折,茁壮丰满的风格略显不同。在以山水人物为题材的作品中,多以近景为主,突出人物的各种活动,表现手法十分细腻逼真。

内页插图

目录

前言元明

1 “杨茂造”剔红观瀑网八方盘

2 “杨茂造”剔红花卉尊

3 “张成造”剔红栀子花纹盘

4 “张敏德造”剔红赏花图圆盒

5 剔红茶花绶带鸟纹盘

6 剔红芙蓉锦鸡图葵瓣式蕊

7 剔红楼阁人物图圆盘

8 剔犀云纹圆盘

9 剔红水仙花纹圆盘

10 剔红孔雀牡丹纹大盘

11 剔红云龙纹盝顶长方盒

12 剔红五伦图菱花式盘

13 剔红双层牡丹花纹圆盘

14 剔红茶花纹圆盘

15 剔红花卉纹盖碗

16 剔红葡萄纹椭圆盘

17 剔红抚琴图八方盒

18 剔红灵芝双螭纹圆盒

19 剔红牡丹花纹尊

20 剔红双风牡丹纹盏托

21 剔红牡丹纹圆盒

22 剔红缠枝莲纹圆盘

23 剔红携琴访友图葵瓣式盘

24 剔红献花图菱花式盘

25 剔红游归网葵瓣式盘

26 剔红黄鹤楼诗意图葵瓣式盘

……

清代

附录一 雕漆的鉴定

附录二 中国第一部保存下来的漆工专著《髹饰录》

附录三 雕漆的工艺技法

前言/序言

用户评价

阅读这本书的过程,更像是一场充满惊喜的寻宝之旅。作者的知识体系异常庞大,他不仅精通雕漆本身的工艺流程,对于相关的历史背景、材料学、甚至宫廷制度都有涉猎。例如,关于不同时期皇家对特定色彩的偏好,以及这些偏好如何影响了漆器的设计方向,都有独到的见解。这种跨学科的整合能力,让书的内容显得异常饱满,绝非一般专注于单一领域的书籍可比。我特别赞赏其中关于“髹饰工艺的地域差异”这一章节的论述,那种对地域文化与审美如何渗透到雕刻细节中的细致剖析,展现了作者深厚的田野调查功底。读完后,我对中国传统手工艺的复杂性和精妙性有了更立体、更全面的认识,感觉自己的知识储备被极大地拓宽了。

评分这部书的装帧设计实在让人眼前一亮,皮革封面的触感温润而厚重,每一页的纸张都经过精心挑选,散发着淡淡的书卷香气。光是翻开它,就已经能感受到那种对传统工艺的敬畏与热爱。作者的文字功底深厚,叙事流畅,笔触细腻,将漆器的历史演变娓娓道来,仿佛带领我们穿越时空,亲历了那些精湛技艺的诞生与辉煌。尤其是对不同时期、不同地域的雕漆风格的对比分析,简直是教科书级别的展示,让我这个门外汉也能迅速建立起清晰的脉络。书中对一些失传技艺的考证与推测,更是充满了学术的严谨性和探索的趣味性,读来让人大呼过瘾,深感中华文化的博大精深。这本书不仅仅是知识的堆砌,更是一种审美的熏陶,它教会了我如何“看”一件雕漆作品,如何去欣赏那份藏在刀锋之下的耐心与匠心。

评分我不得不说,这本书的图片质量达到了令人发指的地步,每一张高清彩图都仿佛能触摸到那层层叠叠的漆面纹理。那些细节的捕捉,简直是鬼斧神工,即便是最微小的刀痕,在书页上也能看得清清楚楚,这对于研究者和爱好者来说,是无价之宝。更绝妙的是,书中对于色彩的运用和光影的把握,完美地还原了雕漆在不同光照下的视觉效果,那份深沉的红、典雅的绿,在纸面上跳跃着生命力。我尤其欣赏作者在配图说明上花费的心思,文字简练却精准地指出了图样中的关键工艺点,避免了纯粹的图解枯燥,使得阅读体验极富层次感。很多博物馆级别的藏品,通过这本书得以近距离观摩,这份用心,着实令人感动,大大弥补了现实中难以触及真品的遗憾。

评分这本书的编排逻辑堪称一绝,它并非简单的年代划分,而是围绕着“工具、技法、主题、传承”这几个核心要素进行螺旋式上升的介绍。初读时,你会对那些繁复的工具名称感到陌生,但随着阅读深入,作者会通过大量的实例图解,将这些工具在雕刻过程中的功能性一一剖析清楚,使得理解门槛大大降低。这种循序渐进的教学方式,对于希望了解雕漆制作过程的读者非常友好。最令人称道的是,它并没有回避雕漆工艺在当代所面临的挑战和复兴的努力,后半部分对当代雕漆艺术家的介绍和作品分析,充满了积极向上的力量,让我看到了这一古老技艺在未来发展的无限可能。总而言之,这是一部集学术性、欣赏性和启发性于一体的杰作。

评分这本书的行文风格,用“娓娓道来,却又掷地有声”来形容最为贴切。它没有采用那种晦涩难懂的学术腔调,而是像一位经验丰富的老匠人,耐心地向你倾诉雕漆的“前世今生”。书中大量穿插的古代文人墨客对雕漆的赞美诗句和笔记摘录,极大地丰富了文本的文化内涵,让冰冷的工艺品瞬间有了温度和故事。我喜欢作者那种充满激情的文风,每当描述到某位大师如何耗费数月完成一小块图案时,字里行间都流淌着对“慢工出细活”的推崇。这种对匠人精神的深度挖掘和礼赞,使得全书不仅仅停留在技法层面,更上升到了哲学思考的高度,让人在品味雕漆之美的同时,反思现代社会中“速度”与“质量”的取舍。

评分印刷很差,插图基本看不清细节。

评分故宫好东西真多

评分印刷很差,插图基本看不清细节。

评分收藏故宫

评分我很喜欢这个作者的书,值得推荐。

评分玩收藏,增加一点相关知识。

评分非常满意,超级赞,非常值得购买。

评分一直都很想買的一本書...

评分搞活动时,以3折多拿下.

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国红:古钱币 [Chinese Ancient Currencies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10976455/rBEGE0-w35UIAAAAAAAp87QS3tkAAA7igE7-WQAACoL120.jpg)