具体描述

内容简介

瘠鹤铭歷代评价极高,被誉为“大字之祖”。该摩崖石刻唐时大部分堕入长江,康熙时被打捞出水。出水前只在冬季水沽落时方可捶拓。出水后不久,因捶拓剜凿,损坏严重。此拓本为“水前本”,极其难得。书后附十餘种拓本关键字校勘图,资料价值极高。前言/序言

用户评价

这本书的排版和印刷质量简直是教科书级别的典范。内页纸张的克重拿捏得恰到好处,既能展现出精美的拓片照片,又不会因为纸张过厚而显得笨重。图文的排版布局非常考究,关键的拓片图像都占据了显著的位置,而且分辨率极高,即便是那些被岁月侵蚀得比较严重的细节,也能看得一清二楚。我尤其欣赏作者在注释和图解上所下的苦心。每当出现一个需要解释的古文字或典故时,旁边都有清晰的注释,让人阅读起来毫无阻碍。这对于那些希望深入研究碑刻文字内涵的读者来说,简直是福音。我对比了其他几本关于类似主题的书籍,很少有能把“图”和“文”的平衡做得如此出色的。它不是简单的图片堆砌,也不是纯粹的文字说教,而是图文互证,相得益彰,让冰冷的文物“活”了起来。

评分这本书的装帧实在让人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,仿佛能触摸到历史的纹理。封面设计简约而不失古朴,墨色的底调配上那独特的篆刻字体,立刻就抓住了我的眼球。我本来是对这方面不太了解的,但光是翻开第一页,那种对传统的敬畏感就油然而生。作者在引言部分对于碑刻的来历和时代背景做了非常详尽的梳理,没有使用那些晦涩难懂的术语,而是用一种很平实的语言娓娓道来,让我这个门外汉也能迅速进入状态。特别是关于石刻在不同历史时期的流传和保护工作,那些细节的描述,让我对文物的脆弱和珍贵有了更深的理解。看得出来,作者在这方面下了极大的功夫,不是泛泛而谈,而是有大量的田野调查和文献考证作为支撑。整个阅读过程,就像是跟着一位资深的老学者进行一次深度考察,既有学术的严谨,又不失对美的欣赏。

评分我得说,这本书的学术价值是毋庸置疑的,但更让我惊喜的是它所展现出的那种人文关怀。作者在描述碑刻的文化意义时,不止步于传统的书法评论,而是深入挖掘了它在地方史、风俗史乃至民间信仰中的渗透。比如,关于石刻周围环境的历史变迁、当地百姓如何将碑文融入日常的祭祀活动,这些“活的材料”的引入,让原本枯燥的考据变得鲜活有趣起来。它不只是一本给专家看的书,更是一本面向大众的文化普及读物。我身边一些对历史不甚热衷的朋友,仅仅是被它的精美插图吸引,翻阅后竟然也开始对古代的石刻艺术产生了浓厚的兴趣。这种能够跨越专业壁垒,有效传递文化魅力的能力,是很多学术著作所欠缺的。

评分从内容编排的逻辑性来看,这本书绝对是下了血本的匠心之作。它没有采用那种零散的章节划分,而是围绕着“发现、临摹、考证、影响”这条清晰的脉络展开。第一部分对石刻的地理位置、地质环境的描述,构建了一个非常立体的空间背景,让我仿佛置身于那个被历史尘封的角落。随后对每一个字、每一笔划的细致分析,简直是到了微观的层面,这种对细节的执着,体现了作者极高的专业素养。更难得的是,作者并没有沉溺于纯粹的考据,而是巧妙地穿插了历代文人墨客对这方石刻的题咏和评价,使得整个叙事张力十足,从历史的纵深感上丰富了这本书的内涵。读完后,我感觉自己对中国古代书法艺术中“金石气”的理解上升到了一个新的层次。

评分这本书带给我一种非常宁静且沉思的阅读体验。不同于那些追求速度和热点的作品,它需要你慢下来,用敬畏的心去对待每一个章节。作者的文字风格非常内敛、含蓄,有一种古典的韵味,读起来像是在品一杯陈年的老茶,回味悠长。尤其在讨论到那些已经消失的细节,或是只能通过拓片想象的原始面貌时,字里行间透露出一种对时间流逝的深深叹息,这种情感的共鸣是极为深刻的。它没有华丽的辞藻堆砌,但每一个用词都精准到位,充满了力量感。它教会我的不仅是关于一块石刻的知识,更是一种面对文化遗产时应有的态度——审慎、尊重,并带着探索的热情。合上书本时,内心久久不能平静,有一种被高雅艺术洗礼过的感觉。

评分在京东买好书。多读书。受益无穷。

评分好书

评分书的印刷还是不错的,但是字迹已经不清晰,水前本也是风化剥蚀的厉害,搞考古研究的可用,临摹就不太好了。

评分《瘗鹤铭》(yi he ming)原刻在镇江焦山西麓石壁上,中唐以后始有著录。自宋代《瘗鹤铭》残石被发现以来,历代书法家均给予其高度评价,且至今未有定论,成为千古之谜。清代康熙52年,闲居镇江的苏州知府陈鹏年曾募工打捞出5方《瘗鹤铭》残石,共93字。经历代专家考证,《瘗鹤铭》原文应在160字左右,尚有很多缺失。自此,《瘗鹤铭》残石的打捞成为萦绕在学术界的一种“情结”。在打捞出水的1000多块山体落石中,经过清洗、拓片、辨识、鉴定,发现其中453号石、587号石、546号石、977号石上疑似为“方”“鹤”“化”“之遽”等残字。经与前人考定著录的《瘗鹤铭》铭文对照,能够初步认定587号、546号、977号石块上“鹤”“化”“之遽”等4个字内容相吻合,字形大小、文字式样、笔画形态都已经具备了东晋六朝由隶至楷的书写特性,也与《瘗鹤铭》书风相一致。2009年8月25日,又对疑似刻有《瘗鹤铭》的巨石的进行部分爆破减负,以便于全石打捞出水,让人不禁翘首等待。

评分未出水时之拓本称“水拓本”,字数不多;出水后初拓本(五石本)即上皇山樵书。唐人孙处元《润州经》认为系王羲之书,宋黄庭坚、苏舜钦等亦持此看法;因陶弘景曾自号华阳隐居,宋人李石《续博物志》即认为系陶弘景书,后附和此说者最多;欧阳修认为华阳真逸是顾况的道号;还有人认为是唐人王瓒所书;也有人觉其字同颜真卿《宋广平碑》接近,认为是颜真卿书。总之,各持己见,至今仍不能定论。

评分印徐用锡本,书后有篇很详尽的世存各本研究,推荐。

评分给别人买的,没什么心得了

评分物品不错,挺好的,下次再来

评分就这样 没想象的好

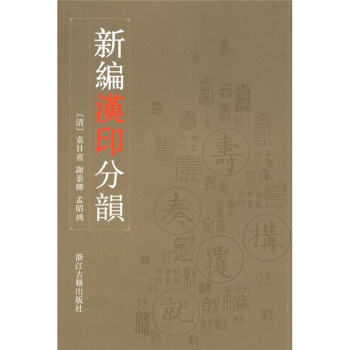

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有