具体描述

内容简介

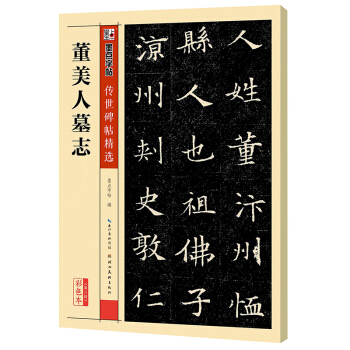

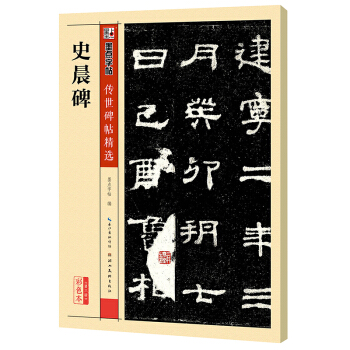

《铁函斋书跋》,作者杨宾(1650-1720),字可师,号耕父,别号大瓢山人,又号小铁,生于顺治七年。少颖悟,八岁能作擘窠书,后遭家变,终身不仕,贫无所得,则挟笔墨以游。其人善书,工八分,不染宋元习气,为时所称。是书凡六卷,卷一商周秦汉三国碑帖跋,卷二晋王羲之碑帖跋上,卷三晋王羲之碑帖跋下,卷四两晋南北朝碑帖跋,卷五隋唐五代碑帖跋,卷六宋元明清碑帖跋。是书所论各碑帖均为杨氏家藏或目见之作,其辩论是非,言必有据,多有道甘苦之言。叙明以后新摹碑本,亦甚详晰,足资考证。其书详明淹博,足成一家之言。此次整理以清鸟丝栏天尺楼钞本为校勘底本,参考杨霈道光间刻四卷本编排方法,按所跋书家时代排列,重编为六卷。参校多种清钞本、刻本,并附录各本序跋。内页插图

目录

前言自序

函斋书跋卷一

商周秦汉三国碑帖跋

比干铜盟铭

坛山石刻

石鼓文

北监连江石鼓文合帖跋

连江石鼓文跋

再跋连江石鼓文

李斯泰山碑

西安峰山碑

郭林宗碑

鲁峻碑并阴

尹宙碑

白石神君碑

曹全碑并阴

家藏五凤砖跋

甘泉宫瓦跋

林同人甘泉宫瓦跋

天发神谶碑跋

天玺碑

林同人天发神谶碑跋

跋余氏翻刻宣示帖

宣示帖跋

余氏宣示跋

劝进碑

受禅碑

荐季直表

魏孔羡碑

铁函斋书跋卷二

晋王羲之碑帖跋上

定武兰亭考

开皇楔帖跋

万岁通天兰亭

跋东阳何氏兰亭帖

又跋东阳兰亭帖

陈彦舆东阳兰亭跋

跋陈秉之东阳兰亭帖

石公东阳兰亭

姜熙文定武兰亭跋

李凤阳何氏兰亭第一本跋

李凤阳何氏兰亭第二本跋

凤阳定武第三本跋

李棐公何氏兰亭跋

棐公东阳兰亭第二本跋

沈芷岸定武兰亭跋

跋定武别本

题定武颖上兰亭合帖

跋婺女褚摹兰亭

……

函斋书跋卷三

函斋书跋卷四

函斋书跋卷五

函斋书跋卷六

附录

序跋

精彩书摘

终南山说经台道德经老子《道德经》,自逸少换鹅之后,见诸记载者有八:一在邢州龙兴观,为唐玄宗御注而刺史李质摹敕者也;一在明州,不知何人书;一在闵乡县祥符观,唐元宋书;一宋蒲云双钩本;一岑宗旦书,并见《宣和谱》;一张即之书,见《方洲集》;一朱希真书,见《晦庵题跋》;一元赵孟俯书,昊门现有刻本,独此前人记载所无,字近陶隐居《馆坛碑》而多杂隶体。末云「终南山古楼观,立石于道祖说经台」,而无朝代年月姓氏。

按老子李姓,唐时尊为远祖。高祖武德三年立庙羊角山,高宗干封元年尊为太上玄元皇帝。虽僻远皆知之,岂有近在畿辅尚敢称为道祖者?此必为宋真、徽时人所书,而书法乃能近古。如是,真可宝也。遂装而藏之,以广《道德经》之类云。

张素行阁帖跋

禾中素行张君,得宋拓《阁帖》四卷,有雅宜、玉遮两山人跋。两山人皆指为泉州拓本。

按王竹斋《续格古要论》:「洪武四年,泉州知府常性,以刘次庄释文叙《淳化帖》,翻刻泉州郡庠。」则《泉帖》刻于明初,而有释文也,明甚。

今是帖纸墨甚旧,断非碉崖以后物,而又无释文,乌得以《泉州》指之?

张君又以他帖二卷补人,且以不全为恨。夫王辅道刻《汝州帖》,一人但割数字,或三四行,多不可读。又晋江《马蹄帖》第五卷,止于智果、大令,《诸舍》、《敬祖》等帖皆缺尾行,而世不以为嫌。则张君此帖,何不可以四卷、六卷传耶?

因识数语,以广其意云。

……

前言/序言

用户评价

这套书的装帧设计真是让人眼前一亮。从拿到手的那一刻起,我就被那种厚重而典雅的气质所吸引。纸张的选择非常考究,触感温润,拿在手里沉甸甸的,让人有一种珍视的感觉。竖排版的呈现方式,更是唤起了一种久违的阅读情怀,仿佛穿越回了那个手捧线装书的年代。每一次翻阅,都像是在进行一场与古人精神的对话。特别是封面和扉页上的设计,细节之处无不彰显着出版方的用心与匠心,那种古朴中不失精致的美感,让它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品。对于喜爱传统文化和精美书籍装帧的朋友来说,光是欣赏这本书的物理形态,就已经是一种享受了。

评分这套书的文化价值是毋庸置疑的。它所收录的文献,无疑是承载着历史记忆和文化基因的重要载体。通过阅读这些经过时间淘洗的文字,我仿佛能够触摸到那个特定历史时期士大夫阶层的精神世界与审美情趣。它不仅仅是知识的传递,更是一种精神的浸润。在当下这个信息爆炸、碎片化阅读盛行的时代,能够有一套如此专注于深度和经典的文献汇编,实属难得。它提醒我们,真正的文化积累需要耐心和敬畏之心去对待,每一篇跋文背后,都蕴含着作者的真情实感与深刻见解。

评分从收藏角度来看,这套《中国艺术文献丛刊》具有很高的典藏意义。无论是从其主题的稀有性、文献的珍贵性,还是其装帧的艺术性来看,它都属于那种经得起时间考验的精品。它不像一些流行的畅销书那样,热度过后便束之高阁,而是会随着时间的推移,其历史价值和学术价值愈发凸显。对于那些致力于构建个人特色图书馆的收藏家而言,这套书无疑是一个极具分量的选择。它的存在,本身就是对中国传统文化的一种致敬与传承,值得被珍视和世代相传。

评分阅读体验上,这套丛刊的排版布局实在功不可没。竖排的文字对于习惯了横排的现代读者来说,或许需要一点点适应,但一旦沉浸其中,那种流动的韵律感和节奏感是横排无法比拟的。字体的选择也十分到位,清晰易读又不失古韵,确保了阅读的舒适度。更难得的是,内文的注释和校勘处理得非常专业和细致,使得阅读过程中的理解障碍大大降低。很多地方的旁注,恰到好处地解释了晦涩的典故和词语,让人在领略古人智慧的同时,也能跟上思路。整体阅读下来,感觉非常顺畅,编校团队的专业素养在这套书中得到了充分的体现。

评分作为一套学术性的丛刊,其内容编排的系统性和逻辑性给我留下了深刻印象。从整体脉络来看,它并非简单地将文献堆砌在一起,而是经过了精心策划和组织的。每一辑或每一卷之间的衔接都显得自然而有章法,仿佛在带领读者进行一场循序渐进的探源之旅。这种结构上的严谨性,极大地提升了研究价值。我个人认为,对于从事相关领域研究的人士而言,这样一套脉络清晰、资料翔实的丛刊,无疑是案头必备的工具书。它所提供的研究基础,是后续深入探索的坚实基石,避免了东拼西凑的零散资料带来的困扰。

评分书犹药也,善读之可以医愚。——刘向

评分不听指点,多绕弯弯。不懂装懂,永世饭桶。

评分不能则学,不知则问,耻于问人,决无长进。

评分苦读者成才、苦学者成名。——世界艺术家协会主席:《吴国化名言》。

评分知识贮藏在谦虚的大海中。(朝鲜谚语)

评分浙江人民美术出版社2011年12月出版了《中国艺术文献丛刊》第一辑十一种。清阮元《石渠随笔》、明王佐《新增格古要论》、明文震亨《长物志》和屠隆《考槃余事》(合一册)、清完颜麟庆《鸿雪因缘图记》(全三册》、唐张彦远《历代名画记》、清金元钰《竹人录》和现代禇德彝《竹人续录》(合一册)、清朱象贤《印典》、清张庚《国朝画徵录》。全部为32开紫红布面精装繁体字竖排本。字大行疏,版式清朗,纸张颇佳。

评分刀钝石上磨,人笨人前学。以人为师能进步。

评分纸质印刷一般

评分《弇州山人題跋》二十二卷,上下兩冊,明王世貞撰,湯志波輯校,《四部稿》底本採用明萬曆五年王氏世經堂刻本,《續稿》底本採用明崇禎刻本,均校以文淵閣四庫本。雍琦責編。128元。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有