具體描述

內容簡介

瘠鶴銘歷代評價極高,被譽為“大字之祖”。該摩崖石刻唐時大部分墮入長江,康熙時被打撈齣水。齣水前隻在鼕季水沽落時方可捶拓。齣水後不久,因捶拓剜鑿,損壞嚴重。此拓本為“水前本”,極其難得。書後附十餘種拓本關鍵字校勘圖,資料價值極高。前言/序言

用戶評價

這本書的裝幀實在讓人眼前一亮,那種沉甸甸的質感,仿佛能觸摸到曆史的紋理。封麵設計簡約而不失古樸,墨色的底調配上那獨特的篆刻字體,立刻就抓住瞭我的眼球。我本來是對這方麵不太瞭解的,但光是翻開第一頁,那種對傳統的敬畏感就油然而生。作者在引言部分對於碑刻的來曆和時代背景做瞭非常詳盡的梳理,沒有使用那些晦澀難懂的術語,而是用一種很平實的語言娓娓道來,讓我這個門外漢也能迅速進入狀態。特彆是關於石刻在不同曆史時期的流傳和保護工作,那些細節的描述,讓我對文物的脆弱和珍貴有瞭更深的理解。看得齣來,作者在這方麵下瞭極大的功夫,不是泛泛而談,而是有大量的田野調查和文獻考證作為支撐。整個閱讀過程,就像是跟著一位資深的老學者進行一次深度考察,既有學術的嚴謹,又不失對美的欣賞。

評分從內容編排的邏輯性來看,這本書絕對是下瞭血本的匠心之作。它沒有采用那種零散的章節劃分,而是圍繞著“發現、臨摹、考證、影響”這條清晰的脈絡展開。第一部分對石刻的地理位置、地質環境的描述,構建瞭一個非常立體的空間背景,讓我仿佛置身於那個被曆史塵封的角落。隨後對每一個字、每一筆劃的細緻分析,簡直是到瞭微觀的層麵,這種對細節的執著,體現瞭作者極高的專業素養。更難得的是,作者並沒有沉溺於純粹的考據,而是巧妙地穿插瞭曆代文人墨客對這方石刻的題詠和評價,使得整個敘事張力十足,從曆史的縱深感上豐富瞭這本書的內涵。讀完後,我感覺自己對中國古代書法藝術中“金石氣”的理解上升到瞭一個新的層次。

評分這本書的排版和印刷質量簡直是教科書級彆的典範。內頁紙張的剋重拿捏得恰到好處,既能展現齣精美的拓片照片,又不會因為紙張過厚而顯得笨重。圖文的排版布局非常考究,關鍵的拓片圖像都占據瞭顯著的位置,而且分辨率極高,即便是那些被歲月侵蝕得比較嚴重的細節,也能看得一清二楚。我尤其欣賞作者在注釋和圖解上所下的苦心。每當齣現一個需要解釋的古文字或典故時,旁邊都有清晰的注釋,讓人閱讀起來毫無阻礙。這對於那些希望深入研究碑刻文字內涵的讀者來說,簡直是福音。我對比瞭其他幾本關於類似主題的書籍,很少有能把“圖”和“文”的平衡做得如此齣色的。它不是簡單的圖片堆砌,也不是純粹的文字說教,而是圖文互證,相得益彰,讓冰冷的文物“活”瞭起來。

評分我得說,這本書的學術價值是毋庸置疑的,但更讓我驚喜的是它所展現齣的那種人文關懷。作者在描述碑刻的文化意義時,不止步於傳統的書法評論,而是深入挖掘瞭它在地方史、風俗史乃至民間信仰中的滲透。比如,關於石刻周圍環境的曆史變遷、當地百姓如何將碑文融入日常的祭祀活動,這些“活的材料”的引入,讓原本枯燥的考據變得鮮活有趣起來。它不隻是一本給專傢看的書,更是一本麵嚮大眾的文化普及讀物。我身邊一些對曆史不甚熱衷的朋友,僅僅是被它的精美插圖吸引,翻閱後竟然也開始對古代的石刻藝術産生瞭濃厚的興趣。這種能夠跨越專業壁壘,有效傳遞文化魅力的能力,是很多學術著作所欠缺的。

評分這本書帶給我一種非常寜靜且沉思的閱讀體驗。不同於那些追求速度和熱點的作品,它需要你慢下來,用敬畏的心去對待每一個章節。作者的文字風格非常內斂、含蓄,有一種古典的韻味,讀起來像是在品一杯陳年的老茶,迴味悠長。尤其在討論到那些已經消失的細節,或是隻能通過拓片想象的原始麵貌時,字裏行間透露齣一種對時間流逝的深深嘆息,這種情感的共鳴是極為深刻的。它沒有華麗的辭藻堆砌,但每一個用詞都精準到位,充滿瞭力量感。它教會我的不僅是關於一塊石刻的知識,更是一種麵對文化遺産時應有的態度——審慎、尊重,並帶著探索的熱情。閤上書本時,內心久久不能平靜,有一種被高雅藝術洗禮過的感覺。

評分喜歡喜歡,裝訂不錯。

評分書不錯,幫朋友買的~~~

評分多少人都寫自傳,因為人最關心他自己;可是大部分讀者並不愛看彆人的自傳,因為讀者最關心的也是他自己。王鼎鈞先生的迴憶錄不是寫自己,而是藉自己的受想行識,反映一代眾生的存在。他希望讀者由此能瞭解、能關心那個時代,因為那是中國人最重要的集體經驗。用等待一輩子的自由,寫盡20世紀中國人的因果糾結、生死流轉。 迴憶錄四部麯之1:昨天的雲》,寫故鄉、傢庭和抗戰初期的遭遇。作者對傢鄉的風土人情、曆史掌故信手拈來;同時將個體的遭遇置於宏大的社會背景中,以小見大,在樸素無華中顯示齣一種深度和力量。作者自雲此書是為生平所見的情義立傳,是對情義的迴報:支持幫助是情義,安慰勉勵也是情義;潛移默化是情義,棒喝告誡也是情義;嘉言懿行是情義,趣事軼話也是情義;而無情義處也塗抹幾筆,卻是烘雲托月…… “迴憶錄四部麯”第二部《怒目少年》,正是王鼎鈞流亡學生時代的顯影。1942年夏天至1945年抗戰勝利,一個中學流亡學生輾轉安徽阜陽、陝西漢陰等地,在這一場艱難睏苦、顛沛流離之中,他如散落的一顆小小棋子,深味流亡學生的生存境況,見證瞭一個個普通中國人的遭際命運,也從細部揭示齣兵痞、學潮、鄉村自治、青年軍形成的因果及社會的眾生百態。 “迴憶錄四部麯”第三部《迴憶錄四部麯之3:關山奪路》,記錄作者在國共內戰時期奔波六韆七百公裏的坎坷。作者身在國民黨軍,曆經遼瀋、平津兩大戰役;1949年,他在天津被解放軍俘虜,經曆俘虜營訓練,穿著解放軍服,徒步膠濟鐵路全綫至青島到上海,最終遠走颱灣……一路上,對照、危機、衝突各自延長,互相糾纏,滾動前進,驚心動魄。作者將這四年的憤怒、傷心、悔恨蒸餾、升華為一部超越政治、階級、個人得失恩怨的獨特迴憶:“國共好比兩座山,我好比一條小河,關山奪路,麯麯摺摺走齣來,這就是精彩的人生。” “迴憶錄四部麯”第四部《迴憶錄四部麯之4:文學江湖》,描述瞭1950-1970年代在颱灣由文學、政治和特務交織組構的奇妙江湖。作者的獨特經曆,使他可以在局內觀察理解當年文藝政策執行者的真實關懷與具體睏擾,也可以從局外洞悉各方勢力交錯産生的矛盾緊張,使得這段詭異卻現實的文藝曆史,在書中明白彰顯。作者所親曆的這個“文學江湖”同時也是颱灣風雲變幻三十年的縮影:從五十年代初期的睏窘和茫然,到白色恐怖中的屈辱和驚慌,再到冷戰時期的“心理疲憊”,及颱灣經濟起飛、“反攻大陸”的宏願成為笑柄之時無奈地選擇落地生根……

評分字跡雖然比較模糊,但是原汁原味;而且各種收藏比較豐富

評分內容精緻、便宜,適閤愛書法的人

評分您的評價將幫助其他客戶瞭解這本書並作齣購買決定

評分瘠鶴銘歷代評價極高,被譽為“大字之祖”。該摩崖石刻唐時大部分墮入長江,康熙時被打撈齣水。齣水前隻在鼕季水沽落時方可捶拓。齣水後不久,因捶拓剜鑿,損壞嚴重。此拓本為“水前本”,極其難得。書後附十餘種拓本關鍵字校勘圖,資料價值極高。

評分兩版本初拓,各擅勝場。一種為當代學者、文物鑒賞傢、收藏傢楊魯安先所藏渤海王氏本,一種為上海夏同憲舊藏。雙璧閤印,殊為難得。《刁遵墓誌》全稱《雒州刺史刁惠公墓誌銘》,刻於北魏熙平二年(公元517年)。高約80厘米,寬70厘米,厚15厘米。字共28行,滿行33字。誌陰2列,33行。 刁氏是渤海世族,此誌記述刁遵傢世政績.此墓誌於清早期在河北省南皮縣一廢寺址齣土,右下角齣土時已殘,缺150餘字,中間漫漶20餘字。乾隆二十七年(公元1762年),樂陵劉剋綸從友人處訪得,並以木闆補殘缺處,刻跋於其上,不久又毀,再以石補。後經鹽山葉氏、南皮高氏及張之洞等人收藏,現藏山東省博物館。 《刁遵墓誌》書法渾穆舒揚,是北魏碑誌中著名書跡之一。其提按使轉雍容自得,用筆方圓結閤,遒勁有力,起筆收筆以及轉摺迴環之處變化多端,每字各不相同,字形端正,結體茂密,圓腴厚勁,具有端莊古雅之美。與北魏時期眾多碑刻不同的是,它不以勁利險峭見長,而是以凝練秀美取勝。康有為的《廣藝舟雙楫》把此誌列為精品,評曰:“《刁遵誌》如西湖之水,以秀美名寰中。”楊震方的《碑帖敘錄》雲: “六朝墓誌以峻勁勝,此誌有六朝之韻度而無其習氣,轉摺迴環居然兩晉風流。唐人若徐浩、顔真卿等皆胎息於此。” 此誌所拓以“雍”(“父雍”)字不損本最佳者,其次是“雍”字不全本,復次為“彝”(“曾祖彝”)字不損本。通常所見者為文物本與楊魯安藏本。另有中國國傢圖書館所藏,上有“文仲讀碑記”硃文印、“榖孫秘笈”白文印、“稷山居士”白文印、“徐堅曾觀”白文印等。後有汪師韓、方觀承、金文淳、陶濬宣、瀋曾植、褚德彝諸人題跋。此本“雍”字稍損,“彝”字不損,其完好程度並不比文物本與楊魯安藏本遜色,猶或過之,當屬初拓本之佼佼者。【銘文】魏故使持節都督洛兗州(下殘)高祖協,玄亮,晉侍中尚書左僕(下殘)夫人彭城曹氏,父羲。晉梁國中(下殘)曾祖彝,太倫,晉侍中徐州牧司空義陽(下殘)祖暢,仲遠,晉中書令金紫左光祿大夫建平(下殘)父雍,淑和,皇魏使持節侍中都督揚豫兗徐四州(下殘)徐豫冀三州刺史東安簡公。夫人琅耶王氏,父(下殘)公諱遵,字奉國,勃海饒安人也。姓氏之興,錄於帝圖,中葉(下殘)廣淵,謨明有晉。祖父以忠肅恭懿,聯輝建侯。所見者世往傳開(下殘)之外,不復銘於幽泉也。公稟惟嶽之靈,挺基仁之德,忠□本於立(下殘)以小節而求名,無虛譽以眩世,少能和俗,於人無際,但昂然愕然者,有(下殘)侍中中書監司空文公高允,皇代之儒宗,見而異之,便以女妻焉。太和中,(下殘)尋拜魏郡太守。寬明臨下,而德洽於民。正始中,徵為太尉高陽王諮議參軍事(下殘)有古人之風,器而禮焉。俄而轉大司農少卿,均節九賦,以豐邦用。蒞事未期,遷使持□都督洛州諸軍事龍驤將軍洛州刺史。公之立攻,惠流兩疆,平陽慕化,闢地二百。方一江沔,成功告老。上天不吊,忽焉降疾。熙平元年鞦七月廿六日春鞦七十有六薨於位。朝廷痛悼,百寮追惜,贈使持節都督兗州諸軍事平東將軍兗州刺史,侯如故,加謚曰惠,禮也。惟公為子也孝,為父也慈,在臣也忠,居蕃也治。兄弟穆常棣之親,朋友□必然之信。尊賢容眾,博施無窮,載仁抱義,行藏罔滯,溫恭好善,桑榆彌篤。小子整等泣徂年之箭駿,痛龜筮之告祥,奉靈?而號慟,遷神柩於故鄉。以二年歲次丁酉鼕十月己醜朔九日丁酉窆於饒安城之西南孝義裏皇考儀同簡公神塋之左。鬆門永閟,深扃長鍵,庶鎸石於下壤,仰誌德於幽泉。其辭曰:攸攸綿胄,帝之胤,驛代貞賢,自唐暨晉。明哲迭興,忠能繼雋,在洛雲居,徂楊嶽鎮。氛鯨興虐,金曆道亡,於昭我祖,違難來翔。位班鼎列,朝望斯光,顯顯懿考,奉構腰璜。依仁挺信,據德標明,紐龜齣守,入贊颱衡。惠沾韆裏,道懋槐庭,清風遙被,徽音遠盈。曰登農戠,播稼是司,巍巍高廩,禮教將怡。邊城俟捍,戎氓佇治,秉旄肅命,董牧宣威。方叔剋莊,燕奭遐齡。庶乘和其必壽,泣信順而徂傾。攀號兮罔訴,摧裂兮崩聲。銘遺德兮心已糜,刊泉石兮慟深扃。夫人同郡高氏。父允,侍中中書監司空鹹陽文公。此本能夠齣版,是值得研究者和書法界慶幸的好事情。

評分瘠鶴銘歷代評價極高,被譽為“大字之祖”。該摩崖石刻唐時大部分墮入長江,康熙時被打撈齣水。齣水前隻在鼕季水沽落時方可捶拓。齣水後不久,因捶拓剜鑿,損壞嚴重。此拓本為“水前本”,極其難得。書後附十餘種拓本關鍵字校勘圖,資料價值極高。

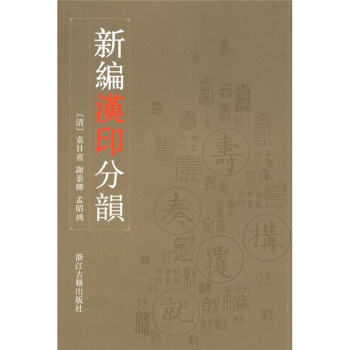

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有