具体描述

用户评价

从旁观者的角度来看,这本书的选题角度非常精准,它似乎避开了那些已经被翻烂了的、最表层的“摇滚复古”或者“嬉皮风格”,而是将目光投向了更深层次的、更结构化的男装基石——我想,它可能深入挖掘了战后定制西装的黄金时代,或者更早期的爱德华七世时代的制服美学。这种对“经典”的重新定义,是极其考验编辑和作者功力的。我非常好奇,在“男装经典2”这个副标题下,它如何巧妙地衔接或者区别于第一部?是按照年代划分,还是按照特定单品(比如大衣、马甲、裤装)进行系统梳理?这种系统性架构,对于想要建立自己设计知识体系的年轻设计师来说,简直就是一座宝库。我期待它能提供一些关于面料稀有性、辅料选择的独到见解,而不是停留在表面的款式模仿上。

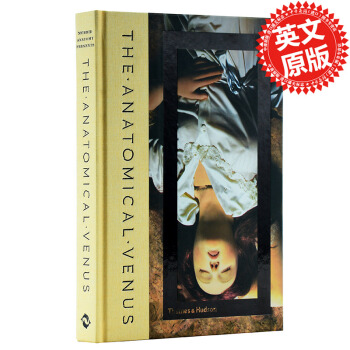

评分这本书的封面设计简直是视觉的享受,那种深沉的墨绿色配上烫金的字体,立刻就给人一种厚重且专业的历史感。我一拿到手,就忍不住想立刻翻开它,感受那种时间沉淀下来的美学。虽然我还没深入研究到里面的具体设计图稿和技术细节,但光是目录的编排和引言的措辞,就能感觉到作者对男装历史的敬畏和深刻理解。它不像那种快时尚的杂志,更像是一本需要慢慢品味的艺术画册,每一页都像是精心策划的博物馆陈列。我尤其欣赏它在版式上的留白处理,让那些经典款式的照片和手绘图有足够的空间呼吸,而不是被密密麻麻的文字塞满。这种设计哲学本身就在向我们传达一个信息:真正的经典,需要被郑重对待。我期待着在接下来的阅读中,能从中汲取到那种跨越时代的风格精髓,不仅仅是学习“怎么做”,更是理解“为什么这么做”的深层逻辑。

评分这本书的装帧质量堪称一绝,纸张的选择非常讲究,那种微磨砂的触感拿在手里,完全不像市面上那些轻飘飘的快消品。我个人对于服装设计书籍的评判标准之一,就是看它是否经得起时间的考验,这本《复古陈列室》显然是按照“传家宝”的标准来制作的。光是翻阅那些早期西装廓形或者面料纹理的示意图时,那种清晰度和色彩的还原度就足以让人赞叹。我猜想,里面收录的那些早期裁缝的手稿和图纸,一定经过了极其精细的数字化处理,才能达到如此高的清晰度。对于一个痴迷于历史细节的爱好者来说,这本书的物理质感就已经值回票价了。我甚至想,如果能有一本配套的专门介绍这些老式衬衫领型演变的册子就更完美了,不过单凭这本厚实的体量,想必内容已经足够详尽了。

评分这本书的封面给我一种强烈的、无声的叙事感。那陈列室的概念,让我联想到一个安静、光线柔和的私人收藏空间,里面陈列的每一件衣服都拥有自己的故事和生命。我推测,这本书的内容排版一定非常注重“情境化”。它可能不是简单地罗列“款式A”、“款式B”,而是会通过老照片、历史文献的碎片化引用,来构建出这些服装在特定历史时期是如何被穿着、被塑造的。比如,一件三件套西装的设计演变,可能不仅会展示版型变化,还会配上当时社会名流穿着的场景,这样才能真正理解服装的“语境”。如果这本书能做到这一点,那它就超越了一本单纯的设计参考书,而成为了一部关于男性身份认同和时代精神的视觉史诗。

评分我最看重这种专业书籍的“信息密度”和“可操作性”。虽然我对历史很感兴趣,但归根结底,它是一本服装设计类的书籍。我希望它在展示那些令人惊叹的复古美学的同时,也能提供现代制版师可以理解和转译的语言。我猜测,里面一定会有大量关于肩部构造、驳头宽度、口袋位置等技术细节的图解说明。如果它能用清晰的图示对比不同年代的“高腰线”与“低腰线”对人体比例的影响,或者展示某种特定时期领口垫肩的内部支撑结构,那对提升我自身的实操能力将有莫大的帮助。这种既有学术深度,又能指导实践的平衡,才是真正顶尖设计书籍的标志。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有