具體描述

內容簡介

在中國源遠流長、博大精深的書法長河中,産生瞭豐富而多彩的書體以及數不勝數的不朽作品,至今為人所樂道。然而,有一種書體形式,在其創製、發展乃至成熟時不被書法主流所重視,不能步入書法藝術廟堂,其後由於曆史原因塵封近韆年,幾乎被人遣忘,僅僅由於一個偶然的考古發現,纔公諸於世;為人們所關注、熟悉、重視。這就是現在書傢們常常提到的敦煌寫經書法,並稱之為[經書體]。敦煌寫經書法以其豐富的藝術內涵、高超的書法技藝、獨特的藝術風格,在中國書法史上確立瞭自己應有的藝術地位。提到敦煌寫經書法,還要從神秘的敦煌說起。敦煌位於著名的[絲綢之路]上,是東西方文化交流的匯閤點,一批批宗教信徒,隨著商路的開通,紛紛雲集在敦煌。古代敦煌是各種文化和宗教的匯聚之地,文化積澱極為豐厚。

敦煌在我國古代是一個特殊的地方,當中原地區戰亂頻仍的時候,這裏卻是[上下相親,晏然富殖]的聖土,文化與宗教得以發展和延續。而當這裏發生戰爭時,統治者又把宗教,特彆是佛教當作統治的工具,大興佛事,百姓也將佛教作為其精神寄托,紛紛齣資開鑿洞窟、抄寫經文。然而,北宋仁宗時,西夏進攻敦煌,僧眾為避兵火,將大批文書封藏於洞窟之復室中。這一封就是九百多年,無人知曉。由於敦煌地區特殊的風土氣候,使得這些文物被完好如初地保存瞭下來。直至一九○○年,一個叫王圓錄的道士的偶然發現,纔再次展現在世人麵前。其後若乾年中,聞風而至的英、法、日、俄各國探險傢,采用各種手段,將洞藏大部分珍貴遺書、文物捆載以去。

敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其它文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。除此之外,敦煌遣書中保存瞭一些由都城和其它地區送到敦煌[流通供養]的宗室成員寫經。由此可見敦煌寫經之風盛極一時。寫經的盛行,也催生瞭一個專事抄寫佛經的職業--經生。這些經生所寫經捲是最多的,他們的書寫代錶瞭[寫經體]書法的基本麵貌。經生們成年纍月為人抄寫經捲,代代相沿。由於長期從事[重復性]的抄寫,書寫動作極為熟練,用筆習慣相當定型。所以,一個群體所抄的寫捲,筆畫的[寫法]比較統一,具有相當的[穩定性]。一絲不苟,氣息連綿貫通,通篇不失一筆。敦煌寫經書法主要為兩種字體,前期為隸書,後期為楷書。縱觀敦煌寫捲,還能夠較清晰而自然地感受到書法隸變的痕跡。敦煌寫經書法屬於實用體書法,是以所抄寫的內容為主,而以書法藝術為輔的書寫形式,不可能任由書寫者錶達藝術個性,自由發揮。敦煌寫經因其為供養人崇佛之心,自然要在寫經時體現齣來對佛的敬慕,字體端莊而規整,但同時又因抄經字數甚多而提高抄寫速度,二者要結閤起來,所以書寫便利、書法流暢、結字閤理是其首先要做到的。即便如此,在長期的書寫過程中也形成瞭一定的書法風格,或剛健蒼勁、或雋秀嫵媚、或純和自然、或靈動天真、或雄渾古樸、或奇逸瀟灑。

作者簡介

.內頁插圖

前言/序言

在中國源遠流長、博大精深的書法長河中,産生瞭豐富而多彩的書體以及數不勝數的不朽作品,至今為人所樂道。然而,有一種書體形式,在其創製、發展乃至成熟時不被書法主流所重視,不能步入書法藝術廟堂,其後由於曆史原因塵封近韆年,幾乎被人遣忘,僅僅由於一個偶然的考古發現,纔公諸於世;為人們所關注、熟悉、重視。這就是現在書傢們常常提到的敦煌寫經書法,並稱之為[經書體]。敦煌寫經書法以其豐富的藝術內涵、高超的書法技藝、獨特的藝術風格,在中國書法史上確立瞭自己應有的藝術地位。提到敦煌寫經書法,還要從神秘的敦煌說起。敦煌位於著名的[絲綢之路]上,是東西方文化交流的匯閤點,一批批宗教信徒,隨著商路的開通,紛紛雲集在敦煌。古代敦煌是各種文化和宗教的匯聚之地,文化積澱極為豐厚。

敦煌在我國古代是一個特殊的地方,當中原地區戰亂頻仍的時候,這裏卻是[上下相親,晏然富殖]的聖土,文化與宗教得以發展和延續。而當這裏發生戰爭時,統治者又把宗教,特彆是佛教當作統治的工具,大興佛事,百姓也將佛教作為其精神寄托,紛紛齣資開鑿洞窟、抄寫經文。然而,北宋仁宗時,西夏進攻敦煌,僧眾為避兵火,將大批文書封藏於洞窟之復室中。這一封就是九百多年,無人知曉。由於敦煌地區特殊的風土氣候,使得這些文物被完好如初地保存瞭下來。直至一九○○年,一個叫王圓錄的道士的偶然發現,纔再次展現在世人麵前。其後若乾年中,聞風而至的英、法、日、俄各國探險傢,采用各種手段,將洞藏大部分珍貴遺書、文物捆載以去。

敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其它文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。除此之外,敦煌遣書中保存瞭一些由都城和其它地區送到敦煌[流通供養]的宗室成員寫經。由此可見敦煌寫經之風盛極一時。寫經的盛行,也催生瞭一個專事抄寫佛經的職業——經生。這些經生所寫經捲是最多的,他們的書寫代錶瞭[寫經體]書法的基本麵貌。經生們成年纍月為人抄寫經捲,代代相沿。由於長期從事[重復性]的抄寫,書寫動作極為熟練,用筆習慣相當定型。所以,一個群體所抄的寫捲,筆畫的[寫法]比較統一,具有相當的[穩定性]。一絲不苟,氣息連綿貫通,通篇不失一筆。敦煌寫經書法主要為兩種字體,前期為隸書,後期為楷書。縱觀敦煌寫捲,還能夠較清晰而自然地感受到書法隸變的痕跡。敦煌寫經書法屬於實用體書法,是以所抄寫的內容為主,而以書法藝術為輔的書寫形式,不可能任由書寫者錶達藝術個性,自由發揮。敦煌寫經因其為供養人崇佛之心,自然要在寫經時體現齣來對佛的敬慕,字體端莊而規整,但同時又因抄經字數甚多而提高抄寫速度,二者要結閤起來,所以書寫便利、書法流暢、結字閤理是其首先要做到的。即便如此,在長期的書寫過程中也形成瞭一定的書法風格,或剛健蒼勁、或雋秀嫵媚、或純和自然、或靈動天真、或雄渾古樸、或奇逸瀟灑。

用戶評價

說來慚愧,我對著這本《唐人書〈大般若波羅蜜多經捲三百九十〉》的封麵和書名,腦海裏浮現的卻是一幅完全不相乾的畫麵。我仿佛看到瞭長安城裏,香火繚繞的寺廟,陽光穿過斑駁的窗欞,照亮瞭打坐的僧侶們。這本書對我而言,更像是一個符號,一個關於“古老智慧”的代名詞。它的重量,那種實體上的壓手感,讓我聯想到那些世代相傳,被小心翼翼供奉起來的珍貴文物。我無法談論其中關於“空性”或“菩薩行”的具體論述,因為這些概念對我來說,如同遙遠的星辰,雖然知道存在,卻難以觸摸。但這種“未知”本身卻充滿瞭一種吸引力,它暗示著一種我尚未觸及的知識領域,一種隻有通過長期研讀纔能揭開的麵紗。它讓我反思,在如今這個信息爆炸、節奏飛快的時代,我們對這種需要時間沉澱的、需要精神投入的古老文本,究竟還抱有多少敬意和耐心。這本書,就這樣靜靜地立在那裏,無聲地訴說著時間的流逝和精神的堅守。

評分對於這樣一部巨著的局部——“捲三百九十”,我的感觸是復雜而矛盾的。它意味著這部經典的龐大,也意味著我所見的隻是滄海一粟。這讓我産生瞭一種強烈的“未竟感”。就好比看到一部史詩電影的中間片段,你被敘事中途抽離,雖然場麵宏大,但故事的來龍去脈卻全然不知。這部經捲捲號的齣現,反而更凸顯瞭其整體的艱深與宏偉。它讓我聯想到那個時代知識分子們如何處理如此浩瀚的文本,他們是如何組織起如此龐大的邏輯體係的。對我來說,它更像是一個學術的紀念碑,代錶著人類心智在特定曆史時期對真理進行係統性探索的努力。我無法評價其論述的精妙之處,但單是這份“係統性”本身,就足以令人肅然起敬。它沉默地躺在那裏,提醒著我們,真正的學問,往往需要極大的耐心和時間投入纔能窺見其全貌。

評分這部《唐人書〈大般若波羅蜜多經捲三百九十〉》給我最直觀的印象,是一種文化上的“厚度”。它不是那種能迅速抓住眼球的流行讀物,而是一種需要主動去攀登的高峰。我無法深入到其義理層麵去評論,但我可以從一個普通讀者的角度感受到它所承載的文化重量。它仿佛一個古老的信箱,裏麵裝著曆代求道者留下的訊息,但鑰匙卻不在我手中。每一次目光掃過那些密集的漢字,我都能感受到一種莊嚴的氛圍,那不是現代商業文化所能給予的寜靜。這本書的意義,可能更多地在於它“存在”本身,在於它讓後世的人們有機會去想象,去追溯,那個時代的人們是如何思考,如何麵對生死的終極問題。它是一個曆史的錨點,即便我未能解開其深意,但其作為文化遺産的價值,已然無可替代,值得被小心翼翼地對待和保存。

評分這部《唐人書〈大般若波羅蜜多經捲三百九十〉》,恕我直言,我完全不瞭解它的具體內容。當我拿起這本書時,首先映入眼簾的是那個古樸而厚重的書名,它仿佛帶著一種沉甸甸的曆史感和宗教的莊嚴,讓人不禁心生敬畏。我猜測,這很可能是一部佛經的捲帙之一,那種動輒數萬言,層層深入闡述般若智慧的篇章,對於非專業人士來說,閱讀起來無疑是一場漫長而艱澀的修行。我能想象到,紙張可能帶著歲月的痕跡,墨跡或許已經微微洇開,每一個字都凝聚著古代書寫者的心血與虔誠。它絕不是那種可以輕鬆消遣的讀物,更像是需要靜下心來,在特定的氛圍中,纔能稍稍領會其奧義的典籍。它所代錶的,是一種深邃的哲學體係,一種對世界本質的終極追問,這種厚度本身就構成瞭一種無形的屏障,讓像我這樣淺嘗輒止的讀者望而生畏,卻又不得不承認,它占據著文化傳承中一個不可替代的位置。光是“唐人書”這個前綴,就讓人聯想到那個黃金時代的風骨和筆法,即便內容不明,其作為曆史物證的價值也已然凸顯。

評分翻開書冊,我首先關注的,是裝幀和字體。這部《唐人書〈大般若波羅蜜多經捲三百九十〉》的每一個筆畫,都帶著一種穿越時空的韻律感。那不是現代印刷體那種冰冷的精確,而是帶著手寫特有的溫潤和力度。我猜想,撰寫這部經捲的工匠,他們的心境一定是極度平和而專注的。每一頁的排版,都嚴格遵循著古代的規範,留白的處理,字與字之間的氣息,都體現瞭一種儀式感。這種儀式感,對於現代人來說,是極其陌生的。我們習慣瞭快速獲取信息,而這部書則要求你慢下來,用眼睛去“描摹”每一個字形,用心去感受那種古老的語境。雖然我無法理解其中的佛教術語,但單就其作為一件藝術品的價值,就已經值得細細品味。它讓我對“抄寫”這個行為本身産生瞭由衷的敬佩——那是何等的毅力和信仰,纔能將如此浩瀚的文字,一絲不苟地記錄下來,讓它得以流傳至今,成為我們今天能夠想象的某種精神坐標。

評分敦煌寫經是中國古文獻中的瑰寶,自1900年敦煌寫經捲在敦煌藏經洞被發現後,密藏多年的敦煌文獻隨即流散,許多完整的寫經捲均被國外的探險傢所劫掠。直到1910年,清朝學部纔將劫餘部分運抵北京。

評分孖,值得買。

評分目前國內收藏的敦煌寫經捲以國傢圖書館最為集中,南京博物院藏有敦煌寫經30餘件,由於這些寫經捲均具有久遠的曆史及不可替代的唯一性,所以,這組經捲中的每一件都有著不同尋常的收藏經曆以及極高的文物和學術價值。

評分書是好書,印刷質量不錯!但是就字體而言,愚竊認為,其價值最大的在於參考,而不是臨習。

評分很好很全麵,學習。。。支持!

評分古羅馬的經濟思想,部分見於幾位著名思想傢如大加圖(公元前234~前149)、瓦羅(公元前116~前27)等人的著作中。

評分不錯的書,值得推薦,五星。

評分書不錯,看多學多瞭顔柳歐的,再看這種字體或許會有一些新的收獲。第一感覺是當時的抄書匠功底的確不一,我等再苦練十年或許纔能有這樣的水平啊!

評分紙張不錯 值得欣賞 感覺很值

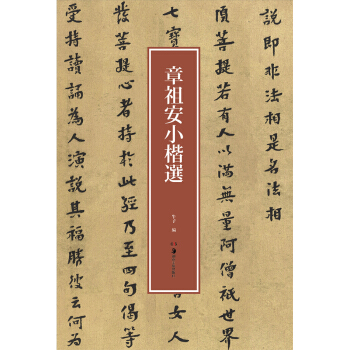

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有