具体描述

编辑推荐

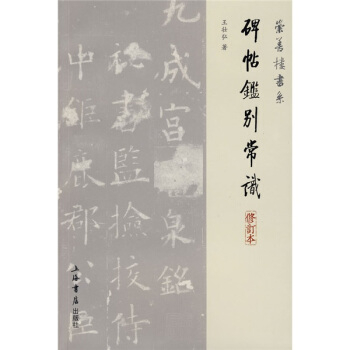

《碑帖鉴别常识(修订本)》为了帮助读者甄别影印墨迹字帖之优劣,篇末附有“影印本历代墨迹真伪表(明以前)”以供参考。为帮助读者了解碑帖知识,又附“百种著名碑刻简表”及“汉魏六朝墓志简表”。内容简介

碑帖二字含义极广,本篇所谓的碑帖仅指历代石刻文字,以及专为传学书法而摹刻的法帖。故凡甲骨、金文、砖瓦、玺印上的文字以及简、牍、帛、绢、纸缣上的手迹皆非本书范围。本篇既名《碑帖鉴别常识》,当以介绍碑帖版本知识为主,文字考释一概从略。

本篇为一知识性的书籍,读者欲广泛深究,拙著另有《增补校碑随笔》、《六朝墓志检要》、《崇善楼笔记》、《帖学举要》等可供参考,本篇因篇幅所限未能列入。

为了帮助读者甄别影印墨迹字帖之优劣,篇末附有“影印本历代墨迹真伪表(明以前)”以供参考。为帮助读者了解碑帖知识,又附“百种著名碑刻简表”及“汉魏六朝墓志简表”。

作者简介

王壮弘,1931年10月生于上海。原籍浙江慈溪。1956年始,先后在上海古籍书店、朵云轩等国家文物单位担任征集文物的工作,经手金石碑帖书画数十万件,曾为各地博物馆所藏碑刻作全面的文物等级分类。后任职于上海书画出版社,1987年眷出国讲学,1989年定居香港。

先后为中国书法家协会学术委员,上海书画出版社副编审,中国管理科学研究院思想科学研究所易学源学室主任,美国国际武术联盟总会最高名誉主席,美国加州国际武术医科大学博士教授。

编著有《增补校碑随笔》、《六朝墓志检要》、《帖学举要》、《崇善楼笔记》、《碑帖鉴别常识》、《艺林杂谈》等,参与编纂《中国书法大辞典》、《美术辞典》、《中国书法篆刻大辞典》等大型辞书,编纂《中国历代书法墨迹大观》、《历代法书萃荚》及“书法自学丛帖”百余种。撰写大量学术文章。

内页插图

目录

碑帖概论碑帖含义的引申和范围

碑的起源

冢墓之碑与祠庙之碑

刻帖的开始

碑与帖的区分

书丹上石

摹勒上石

镌刻

石刻之损佚

重刻、翻刻、伪刻

摹搨、椎拓、影印

碑帖的功用和鉴别

石刻文字概论

历代石刻文字

三代古刻

秦刻石

西汉刻石

东汉石刻

魏晋石刻

南北朝石刻

隋、唐石刻

宋、元、明、清石刻

宋、元、明、清刻帖

拓本

拓本的种类和开始时代

唐拓

宋拓

明拓

清拓

孤本

珍本

题记、收藏

装潢

校勘与著录

拓本的鉴别和辨伪

鉴别方法和次序

拓本的价格

碑帖鉴别举例

不可轻信妄听一则

注意石花石痕一则

观碑欲细一则

查考欲详一则

同一石而肥瘦迥殊一则

影印本及旧纸新拓充作旧本二则

校碑(对校)一则

校碑(联校)一则

善本记录二则(其一)

善本记录二则(其二)

影印本历代墨迹真伪表(明以前)

汉至南唐墨迹真伪表

宋元明伪迹表

百种著名碑刻简表

汉·魏·六朝墓志简表

前言/序言

用户评价

我必须承认,这本书的叙述方式有一种独特的、近乎学术论文的严谨性,但它又巧妙地穿插了许多鲜活的案例,使得整个阅读过程不至于枯燥。它不是那种“一看就懂、一学就会”的速成读物,更像是那位经验丰富、学识渊博的前辈,坐在你面前,慢条斯理地为你拆解每一个细微的“门道”。比如,对于唐代楷书的不同流派,如欧阳询的险绝、虞世南的温润,以及褚遂良的秀逸,作者用的对比手法极其精妙。他会列举出具体笔画的细微差别——“同样是横画的收笔,欧体的坚挺如折铁,虞体的内敛含蓄,其间差别,仅在毫厘之间,却能决定一帖的‘性情’。”这种对细节的极致关注,让我对如何用肉眼去捕捉那些肉眼难以察觉的“神韵”有了全新的认识。它教会我的不是如何简单地判断真伪,而是如何更深层次地去“品鉴”书法家在创作瞬间所注入的生命力与时代烙印。

评分对于一个痴迷于古代法帖的爱好者来说,这本书如同打开了一扇通往宝库的大门,但这个宝库里堆满了需要耐心整理的珍宝。我个人认为,它的最大价值在于提供了极其系统化的思维框架,而不是提供一堆现成的结论。它强迫你去质疑,去推敲,去建立自己的判断体系。比如,在讨论那些著名的“疑伪”作品时,作者并没有直接盖棺定论,而是列举了支持“真”和支持“伪”的双方论据,并细致分析了这些论据的合理性与局限性。这种辩证的、开放的态度,极大地拓宽了我的学术视野。它让我明白,在金石学和碑帖研究中,绝对的“真”与“伪”往往是复杂的、多层次的,很多时候,我们需要接受一种“模糊的确定性”。这种对研究过程的坦诚展示,远比生硬的结论更具启发性。

评分这本书的行文风格有一种独特的“温度”,它不是那种冷冰冰的文物图录,更像是老一辈学者对后辈的谆谆教诲。虽然书中涉及了不少专业术语,但作者在引入这些术语时,总会用非常生动形象的比喻来解释其内涵,使得即便是初学者也能大致把握其脉络。我印象最深的是它对“意临”与“描摹”之间区别的阐述,它将书法创作的层次比作武术的境界,从模仿招式(描摹),到理解招式背后的原理(意临),再到自成一家的境界。这种将抽象的艺术理论转化为具象生活经验的表达方式,极大地降低了学习门槛,让“鉴别”这项看似高深的技能,变得亲切可感。总而言之,这是一部集学术性、艺术性和人文关怀于一体的力作,读完后感觉自己的书法“眼光”得到了质的提升。

评分说实话,这本书的装帧和排版给我留下了深刻的印象,它散发着一种老派文人的气息。纸张的质感、插图的清晰度,都体现了出版方对碑帖研究的尊重。然而,更让我感到惊喜的是,它在探讨碑帖流传和收藏历史方面所花费的篇幅。这部分内容远远超出了普通书法鉴赏书籍的范畴。作者像一个侦探一样,追踪着某一张重要拓本的“身世”——它曾经被哪些名家收藏过?在流传过程中,是否经历过重大的修复或拓印的更替?这些历史的褶皱,本身就构成了鉴别的重要依据。我特别喜欢其中关于“宋拓”与“明拓”差异的论述,它不仅仅是技术层面的拓印差异,更包含了不同历史时期人们对原作理解和处理方式的演变。这种跨学科的视角,让这本书的厚度大大增加,不再仅仅局限于笔画的分析,而是将其置于宏大的文化传播史中去审视。

评分这本书,坦白说,我本来是冲着“鉴别”这两个字去的,以为能学到一些硬核的辨伪技巧。结果呢,读完之后感觉更像是进行了一次中国书法史的深度漫游,而不是什么武林秘籍。作者的笔触非常细腻,尤其是在描述不同时期碑刻的风格演变时,简直像在给我们描绘一幅流动的历史画卷。比如,讲到汉碑的雄浑古朴,他没有简单地罗列特征,而是通过对刀法、结构间架的深入剖析,让我仿佛能“听见”金石之声。再比如,对魏晋风度在墓志铭上的体现,那种超然物外又带着人间烟火气的气韵,他把握得非常到位。我发现,真正的高手鉴别,绝非仅仅看墨迹或拓本的表层差异,而是要理解其背后的时代精神和书写者的心境。这本书让我意识到,要真正“鉴别”碑帖,首先得深入地“欣赏”和“理解”它们,否则一切技法都成了空中楼阁。它更像是一本引人入胜的艺术史导论,而不是一本冰冷的工具书。对于初学者来说,它可能需要一定的耐心去消化那些历史背景的铺陈,但一旦沉浸其中,那种知识带来的满足感是无与伦比的。

评分书很好,经典作品。装帧和印刷也都不错

评分早在五十多年前,王壮弘先生便开始在国家文物单位担任征集文物工作。由于他见多识广,鉴别力强、记录详细、交友广阔,一时名流如徐森玉、吴湖帆、沈尹默、容庚、谢稚柳、钱镜塘、唐云、傅雷、徐行可、周煦良、潘景郑、顾廷龙、刘海粟等皆与之友善。此外还有各地碑帖同行如胡介梅、马宝山、张彦生等,亦是皆有交情。一时间众多名家欲收藏碑帖者多请王壮弘先生代为掌眼。至上世纪八十年代初《增补校碑随笔》一书出版,更是名声大振,远播海外,日本名家如今井凌雪等皆专程撰文推荐此书,此书在日本及我国台湾等地均有翻印本。当时便有人称王壮弘先生为近百年来碑帖鉴定之集大成者。

评分一九五六年始,先后在上海古籍书店、朵云轩等国家文物单位担任征集文物的工作,经手金石碑帖书画数十万件,曾为各地博物馆所藏碑刻作全面的文物等级分类。后任职于上海书画出版社,一九八七年眷出国讲学,一九八九年定居香港。

评分活动时候入手的,价廉物美

评分教育智慧求妙点.从知识到能力,从情感到智慧,教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

评分邢炳疏:“若文章博学,则有子游、子夏二人也。”亦指教贵族子弟的学科。《宋书·雷次宗传》:“上留心艺术,使丹阳尹何尚之立玄学,太子率更令何承天立史学,司徒参军谢元立文学。”

评分碑帖鉴别常识(修订本),长知识

评分好

评分此书是碑帖入门经典,后来许多书都是抄袭此书,书中很多图版,印制也清晰。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有