具体描述

内容简介

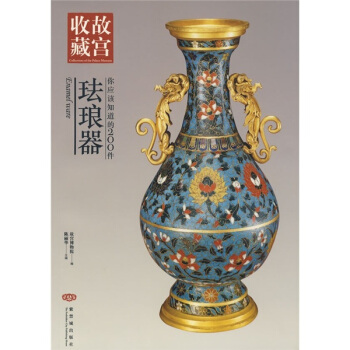

北京故宫博物馆收藏的元、明、清三代有花、釉里红瓷器多系官窑御器,其质量之高,数量之多,均居全国首位。本次出版《故宫博物院藏文物珍品大系》选取青花、釉里红,包括少量青花釉里红及青花加彩瓷器,以时间为序,分编为三卷,上卷自元代至明代天顺朝;中卷自明代成化朝至崇祯朝;下卷为清代初年至清末。此三卷的出版,将首次全面介绍有关重要藏品。清代清花瓷在初期是继承明代的风格,并以此为基础,不断拓展新的技术领地。康(熙)、雍(正)、乾(隆)三朝将中国制瓷业推上了历史的高峰,这三朝亦为青花瓷生产的鼎盛时期。其时的青花瓷无论是造型还是釉色,都力求花样翻新,达到了极高的水平。在此之后,青花瓷的生产便逐渐走下坡路,随国力兴衰而沉浮,但仍保持着清代的风格。

内页插图

目录

总序文物目录

青花

青花锦鸡牡丹图盖罐

青花云龙纹筒觚

青花加官图盘

青花群仙仰寿图盘

青花万寿字尊

青花海水云龙纹瓶

青花山水人物图瓶

青花山水人物图瓶

青花园景仕女图瓶

青花漩涡纹瓶

青花登瀛洲图棒槌瓶

青花红佛图棒追瓶

青花祝寿图棒槌瓶

青花山水人物图棒槌瓶

青花渔家乐图棒槌瓶

青花松鼠葡萄纹棒槌瓶

青花山水人物图方瓶

青花海水异兽图瓶

青花松鼠葡萄纹葫芦瓶

青花行乐图观音尊

……

釉里红

青花釉里红

青花加彩

黄釉青花导言——清代青花釉里红瓷器概述

图版

青花

釉里红

青花釉里红

青花加彩

黄釉青花

前言/序言

用户评价

这本书的结构布局,体现了作者极强的逻辑思维和对读者体验的尊重。它的递进关系处理得非常流畅,让人感觉像是在解一个精心设计的谜题。开篇部分,对两种主要装饰技法的历史渊源做出了清晰的梳理,如同奠定了坚实的地基。随后,笔锋一转,进入了对“釉下彩”与“釉上彩”交融艺术的探讨,这部分将两种技法在同一个画面中如何和谐共存,甚至互相成就的复杂性,阐释得极为清晰。尤其值得称赞的是,作者在全书的不同章节中,巧妙地穿插了一些“匠人轶事”和“民间传说”,这些小故事像是调剂的甜点,既缓解了学术论述可能带来的疲惫感,又间接地丰富了我们对那个时代社会生态的理解。读完合上书卷,我感觉自己不仅是多了一些关于瓷器的知识,更像是获得了一把钥匙,能够以一种更具敬畏和理解的眼光,去重新审视博物馆里的每一件文物。这绝非一本可以轻松翻阅的书,它需要你投入时间、专注和思考,但它给予的回报,是深远且令人满足的。

评分初捧此书,我本以为会是一场晦涩难懂的考古报告集合,谁知,它却是一部充满张力的年代史诗。那种叙事节奏的把控,简直是教科书级别的。作者对时间线的处理极其巧妙,他不会让你感到沉闷地线性推进,而是像一位高明的棋手,时而将叙事拉回宋代的简朴与内敛,时而又猛地切入清代康熙朝那辉煌盛世的繁复与奢华。这种对比的张力,极大地增强了作品的厚度。特别是后半部分,关于清末民初,传统制瓷业如何在新旧思想的夹缝中艰难求生的那几章,读来让人唏嘘不已。那种“旧式大师”面对新式机器和西方审美的无力感,被描摹得淋漓尽致。你甚至能感受到,在那一炉炉熄灭的窑火中,一代人的技艺和骄傲是如何被时代的洪流无情冲刷的。我甚至在某些段落中,读出了鲁迅笔下那种对民族文化在变革期阵痛的深刻关怀,只不过,这里的载体是那一抹蓝白相间的永恒之美。

评分这本《青花釉里红(下)》的阅读体验,简直就像是跟着一位技艺精湛的匠人,一步步走进了那个充满烟火气与历史厚重感的瓷器世界。作者的笔触细腻得让人心惊,对那些看似冰冷坚硬的陶瓷,却能赋予它们鲜活的生命力。我尤其欣赏他对不同时期釉料配方和烧制工艺的考据,那种钻研的劲头,绝非一般泛泛而谈的普及读物可比。比如,书中对明代永乐时期那抹标志性的“苏麻离青”的深入剖析,从矿石的来源地,到入窑前的炮制,再到火焰中色彩的微妙变化,描述得层层递进,让人仿佛能闻到那股混合着硫磺与草木灰的气味。更妙的是,作者没有陷入纯粹的技术讲解,而是将这些技术细节巧妙地融入到历史背景和人物命运之中。读到某一章,讲到工匠们为了达到皇帝要求的极致色彩,冒着生命危险在高温的窑口旁彻夜守候,那种对艺术的近乎偏执的追求,读来让人热血沸腾,深切体会到“国之重器”背后的汗水与心血。它不仅是关于青花和釉里红的知识手册,更是一部关于专注、传承与不朽手艺的颂歌。

评分这份关于“青花釉里红”的深度探索,其广博的涉猎范围,实在令人叹服。我原以为这是一本专注于中国景德镇的论著,但阅读过程中,我惊喜地发现作者将目光投向了更广阔的世界版图。他对伊斯兰金银器上几何纹饰如何反哺到元代青花装饰的分析,以及葡萄牙商船带来的新颜料如何影响了早期釉里红的色调,这些跨文化的交流描写,展现了极高的学术视野。这种不局限于本土的比较研究,让整本书的格局一下子打开了。它不再是封闭的技艺自述,而是关于全球贸易、文化碰撞如何塑造了陶瓷艺术的宏大叙事。每一次从景德镇的炉火旁抬起头,作者的笔锋就将你带到了里斯本的码头,或是撒马尔罕的集市。这种如同在不同时间、不同地域间自由穿梭的阅读体验,让人在知识的汲取之余,享受到了极大的智力乐趣。

评分这本书的文学性,着实令人惊喜。它摆脱了许多专业书籍的刻板和干巴巴,完全是用讲故事的方式,将晦涩的化学反应和物理变化,转化成了触手可及的画面感。比如,书中描绘“铜红”釉的烧制过程,简直就是一出充满戏剧性的舞台剧。铜离子在还原气氛下,如何从绿色瞬间转变成那令人心动的正红色,作者用了一连串的比喻,什么“岩浆初醒的血液”、“夕阳沉入海面的最后一抹骄傲”,非常具有画面冲击力。更让我佩服的是,作者似乎对每一件经典器物都有着深厚的感情,他点评一件器物的优劣时,不是简单地套用术语,而是融入了个人的审美判断和哲学思考。读到他谈及某件器皿的“残缺之美”,我甚至开始反思我们现代社会对“完美”的过度苛求。这本书提供了一种全新的视角,看待工艺品——它们不仅是物品,更是特定时代精神和工匠灵魂的凝结。

评分好书,值得大家阅读购买

评分内容很好,很喜欢,具有收藏价值

评分感觉还是很不错的,很喜欢。

评分和图片一样,快递员态度很好!

评分活动时候购入,内容挺好的

评分快递很快,东西很好,

评分一直想买这本,但前面错过了,后来就无货了。现在总算买到,遗憾已经1版3印了

评分印刷精美,内容丰富,值得收藏

评分内容很好,很喜欢,具有收藏价值

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![爱住风尚小屋:美式风格 [Fashion Home] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11255312/rBEhVFHQ8NgIAAAAAALifrXEay0AAAqNQMGJWIAAuKW490.jpg)

![想要如何装潢,自己告诉设计师 [スタイル別にわかる インテリアの基本] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11741785/55b87487Nfc7b493b.jpg)