具体描述

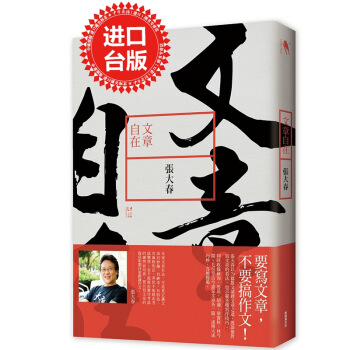

《文章自在》

中文書名:文章自在 作者:張大春

規格:14.8 x 21 cm 裝訂:平裝

頁數:約352頁 內文印刷:黑白

ISBN/EAN:9789865824587

建議分類:文學小說>華文創作>散文

內容簡介

本來文章有法,可是真正讓文章有妙趣、有神采、有特色、有風格的法,非但不能經由考試鑒別;也不能經由應付考試的練習而培養。要以寫文章的抱負和期許來鍛鍊作文──

要寫文章,不要搞作文!

張大春以79篇散文演繹文章之道,既談他對寫文章的看法,也示範各種寫作技巧。

同時收錄蘇洵、魯迅、胡適、梁實秋、林今開、毛尖等古今諸家文章各一篇,或博大或巧妙,各擅勝場。

文章是自主思想的訓練,若不是與一個人表達自我的熱情相終始,那麼,它在本質上是造作虛假的。

練習寫文章,是要培養一種隨身攜帶的能力,而非用後即丟的資格。

寫文章,好難──

好文章是從對於天地人事的體會中來;而體會,恰像是一個逛市集的人從自己口袋裏掏出來買東西的錢。累積好逛市集的資本,寫文章就不難。

我對文學沒興趣,何必學作文、寫文章──

作文當然不是文學,也不以訓練文學家為目的,但是作文並不排除文學。不僅如此,還與萬事萬物、各行各業、諸學諸術都有關。如果有一個又一個的題目,能夠勾動你去反芻你那不得已而然的生命,你會覺得那是中文系、作家、或者是作文專業老師才看得到、聽得到的事嗎?

作文都是八股文,很無聊──

自以為身處新時代進步社會的我們每每取喻「八股」二字以諷作文考試。殊不知眼前的考作文還遠不如舊日的考八股──因為八股講究的義法,還能引發、誘導並鍛鍊作文章的人操縱文氣,離合章句;條陳縷析,辨事知理。

考作文,唉──

面對惶惶不可終日的考生及家長,我總想說:如果把文章和作文根本看成兩件事,文章能作得,何愁作文不能取高分呢?以考試取人才是中國人沿襲了一千多年的老制度,以考試拚機會更是這老制度轉植增生的餘毒,既然不能迴避,只能戮力向前,而且非另闢蹊徑不可。

怎麼「另闢蹊徑」──

一般說來,真正的好文章不會是他人命題、你寫作而成就的。但凡是他人命題,就只好換一副思維,把自己的文章當作謎面,把他人的題目當作謎底。你周折兜轉,就是不說破那題目的字面,可是文章寫完,人們就猜得出、也明白了題目。

如何加強寫文章的能力──

戒掉廢話,乾淨俐落地說話。

打消我們日常口語中毫無意義的口頭禪,有如清理思考的蕪蔓,掌握感受的本質,這種工作不需要花錢補習、買講義、背誦範文和修辭條例,它原本就是我們自有自成的能力。

作文不只是制式的說明文、抒情文、敘事文、議論文等寥寥數端,而是更廣泛的語言活動。

寫文章怎麼可以套公式──

如果不只是調度有限的嘉言名語,投機討巧,而是將這公式移作思考遊戲,鍛鍊出一種不斷聯想、記憶、對照、質疑、求解的思考習慣,何嘗不能在更廣泛的生活場域上打造出行文的能力呢?

用字斤斤計較,有必要嗎──

像是患了強迫症一般講究文字形、音、義之正確與否的人不無道理——沒有這樣的人,就不容易傳遞基於文字而產生或召喚的信念。

孩子為什麼討厭寫作文──

因為我們從小教孩子作文,多半只教他們應和題目。若培養孩子對許多不見得有用的事物產生好奇、並加意探索,便能引導出樂趣。

文言文是古人的語言,都什麼時代了還學它幹嘛──

國語文本來就是文白夾雜,使用者隨時都在更動、修補、扭曲、變造我們長遠的交流和溝通工具——包括把「女朋友」說成「女票」、把「甚麼時候」說成「神 獸」、把「鼓起勇氣」說成「古瓊氣」、把「中央氣象局」說成「裝嗆局」的現代人(尤其是年輕人),也隨時在增補修繕破壞重組這一個語言體系。我儘管未必習 慣或喜歡,但是從來不會去譴責教授先生們一向嗤之以鼻的「火星文」。同樣的道理,對於流傳了千百年而仍舊為人所使用的語言,我也不覺得一定只該被現代人鄙 夷、拋棄或遺忘……國語文教育真正的問題不在兩種語(文)體之對立互斥,而在教學實務欠缺融通變化;還不僅是獨立一個科目的教學實務,更牽繫著各科知識能 夠被學生理解的根本。

好的國文課本應該是──

我只能這樣想像著:有朝一日,國文課本的每一課都是一道人生的謎題,從一句俗語、一篇故事、一首詩、一首流行歌曲、一張照片、一部電影、一齣戲劇、一棟建築、一套時裝、一宗古董……一幕又一幕的人生風景,提供學生從其中認識、描述並解釋自己的處境。

從概念到方法,從說明到例文,從白話到文言,從形到神。

好文章從天地人事的體會中來,寫文章是自由、能真實表達自己、技法多變的樂趣。

「作文」原是「練習寫文章」的意思,但隨著教育模式已變成「被動地寫命題式文章,且作為考核之用」,學子沒有熱情,師長也苦惱,但求早早脫離考試制度。

但寫文章不應以考試為目的,也不以成為文學家為目的。文章是表達自己的方式,是國語文修養,是一種溝通管道,好文章能讓我們對人世的理解跨越時間。

張大春以其多年與文字為伍的經驗、對現前作文教學環境的觀察,提出見解,也引導讀者體驗寫文章的自由樂趣。

目次

序 文章自在

部分

文章意思

語言美好

寫好玩的

第二部分

命題與離題

鸚哥與賽鴿

引起動機

看見八年前的呂佩琳

設問

作文十問

我輩的虛榮

八股是猜謎

思君惹打噴嚏

我如今才不怕你,我要考你

草蛇灰線

同里湖一瞥黃昏

用字不妄

差不多先生傳/胡適

三個「S」

仙女未曾下凡

公式操作

除非己莫為

嵯峨野,自己的愛宕念佛寺

齊克果句法與想像

想起課室裏的幾張臉

敘事次第

雁回塔下雁難回

從容

包龍眼的紙/林今開

強詞奪理──「因為所以」、「如果就會」與「即使仍舊」、「雖然但是」

文言、白話根本是同一種語文教育

文言啟蒙

燒書略得風雅

文言語感

一種壯懷能蘊藉,無端絮語織慈悲

將散珠串回

高陽詩拾零

音節歷落

川味牛肉與毛毛麵

于右老的詩法和人格

作對子

好春好語對門來

興寄

不可親近之人

疑惑生感動

青山禪院一題

詩的發生

意義與對位

綠繡眼

說事與說教

分身和酒瓶

堆疊用筆

失卻國家想像力

連綴句子

豆油炒千張

狗/梁實秋

寫東西

霜天熟柿栗,收拾不可遲

蘋果的名字

率然

毋相忘

句法調度

嘟嘟雞

開口便是

口頭禪四訓

胡金銓說笑

寓意

狄元帥不會告訴你

借題發揮

捫蝨的人

辨姦論/蘇洵

晃子議論

全稱詞的陷阱

吹毛求字

一枚真字動江湖

百無聊賴之事

改文章

醬肘子

轉典借喻

應聲與寄生

匾/魯迅

論世知人

老爸老媽/毛尖

站在峭壁上的老山羊──關於馬哥的一點回憶

跋 李白大惑不解

附錄 你要考甚麼

作者簡介

張大春

1957年出生,山東濟南人。臺灣輔仁大學中文碩士。作品以小說為主,已陸續在臺灣、中國大陸、英國、美國、日本等地出版。

張大春的作品著力跳脫日常語言的陷阱,從而產生對各種意識形態的解構作用。在張大春的小說裡,充斥著虛構與現實交織的流動變化,具有魔幻寫實主義的光澤。 八零年代以來,評家、讀者們跟著張大春走過早期驚艷、融入時事、以文字顛覆政治的新聞寫作時期、經歷過風靡一時的「大頭春生活周記」暢銷現象、一路來到張 大春為現代武俠小說開創新局的長篇代表作《城邦暴力團》,張大春堅持為自己寫作、獨樹風骨的創作姿態,對臺灣文壇起著現今仍難以估量的影響力。

《聆聽父親》入選中國「2008年度十大好書」,《認得幾個字》再次入選「2009年度十大好書」,成為連續兩年獲此殊榮的作家。《認得幾個字》更入選中國新聞出版總署評選的「2010年度大眾喜愛的50種圖書」。

內容試閱

文章意思

作為一個現代語詞,「作文」二字就是練習寫文章的意思。

練習是一種手段,必須有目的,而且非常好是明確的目的。十八歲以下的青少年不得不寫作文,目的是在升學考試拿高分、進名校。這個目的相當明確,可是人人沒把 握,老古人早說了:「不願文章高天下,但願文章中試官。」誰知道批改作文的試官是怎麼看待一篇文章的好壞呢?於是,原本明確的目的變得模糊,練習寫文章多 少帶有是運氣的成分,這也是老古人面對考試結果時早就流傳的無奈結論:「一命二運三風水,四積陰功五讀書。」到頭來,關於文章本身的意義和價值反而無人聞 問,大凡是捨筏登岸、過河拆橋,又是老古人教訓過的話:「先考功名,再做學問。」

面對惶惶不可終日的考生及家長,我總想說:如果把文章和作文根本看成兩件事,文章能作得,何愁作文不能取高分呢?以考試取人才是中國人沿襲了一千多年的老制度,以考試拚機會更是這老制度轉植增生的餘毒,既然不能迴避,只能戮力向前,而且非另闢蹊徑不可。

說得再明白一點:寫文章,不要搞作文。

那麼,請容我就幾個古人的故事來說說這文章的作法。他們是:洪邁、蘇東坡、葛延之。

洪邁是南宋時代的博物學者、文章家,也是一代名臣。他的《夷堅志》《容齋隨筆》,至今還是文史學者極為重視珍貴材料。相傳他「幼讀書日數千言,一過目輒不 忘,博極載籍,雖稗官虞初,釋老傍行,靡不涉獵。」這段話裏的「稗官虞初」,就是小說雜文——甚至可以看成是與科舉作文無關的娛樂文字了。

這樣一個人,在他的精力才思、知能智慮邁向顛峰的四十五歲左右,擔任起居郎、中書舍人、兼侍讀官,日日在學士院待命,替皇帝草擬詔書。有那麼,也不知道是甚麼緣故,要草擬的文告特別多,不斷有上命遞交,自晨過午,已經寫了二十多封詔書。

完工之後,他到學士院的小庭園裏活動一下筋骨,不期然遇見了一個八十多歲的老人,攀談之下,發現對方出身京師,為世襲老吏,一向在學士院處理庶務,年輕的 時候,還曾經見蘇東坡那一代早已作古的知名文士。多年供職下來,如今子孫也承襲了他的職掌,自己已經退休,在院中宿舍清閒養老。

洪邁一聽說老人見過大名鼎鼎的蘇學士,不覺精神一抖擻,把自己之內完成二十多封詔書的成績顯擺一通,老人稱讚著說:「學士才思敏速,真不多見。」洪邁 還不罷休,忍不住得意地問:「蘇學士想亦不過如此速耳?」他沒有想到,老人的答覆如此:「蘇學士敏速亦不過此,但不曾檢閱書冊。」也就是說:當年蘇東坡寫 文章是不翻閱參考書的。這一則筆記說:洪邁聽了老人的話之後,為自己的孟浪自喜而慚愧不已。

這故事的教訓,難道是說一個文章寫得好的人,必須腹笥寬廣、博聞強記,把四書五經之語、諸子百家之言,都塞進腦殼,隨用隨取,才足以言文章嗎?看來未必,因為蘇東坡自己說過,文章該怎麼寫,才寫得好。

在先前提到的《容齋隨筆》、以及其他像《梁溪漫志》、《韻語陽秋》、《宋稗類鈔》之類的筆記上,還有一則記載,說的是蘇東坡被一貶再貶,被放逐到海南 島的儋耳。當時,已經名滿天下的「蘇學士」有一個大粉絲,叫葛延之,是江陰地方人。他聽說蘇東坡遭到流放,便一路追蹤,自鄉縣所在之地,不遠萬里而來到儋 耳,和他心目中的偶像盤桓了一個月左右。其間,葛延之向大文豪「請作文之法」。蘇東坡是這樣說的:

「你看這儋州地方,不過是幾百戶人家聚居的地方,居民之所須,從市集上都可以取得,可卻不能白拿,必然要用一樣東西去攝來,然後物資才能為己所用。所謂的『一樣東西』,不就是錢嗎?作文也是這樣的——」

接下來,我們看筆記所載,蘇東坡原話是這樣說的:「天下之事,散在經、子、史中,不可徒使,必得一物以攝之,然後為己用。所謂一物者,意是也。不得錢不可以取物,不得意不可以用事,此作文之要也。」

葛延之拜領了教訓,把這話寫在衣帶上。據說,他在那一段居留於儋耳的時日裏親手製作小工藝品作為答謝,那是一頂用龜殻打造的小冠,蘇東坡收下了,還回贈了一首詩,詩是這麼寫的:

南海神龜三千歲,兆葉朋從生慶喜。

智能周物不周身,未死人鑽七十二。

誰能用爾作小冠,岣嶁耳孫創其制。

今君此去寧復來,欲慰相思時整視。

這首詩不見於《東坡集》,依然可見學士風骨,尤其是「智能周物不周身,未死人鑽七十二」,這兩句話——用蘇東坡關於作文先立其意的論述來說——應該就是全 篇根柢,他一定看出葛延之苦學實行,然而未必有甚麼才華天分,於是以自己為反諷教材,慨嘆智慮再高,也未必足以保身;有時甚至正因為露才揚己,反而落得百 孔千瘡。對於一個憨厚樸實、渴求文采之人而言,這真是深刻的勉勵與祝福了。

文章裏面該有些甚麼意思才作得好?此處之求好,畢竟不是為了求取高分,而高分自然寓焉。好文章是從對於天地人事的體會中來;而體會,恰像是一個逛市集的人打從自己口袋裏掏出來買東西的錢。如何累積逛市集的資本,可能要遠比巴望著他人的口袋實在。

用户评价

我之前一直以为,写文章就是要“写得好”,要用华丽的辞藻,要有深刻的见解,最好还能让人惊叹。但这本书彻底颠覆了我这个想法。张大春老师用一种非常接地气,甚至可以说是“笨拙”的方式,来谈论“文章”。他不说教,不卖弄,而是像一个老朋友一样,在你耳边絮絮叨叨,但每一句话都带着真诚和力量。他讲到“文章之道”,我一开始以为会是很高深的理论,结果发现,原来它藏在生活的点滴里,藏在对汉字最本真的探寻中。我特别喜欢他讲到的那种“无为而为”的状态,不是不做,而是不刻意,不矫揉造作。很多时候,我们之所以写不出好文章,正是因为太想写“好文章”了,反而失去了文章本身的韵味。这本书让我意识到,写作不应该是为了一个“作文”的标签,不应该是为了交差,不应该是为了评优,而应该是一种内心的抒发,一种思维的梳理,一种与世界的连接。我读的时候,脑海里不断浮现出自己写东西的场景,发现自己有多少次是在“做作业”,有多少次是在“表演”。这本书的价值,就在于它让你回归本源,让你重新认识“文章”这两个字。

评分一直以来,我对“写作”这件事,总有一种畏惧感,总觉得那是少数天才的游戏。但这本书,像一股清流,让我觉得,原来写文章,也可以如此“自在”。张大春老师的文字,有一种魔力,它能轻易地触动你内心深处最柔软的地方。他没有说教,没有空洞的理论,而是用他的人生阅历和对文字的深厚理解,来讲述“文章之道”。我最欣赏的一点是,他鼓励我们去“写”,去“说”,去“表达”,而不是被条条框框所限制。他提到“不要搞作文”,这句话简直是说出了我的心声。多少年来,我们被“作文”的观念所束缚,以为写作就是要写出那些“标准答案”。但这本书告诉我们,真正的文章,来源于你内心最真实的声音,来源于你对世界的独特观察。它不是一种技能,而是一种生活方式,一种与自己和世界对话的方式。我读完后,感觉自己内心被点燃了,不再那么害怕拿起笔来,而是开始期待,期待用自己的方式,去记录,去分享。这本书,让我看到了“文章自在”的可能性,让我相信,每个人都有能力写出属于自己的好文章。

评分坦白说,我拿到这本书的时候,并没有抱太大的期望,总觉得这类“写作指导”的书籍,往往是老生常谈,没什么新意。但读完之后,我不得不说,我错了,而且错得很离谱。张大春老师的这本书,简直是一场“文字的洗礼”。他用一种非常个人化,但又极具普适性的方式,来谈论“文章”这个主题。他强调的“文章之道”,不是那些虚头巴脑的理论,而是深入到文字最本质的层面。我最喜欢的部分,是他对于“表达”的深刻洞察。他让我们意识到,很多时候,我们写的东西之所以乏味,是因为我们根本就没有真正地思考,没有真正地去感受,只是在机械地模仿。他鼓励我们去“自在”地写,去“自在”地表达,而不是被任何外在的评价所左右。这本书让我明白,写作,不仅仅是技巧,更是一种态度,一种生活方式。它关乎你如何观察世界,如何理解自我,如何与他人建立连接。读完这本书,我不再把写作看作是一种负担,而是一种享受,一种与自己灵魂对话的方式。我感觉自己被解放了,可以更自由地去表达,更勇敢地去尝试。

评分读完这本书,我最大的感受就是,张大春老师是在用生命写文章。那种对文字的虔诚,对表达的认真,真的不是一般人能达到的。我一直觉得写文章是一件很困难的事情,尤其是要写出那种有生命力、有思想的文章,更是难上加难。但看了这本书,我才明白,原来我们很多时候把文章想得太复杂了,甚至是为了“写文章”而写文章,忘记了文章本身最核心的东西。张大春老师反复强调“文章之道”,我觉得这四个字非常有分量。它不是教你具体的写作技巧,而是告诉你一种对待文字的态度,一种思考世界的方式,最终落实到如何用文字来呈现这一切。读的时候,我常常停下来,反思自己过往的写作经历,发现自己有多少时候是在堆砌词藻,有多少时候是在迎合某种期待,而不是真正地在与自己对话,与世界对话。他举的那些例子,那些对汉字、对经典的学习和体悟,都让我觉得,原来我们离“自在”的文章是如此遥远。不过,这本书也给了我希望,让我觉得,只要我们愿意去尝试,愿意去沉浸,去感受,去思考,那份“文章自在”的可能性,其实一直都在。它不是遥不可及的彼岸,而是贯穿于我们每一次用心写下的文字之中。

评分这本《文章自在》真是让我耳目一新,完全打破了我对“写作指导”类书籍的固有印象。我以为会看到一堆堆的公式、套路,结果却是张大春老师以他特有的温润而又犀利的笔触,娓娓道来他关于“文章”的体悟。他不是那种高高在上的“大师”,而是更像一个引路人,引导你去发现自己内在的“文章之力”。我最受触动的一点,是他对于“写出有生命力的文字”的强调。很多时候,我们写的东西,读起来就像是机器生成的,冷冰冰的,缺乏温度。而这本书,则是在教我们如何让文字“活”起来。他讲到的“文章之道”,不是一套僵化的规则,而是一种动态的、发展的思维。它需要我们去感受,去体会,去和文字进行一场心与心的交流。我感觉他是在鼓励我们放下那些不必要的负担,比如对“名利”的追逐,对“完美”的执念,而是专注于当下,专注于如何真实地表达自己。读这本书,就像在和一位智慧的长者对谈,你会不自觉地被他的真诚所打动,被他的洞见所启发。它让你重新审视自己与文字的关系,不再视写作如畏途,而是将其看作一种与世界对话的奇妙旅程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有