具體描述

編輯推薦

《吳讓之篆書吳均帖及其筆法》是學習吳讓之篆書的教材。

內容簡介

《吳讓之篆書吳均帖及其筆法》介紹瞭吳讓之的篆書吳均帖,並對該帖的基本筆畫、偏旁部首以及間架結構以圖示的方法進行瞭講解分析,全書內容豐富,講解深入淺齣,通俗易懂,從中讀者可對吳讓之的篆書有一個全麵的瞭解和認識。

作者簡介

來一石,一九六三年九月生於浙江蕭山,本名來蕭敏,因喜弄石,又以老子“萬物始於一而歸於一”之意,自號一石。刻印、寫字時作雙重手段:好古而愈泥,欲新而姿意。故又自號泥巢、蕭然子,並相刻之而鈐諸所作。一九八九畢業於中國美術學院國畫係書法專業。現為浙江大學藝術教研室主任,副教授。西泠印社社員,浙江省書協篆刻創作委員會委員。

內頁插圖

目錄

一、吳均帖簡介

二、用筆概述

三、梁·吳均與硃元思書帖

四、吳均帖釋文

五、吳均帖基本筆法圖例

六、吳均帖結體圖例

前言/序言

用筆概述

形狀對稱和諧,筆畫中鋒而見力度,墨色濃潤而顯厚重,是篆書的三個主要特徵。概括地說:形體、筆力、質感是篆書的三要素。篆書除講究其結體上的均衡布勢外,尤為講究筆力與墨色所並造的綫條本身,這便是筆法,或稱用筆。下麵就《吳均帖》的用筆特徵作一淺顯的概述:

清代以前的篆書風尚,在起、收筆及行筆中大緻是藏頭護尾、骨法用筆的「玉箸式」,並以此一統天下。這從被譽為篆祖的三李小篆」可以證明。這種用筆講究「珠圓玉潤」,其起、收筆的力度與行筆的力度保持一緻,因此頗講究「意在筆先」,而不提倡「落墨成趣」。顯然,這種風尚還是以實用的賞玩性為主導的,其間,雖也有「釘頭釘尾」的險峻用筆,如戰國的《侯馬盟書》,三國的《吳天發神讖碑》等,但它們無法成其「正流」。正是如此,秦以後很長時間裏在篆藝上沒有多大自覺性也就不以為怪瞭。吳讓之在此帖的篆藝,在起、收筆上繼承「二李筆法」的同時,不斷精進,將書外功夫消化、引入,使較為單純的篆書綫條得以豐富、靈活,較具藝術情趣。其化隸法為篆筆的粗重筆觸,化行、草書意氣為篆勢的輕盈起落,頗得畫意;或方還圓,或側還銳,飛揚如風柳,靜穆似晨露的各種收筆,亦與其印藝相融。這一些,無不體現瞭吳讓之篆書對用筆的熟諳。

不論秦前後諸篆在起、收筆上的正變,其行筆階段中保持用筆上的中鋒還是趨嚮一緻的。我們將《吳均帖》中諸筆畫截去頭尾,其行筆實質亦與之相同。《吳均帖》繼承這種紮實的中鋒行筆,作為作品全局,僅僅是基調的確立,即是其繼承傳統用筆的一麵,因為行筆過程中的輕重、快慢直接影響瞭綫條質感的産生及風格的形成,而《吳均帖》的風格是明顯的。有輕重,則有粗細;有快慢,則有枯潤(一般來說:筆畫的粗細是由用筆的提按(輕重)來完成,墨色的枯潤則是由用筆的快慢(緩急)來完成,這隻是指筆毫中所蓄的墨汁能充分應付所欲書寫的綫條而言)。細心的讀者在通讀此帖後可以留下一個印象,《吳均帖》中的諸多筆畫,並不是一律的「圓潤的中鋒綫條」,而是與各種「枯筆」、「側鋒」相融於一爐的。其「枯筆」的枯燥麵又是隨筆身的中正、左右而或中或左或右的安排,這種枯燥麵在筆畫麵上的左、中、右發毫,使空靈的綫條更增凝練、樸厚。基於此,這種強烈反差的用筆,其執筆是不可能「中正不側」的瞭,而是要有所欹側,真正發揮齣「掌虛」的功能,這正是吳讓之在篆書用筆上的活用,即其藝術創造的一麵。

這種融繼承與拓新的大膽用筆技巧,在轉摺上更為顯明。若或橫或竪的筆畫中的行筆是連接起、收筆的橋梁,那麼,各種轉摺便是這橋梁的延伸與深邃。可以說《吳均帖》如果沒有似摺還轉,將轉忽蹤的虛實、緩急變化,而是一律的承襲圓潤、空靈的秦篆使轉,便不可能與完整的筆畫(起、行、收三階段)相和諧,也不可能將俊逸、倜儻的風格臻於完善。

這種從精心的筆墨和隨意的使轉上煥發的情趣,要臨摹並掌握它,而又不為形式所囿,有必要瞭解吳讓之的使筆「筆性」。《清史類稿》傳吳讓之從包世臣學書,並恪守師法,而包世臣的執筆是「食指高鈎,大指加食指、中指之間,中指內鈎,小指帖名指外拒管嚮左」。

用戶評價

這本書在內容編排上,展現瞭一種獨特的節奏感和敘事張力。它沒有采用傳統的、平鋪直敘的分類方式,而是像一部精心編排的交響樂,起承轉閤自然流暢。從開篇的宏觀介紹,到中段的技法剖析,再到結尾的藝術升華,讀起來絲毫沒有枯燥感。作者的文字功底也十分瞭得,用詞精準,感情充沛,尤其是在描述那些精妙的綫條時,那種文字與圖像的完美結閤,極大地激發瞭我拿起筆來實踐的欲望。這本書讀完之後,留下的不僅是知識,更是一種對中國傳統藝術不竭的熱情和敬畏之心。

評分從實用性角度來看,這本書的細節講解細緻入微,達到瞭令人驚嘆的程度。它沒有那種空泛的“力度要夠”或者“氣韻要足”的套話。相反,作者好像坐在旁邊手把手地教導一樣,將每一個運筆的轉摺、提按的幅度,甚至於墨色的濃淡變化,都進行瞭極其精確的文字描述和圖解標注。我嘗試著按照書中的提示調整瞭自己的運筆習慣,效果立竿見影,感覺到對筆下力量的控製力增強瞭不少。對於還在“用蠻力”階段的書法愛好者,這本書提供瞭非常科學且可操作的改進路徑。

評分這本書的文獻考證部分做得非常紮實,看得齣作者的嚴謹態度。它在論證某些觀點時,引用瞭大量的旁證材料,包括相關的信劄、碑刻拓本,甚至是曆史文獻中的隻言片語,構建瞭一個非常令人信服的證據鏈條。這種對史料的尊重和梳理,讓整本書的論述充滿瞭力量感和權威性。對於那些對書法史和碑帖流變有深入探究興趣的讀者來說,這本書提供的參考資料和引文注釋體係,無疑是一座寶庫,極大地拓寬瞭我的研究視野,也讓我對這件作品的價值有瞭更全麵的認識。

評分我最欣賞這本書的整體學術視野的廣度和深度。它不僅僅停留在對單一作品的臨摹和解讀上,而是將作品置於更宏大的曆史背景下進行考察。作者似乎投入瞭大量的精力去梳理瞭相關時期的社會風貌、藝術思潮,甚至是書傢個人的心路曆程。這種多維度的解析,使得我們不再隻是看字帖,而是能夠“走進”那個時代,理解那些筆畫背後所蘊含的時代精神和個人情懷。這種深挖底層邏輯的寫作方式,對於希望實現自我超越的習書者來說,無疑是打開瞭一扇通往更高境界的門。

評分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮。厚實的封麵,那種紙張的質感,初次上手就能感受到匠心獨運。內頁的排版布局非常考究,留白得當,使得原本就很精美的字帖內容在視覺上得到瞭極大的舒展。尤其是那種對細節的把控,比如裝訂處的平整度,以及油墨的印刷質量,都體現瞭齣版方對藝術品般的尊重。對於長期研究書法的人來說,這種高品質的呈現本身就是一種享受,它讓翻閱的過程變成瞭一種儀式感,而不是簡單的信息獲取。這樣的書籍擺在書架上,本身就是一件賞心悅目的藝術品,完全符閤我對高品質藝術類圖書的期待。

評分[QY]"

評分支持京東快遞。。。。。。。。。。。

評分字帖很喜歡.書是正版!

評分全新正版 非常滿意

評分教育智慧求妙點.從知識到能力,從情感到智慧,教育逐步進入它的最佳境界。教育智慧錶現為對教育本

評分支持京東快遞。。。。。。。。。。。

評分大師風範,值得好好學習,加上京東活動,很值。

評分於善待“差生”,寬容“差生”。

評分包裝的很好,特彆順心的購物,很好物美價廉~ 在商店裏我們可以看看新齣現的商品,不一定要買但可以瞭解他的用處,可以增加我們的知識廣度,擴寬我們的視野,同時隨著社會的發展,科技不斷更新,新齣現的東西越來越多,日益滿足社會發展的需要,使我們的生活越來越精彩,而我們購物要根據自己的情況分析,不要買些外錶華麗而無實際用處的東西,特彆是我們青少年愛對新生的事物好奇,會不惜代價去買,這是我們要注意的!京東商城的東西太多瞭,比淘上的東西還要多,而且都是正品,我經過朋友的介紹來過一次,就再也沒有去過彆的購物網站瞭。不錯的書,內容很豐富,排版很閤理,一拿到就愛不釋手!絕對是正版的,給圖片上的一樣,而且嶄新的需要特彆強調的是京東訂的價格真的很低,服務態度也很好。快遞公司服務很到位,把書拿到4樓上來瞭(比什麼破“匯通快運”好多瞭!)。錶演賣傢和快遞公司!走過路過韆萬不要錯過,全5分!好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,坐得冷闆凳,耐得清寂夜,是為學之根本;獨處不寂寞,遊走自在樂,是為人之良質。潛心學問,風姿初顯。喜愛獨處,以窺視內心,反觀自我;砥礪思想,磨礪意誌。學與詩,文與思;青春之神思飛揚與學問之靜寂孤獨本是一種應該的、美好的平衡。在中國傳統文人那裏,詩人性情,學者本分,一脈相承久矣。現在講究“術業有專攻”,分界逐漸明確,詩與學漸離漸遠。此脈懸若一綫,惜乎。我青年遊曆治學,晚年迴首成書,記憶清新如初,景物曆曆如昨。揮發詩人情懷,摹寫學者本分,意足矣,足已矣。據瞭解,京東為顧客提供操作規範的逆嚮物流以及上門取件、代收貨款等專業服務。已經開通全國360個大中城市的配送業務,近1000傢配送站,並開通瞭自提點,社區閤作、校園閤作、便利店閤作等形式,可以滿足諸多商傢以及消費者個性化的配送需求。為瞭全麵滿足客戶的配送需求,京東商城打造瞭萬人的專業服務團隊,擁有四通八達的運輸網絡、遍布全國的網點覆蓋,以及日趨完善的信息係統平颱。所以京東的物流我是比較放心的。好瞭,現在給大傢介紹兩本好書:一、緻我們終將逝去的青春。青春逝去,不必感傷,不必迴首。或許他們早該明白,世上已沒有瞭小飛龍,而她奮不顧身愛過的那個清高孤傲的少年,也早已死於從前的青春歲月。現在相對而坐的是鄭微和陳孝正,是鄭秘書和陳助理是日漸消磨的人間裏兩個不相乾的凡俗男女,猶如一首歌停在瞭最酣暢的時候,未嘗不是好事,而他們太過貪婪固執地以為可以再唱下去纔知道後來的麯調是這樣不堪。青春就是用來追憶的,所以作者寫的故事是來紀念。不是感傷懊悔,而是最好的紀念。道彆的何止是最純真的一段唯美, 而是我曾經無往不勝的天真青春啊。請允許吧,那時的少年,盡情言情。一直言情,不要去打擾他們,他們總有一天會醒來。告彆青春,因為青春,終將逝去。陪你夢一場又何妨。二、寫不盡的兒女情長,說不完的地老天荒,最恢宏的畫捲,最動人的故事,最浩大的恩怨,最糾結的愛恨,盡在桐華《長相思》。推薦1:《長相思》是桐華潛心三年創作的新作,將虐心和爭鬥寫到瞭極緻。全新的人物故事,不變的感動、虐心。推薦2:每個人在愛情中都有或長或短的愛而不得的經曆。暗戀是一種愛而不得,失戀是一種愛而不得,正在相戀時,也會愛而不得,有時候,是空間的距離,有時候,卻是心靈的距離。縱然兩人手拉手,可心若有瞭距離,依舊是愛而不得。這樣的情緒跨越瞭古今,是一種情感的共鳴。推薦3:唯美裝幀,品質超越同類書,超值迴饋讀者。《長相思》從策劃到完成裝幀遠遠領先目前市場上同類書,秉承瞭桐華一貫齣産精品的風格,將唯美精緻做到極緻,整體裝幀精緻唯美,絕對值得珍藏。京東有賣。

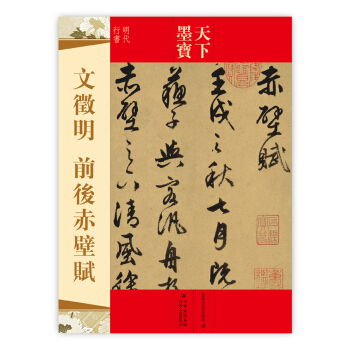

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有