具体描述

编辑推荐

《吴让之篆书吴均帖及其笔法》是学习吴让之篆书的教材。

内容简介

《吴让之篆书吴均帖及其笔法》介绍了吴让之的篆书吴均帖,并对该帖的基本笔画、偏旁部首以及间架结构以图示的方法进行了讲解分析,全书内容丰富,讲解深入浅出,通俗易懂,从中读者可对吴让之的篆书有一个全面的了解和认识。

作者简介

来一石,一九六三年九月生于浙江萧山,本名来萧敏,因喜弄石,又以老子“万物始于一而归于一”之意,自号一石。刻印、写字时作双重手段:好古而愈泥,欲新而姿意。故又自号泥巢、萧然子,并相刻之而钤诸所作。一九八九毕业于中国美术学院国画系书法专业。现为浙江大学艺术教研室主任,副教授。西泠印社社员,浙江省书协篆刻创作委员会委员。

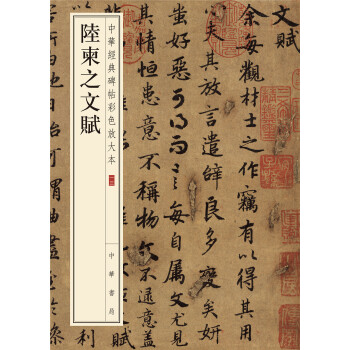

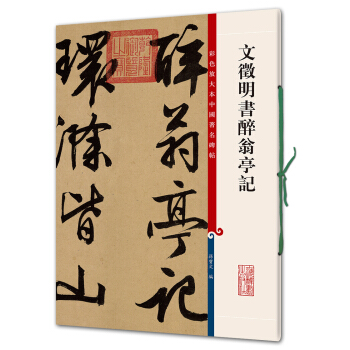

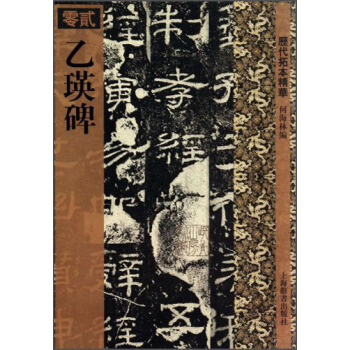

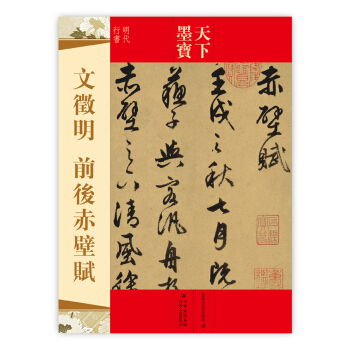

内页插图

目录

一、吴均帖简介

二、用笔概述

三、梁·吴均与朱元思书帖

四、吴均帖释文

五、吴均帖基本笔法图例

六、吴均帖结体图例

前言/序言

用笔概述

形状对称和谐,笔画中锋而见力度,墨色浓润而显厚重,是篆书的三个主要特征。概括地说:形体、笔力、质感是篆书的三要素。篆书除讲究其结体上的均衡布势外,尤为讲究笔力与墨色所并造的线条本身,这便是笔法,或称用笔。下面就《吴均帖》的用笔特征作一浅显的概述:

清代以前的篆书风尚,在起、收笔及行笔中大致是藏头护尾、骨法用笔的「玉箸式」,并以此一统天下。这从被誉为篆祖的三李小篆」可以证明。这种用笔讲究「珠圆玉润」,其起、收笔的力度与行笔的力度保持一致,因此颇讲究「意在笔先」,而不提倡「落墨成趣」。显然,这种风尚还是以实用的赏玩性为主导的,其间,虽也有「钉头钉尾」的险峻用笔,如战国的《侯马盟书》,三国的《吴天发神谶碑》等,但它们无法成其「正流」。正是如此,秦以后很长时间里在篆艺上没有多大自觉性也就不以为怪了。吴让之在此帖的篆艺,在起、收笔上继承「二李笔法」的同时,不断精进,将书外功夫消化、引入,使较为单纯的篆书线条得以丰富、灵活,较具艺术情趣。其化隶法为篆笔的粗重笔触,化行、草书意气为篆势的轻盈起落,颇得画意;或方还圆,或侧还锐,飞扬如风柳,静穆似晨露的各种收笔,亦与其印艺相融。这一些,无不体现了吴让之篆书对用笔的熟谙。

不论秦前后诸篆在起、收笔上的正变,其行笔阶段中保持用笔上的中锋还是趋向一致的。我们将《吴均帖》中诸笔画截去头尾,其行笔实质亦与之相同。《吴均帖》继承这种扎实的中锋行笔,作为作品全局,仅仅是基调的确立,即是其继承传统用笔的一面,因为行笔过程中的轻重、快慢直接影响了线条质感的产生及风格的形成,而《吴均帖》的风格是明显的。有轻重,则有粗细;有快慢,则有枯润(一般来说:笔画的粗细是由用笔的提按(轻重)来完成,墨色的枯润则是由用笔的快慢(缓急)来完成,这只是指笔毫中所蓄的墨汁能充分应付所欲书写的线条而言)。细心的读者在通读此帖后可以留下一个印象,《吴均帖》中的诸多笔画,并不是一律的「圆润的中锋线条」,而是与各种「枯笔」、「侧锋」相融于一炉的。其「枯笔」的枯燥面又是随笔身的中正、左右而或中或左或右的安排,这种枯燥面在笔画面上的左、中、右发毫,使空灵的线条更增凝练、朴厚。基于此,这种强烈反差的用笔,其执笔是不可能「中正不侧」的了,而是要有所欹侧,真正发挥出「掌虚」的功能,这正是吴让之在篆书用笔上的活用,即其艺术创造的一面。

这种融继承与拓新的大胆用笔技巧,在转折上更为显明。若或横或竖的笔画中的行笔是连接起、收笔的桥梁,那么,各种转折便是这桥梁的延伸与深邃。可以说《吴均帖》如果没有似折还转,将转忽踪的虚实、缓急变化,而是一律的承袭圆润、空灵的秦篆使转,便不可能与完整的笔画(起、行、收三阶段)相和谐,也不可能将俊逸、倜傥的风格臻于完善。

这种从精心的笔墨和随意的使转上焕发的情趣,要临摹并掌握它,而又不为形式所囿,有必要了解吴让之的使笔「笔性」。《清史类稿》传吴让之从包世臣学书,并恪守师法,而包世臣的执笔是「食指高钩,大指加食指、中指之间,中指内钩,小指帖名指外拒管向左」。

用户评价

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮。厚实的封面,那种纸张的质感,初次上手就能感受到匠心独运。内页的排版布局非常考究,留白得当,使得原本就很精美的字帖内容在视觉上得到了极大的舒展。尤其是那种对细节的把控,比如装订处的平整度,以及油墨的印刷质量,都体现了出版方对艺术品般的尊重。对于长期研究书法的人来说,这种高品质的呈现本身就是一种享受,它让翻阅的过程变成了一种仪式感,而不是简单的信息获取。这样的书籍摆在书架上,本身就是一件赏心悦目的艺术品,完全符合我对高品质艺术类图书的期待。

评分从实用性角度来看,这本书的细节讲解细致入微,达到了令人惊叹的程度。它没有那种空泛的“力度要够”或者“气韵要足”的套话。相反,作者好像坐在旁边手把手地教导一样,将每一个运笔的转折、提按的幅度,甚至于墨色的浓淡变化,都进行了极其精确的文字描述和图解标注。我尝试着按照书中的提示调整了自己的运笔习惯,效果立竿见影,感觉到对笔下力量的控制力增强了不少。对于还在“用蛮力”阶段的书法爱好者,这本书提供了非常科学且可操作的改进路径。

评分这本书在内容编排上,展现了一种独特的节奏感和叙事张力。它没有采用传统的、平铺直叙的分类方式,而是像一部精心编排的交响乐,起承转合自然流畅。从开篇的宏观介绍,到中段的技法剖析,再到结尾的艺术升华,读起来丝毫没有枯燥感。作者的文字功底也十分了得,用词精准,感情充沛,尤其是在描述那些精妙的线条时,那种文字与图像的完美结合,极大地激发了我拿起笔来实践的欲望。这本书读完之后,留下的不仅是知识,更是一种对中国传统艺术不竭的热情和敬畏之心。

评分这本书的文献考证部分做得非常扎实,看得出作者的严谨态度。它在论证某些观点时,引用了大量的旁证材料,包括相关的信札、碑刻拓本,甚至是历史文献中的只言片语,构建了一个非常令人信服的证据链条。这种对史料的尊重和梳理,让整本书的论述充满了力量感和权威性。对于那些对书法史和碑帖流变有深入探究兴趣的读者来说,这本书提供的参考资料和引文注释体系,无疑是一座宝库,极大地拓宽了我的研究视野,也让我对这件作品的价值有了更全面的认识。

评分我最欣赏这本书的整体学术视野的广度和深度。它不仅仅停留在对单一作品的临摹和解读上,而是将作品置于更宏大的历史背景下进行考察。作者似乎投入了大量的精力去梳理了相关时期的社会风貌、艺术思潮,甚至是书家个人的心路历程。这种多维度的解析,使得我们不再只是看字帖,而是能够“走进”那个时代,理解那些笔画背后所蕴含的时代精神和个人情怀。这种深挖底层逻辑的写作方式,对于希望实现自我超越的习书者来说,无疑是打开了一扇通往更高境界的门。

评分来一石写的的书都写得很好,[]还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。吴让之篆书吴均帖及其笔法,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读,阅读了一下,写得很好,吴让之篆书吴均帖及其笔法介绍了吴让之的篆书吴均帖,并对该帖的基本笔画、偏旁部首以及间架结构以图示的方法进行了讲解分析,全书内容丰富,讲解深入浅出,通俗易懂,从中读者可对吴让之的篆书有一个全面的了解和认识。,内容也很丰富。,一本书多读几次,。快递送货也很快。还送货上楼。非常好。吴让之篆书吴均帖及其笔法,超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜,还免邮费不错,速度还真是快而且都是正版书。,买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而,目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚,却自得其乐,还觉得很满足。经过几百年的探索和发展,人们对物质需求已不再迫切,但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之,我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取,寻找最大自由的精神。中国人讲虚实相生,天人合一的思想,于空寂处见流行,于流行处见空寂,从而获得对于道的体悟,唯道集虚。这在传统的艺术中得到了充分的体现,因此中国古代的绘画,提倡留白、布白,用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味,体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式,伴着笔墨的清香,细细体味,那自由孤寂的灵魂,高尚清真的人格魅力,在寻求美的道路上指引着我,让我抛弃浮躁的世俗,向美学丛林的深处迈进。合上书,闭上眼,书的余香犹存,而我脑海里浮现的,是一个皎皎明月,仙仙白云,鸿雁高翔,缀叶如雨的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者,有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人,世界需要这样的人,只有这样我们才能创造我们的生活,吴让之篆书吴均帖及其笔法介绍了吴让之的篆书吴均帖,并对该帖的基本笔画、偏旁部首以及间架结构以图示的方法进行了讲解分析,全书内容丰富,讲解深入浅出,通俗易懂,从中读者可对吴让之的篆书有一个全面的了解和认识。希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,

评分随着我的成长,家人们也在满满变老。总有一天,我也会像爸爸一样,化为一个支点,为我深爱的他们撑起整片天空。

评分传吴让之从包世臣学书,并恪守师法

评分了解了解了解了解了解

评分很喜欢

评分还可以的书,入门比较好。

评分我看到大片暖暖的橘红下爸爸就像是一个支点,以他全部的爱,支撑起家庭的幸福的重担。

评分版本模糊了!不是很清楚!

评分非常满意非常满意非常满意非常满意非常满意

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有