具体描述

内容简介

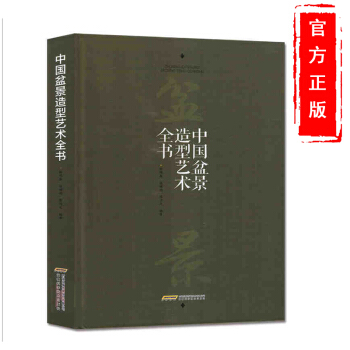

印章古称玺,是一种凭信工具,同时也是书法与雕刻相结合的一门艺术。中国的印章艺术,兼具独特而古老之特性,在传统文化中占有一席之地。它以书法雕刻两相结合,具有实用、欣赏、收藏之价值,是贡献给人类艺术宝库的艺术珍品,是东方民族的瑰宝。本书主要介绍了中国四大名石之一的青田印石,青田佳石静谧、淡和、冷俏、绝俗、冰清玉洁,乃是至高至善的。可谓本色本质、魅力天成……目录

第一章 青田印石概论第二章 青田印石图录

第三章 青田印石观止

十年磨砺(代后记)

前言/序言

用户评价

这本书的实用性体现在它对印章文化的细致梳理上。它没有仅仅停留在对石料本身的描述,而是巧妙地将印石与篆刻艺术的实践紧密结合起来。比如,书中对于不同石材的“刀感”差异,如何影响篆刻家的创作取向,有着非常独到的见解。对于初学者来说,这部分内容是无价之宝,它能帮助我们理解为什么某些名家偏爱某一种石材,以及这种偏爱背后的技术考量。同时,它也收录了一些经典印章的拓片和高清局部放大图,这对于学习章法布局和线条处理大有裨益。我个人感觉,这本书的作者非常清楚,阅读者最终的目的不仅仅是拥有一个漂亮的石头,而是希望能够更好地去“使用”它,去“创作”它,所以这种面向实践的导向性,让它的价值陡增不止一个档次。

评分我必须得说,这本书的学术深度和广度确实是同类著作中少见的。它显然不是走马观花的介绍,而是扎根于长期的田野调查和档案挖掘。当我翻阅那些关于印石开采历史和矿脉演变的章节时,那种严谨的考证态度就扑面而来。作者似乎对每一方印石的“身世”都了如指掌,从地质成因到历代名家对特定石材的偏好,都有详尽的论述,并且大量引用了古代文人的笔记和地方志中的记载作为旁证,极大地增强了说服力。这种将地质学、历史学与艺术史熔于一炉的叙事方式,让读者在欣赏美物的同时,也接受了一堂生动的文化矿物学课程。对于想系统了解印石文化脉络的严肃爱好者来说,这本书无疑提供了一个坚实可靠的知识框架,而不是零散的碎片信息。

评分如果要给一个形容词来概括阅读这本书的体验,我会选择“沉浸式”。这本书的编排结构非常流畅,章节之间的过渡自然平滑,就像在聆听一位经验丰富的鉴赏家娓娓道来他的收藏心得。它成功地营造了一种氛围,让你感觉自己并非在阅读一本印石图鉴,而是在一位老友的石室中,一起摩挲、赏玩着那些稀世珍宝。从矿石的源头追溯到流传的脉络,再到审美鉴赏的范式,它提供了一条清晰的认知路径,帮助读者建立起一个完整且多维度的知识体系。这种构建知识体系的能力,恰恰体现了一部伟大图典的价值所在,它不仅是信息的载体,更是思维的引导者,让人在阅读结束后,对所研究的对象,拥有了全新的、更深刻的理解和敬畏之心。

评分令我感到惊喜的是,作者在讲述过程中所流露出的那种朴素而真挚的情感。虽然行文是学术性的,但字里行间洋溢着对这片土地孕育出的瑰宝的热爱。他描述起某块印石的“皮色”变化时,那种细腻入微的措辞,简直像是对着情人诉衷肠。这种“带着感情的记录”,使得原本可能枯燥的材料介绍变得富有生命力。我仿佛能透过文字,感受到那块石头在时光中经历了怎样的风霜雨雪,如何被一代代匠人精心雕琢。这种人文关怀,是很多纯粹的科普读物所缺乏的。它提醒我们,印石背后承载的,是中华民族对“方寸之间见天地”这一哲思的执着追求,远非一块普通的矿物可以概括。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品级别的享受!封面那厚实的质感,加上烫金的书名字体,拿在手里沉甸甸的,透露出一种历史的厚重感。内页的纸张选择也非常考究,那种微微泛黄的米白色,既保护了眼睛,又让那些精美的彩色图片显得格外鲜活。我尤其喜欢它在图版排版上的用心,很多重要的印章和印石,都是以跨页大图的形式呈现,细节纤毫毕现,那种石头的肌理、色彩的微妙变化,即使隔着纸张,似乎也能感受到材质的温润或冷硬。这本书在视觉上给予读者的冲击力是巨大的,它不仅仅是一本工具书,更像是一件精心策划的展览图录,让人忍不住想花大量时间去细细品味每一张照片的构图和光影处理。它在向我们传达的,不只是石头本身的美,还有摄影师和设计者对传统工艺的敬畏之情。这种对“物”的尊重,通过书籍的实体呈现,已经超越了单纯的文献记录,达到了审美的层面。

评分到货也很快,喜欢。。。

评分宝贝质量、印刷都很好,搞活动的时候买的很划算,下次还会再来的。

评分印刷不错一本很好的书

评分挺好,挺好,挺好,重要事情要说三遍

评分宝贝质量、印刷都很好,搞活动的时候买的很划算,下次还会再来的。

评分挺好,挺好,挺好,重要事情要说三遍

评分宝贝质量、印刷都很好,搞活动的时候买的很划算,下次还会再来的。

评分图文并茂的好书,不错~

评分非常好的书 很有使用价值 研究必备

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![绘图盆景造型2000例 [200 Cases of Drawing Penjing Shape] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11186525/rBEQWFE--A0IAAAAAAign0fzEgYAAB96QEhzUgACKC3403.jpg)

![齐藤谣子的拼布教室:各式各样的小房子 [ハウスがいっぱい] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11589669/54800b53N311c0f6e.jpg)

![狗狗不可告人的秘密 [Things Your Dog Doesn't Want You to Know] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11745842/55cc0c5cN17b7b046.jpg)