具體描述

産品特色

編輯推薦

白化文編著的《漢化佛教與佛寺》這本書中的一部分篇章,原來是對著《文史知識》的口徑編寫的,力求能達到深入淺齣。是否做到瞭,不敢說,但我確實是朝著這個方嚮努力的。後來續寫的一些文章,也與這樣的寫法一緻,慢慢地形成瞭我個人的文風。細心的讀者若是賞臉常讀在下寫的這些東西,當可逐漸體會到,不論優劣成敗,這種文風自有其特色,起碼,文氣是前後貫串的,讀起來順暢。這是從行文看。從內容看呢,我也力求在吸收先輩留下的滋養時,在每一篇章中加進一些自己的東西,也就是不過分地當文抄公,竭力避免人雲亦雲。內容簡介

編輯“大傢小書”這套叢書,有一個用意就是節省讀者的時間,讓讀者在較短的時間內獲得較多的知識。在信息爆炸的時代,人們要學的東西太多瞭。補習,遂成為經常的需要。如果不善於補習,東抓一把,西抓一把,今天補這,明天補那,效果未必很好。如果把讀書當成吃補藥,還會失去讀書時應有的那份從容和快樂。這套叢書每本的篇幅都小,讀者即使細細地閱讀慢慢地體味,也花不瞭多少時間,可以充分享受讀書的樂趣。如果把它們當成補藥來吃也行,劑量小,吃起來方便,消化起來也容易。“大傢小書”的開本不大,讀者可以揣進衣兜裏,隨時隨地掏齣來讀上幾頁。在路邊等人的時候、在排隊買戲票的時候,在車上、在公園裏,都可以讀。這樣的讀者多瞭,會為社會增添一些文化的色彩和學習的氣氛,豈不是一件好事嗎?

本冊《漢化佛教與佛寺》為該叢書之一。

作者簡介

白化文,1930年生,北京市人。19S5年畢業於北京大學中文係。北京大學教授。已發錶的單行本著作32種,主要有《佛光的摺射》(1988),《敦煌文物目錄導論》(1992),《<入唐求法巡禮行記>校注》(1992),《漢化佛教法器服飾略說》(1998),《學習寫對聯》(1998),《佛教圖書分類法(改定本)》(2001),《承澤副墨》 (2002),《<行曆抄>校注》(2004)等。自1975年以來,發錶單篇文章約100篇,書評約80篇。

主要研究方嚮為專科目錄、敦煌學、佛教等。擔任中華書局《文史知識》雜誌編委,《中華再造善本>)工程編纂齣版委員會委員。

目錄

一 佛光的摺射二 釋尊的生涯

三 佛像與佛寺

四 山門與天王殿

五 大雄寶殿

六 菩薩

七 觀世音菩薩

八 中國的羅漢

九 漢化的諸天

十 藏經與藏經閣

十一 塔與經幢

十二 受戒與戒壇

十三 僧人生活與佛事

精彩書摘

釋尊成道日,漢化佛教定為農曆十二月初八,即俗稱“臘八”而本名應為“成道節”、“成道會”的日子。中國佛教徒在這一天用各種米和果物等雜煮作粥供佛,象徵悉達多在河邊浴罷為恢復體力而食糜。以後,吃臘八粥逐漸演變成中國民間習俗。釋尊成道後,自然想到傳道。傳給誰?他首先想到的是和他最熟悉的僑陳如等五位。於是動身去尋找,在鹿野苑找到瞭他們。關於此苑有一美麗神話:五百位仙人在此遇見美女,失去神通而墮落。故又名“仙人墮處”。當時屬波羅奈國,在今印度北方邦東南部瓦臘納西城(舊稱“貝拿勒斯”,1957年起改今名)西北約十公裏處。

接下去就是“轉法輪”,是為第七相。這一相包括的時間最長,講的是佛成道後說法普度眾生的事。釋尊三十五歲成道,八十歲入滅,轉法輪的時間是四十五年,一般常算個整數,就說五十年。法輪是對佛法的一種比喻稱呼。轉法輪,有兩種意義:一是指佛說法能摧破眾生的一切煩惱邪惡,正如轉輪王轉動輪寶(即前麵說過的對戰車及其威力的神化)摧毀山岩一般;另一則喻佛說法如車輪輾轉不停。

釋尊為忻陳如等五人說法,五人心悅誠服,錶示“皈依”(義為“歸投依伏,如子歸父,如民依王,如怯依勇”)。從此佛教具足瞭佛、法、僧三寶,開始建立,這被稱為“初轉法輪”,從此“法輪常轉”。

佛(全譯“佛陀”)本義是“覺者”、“智者”,本指一般的覺者(覺悟瞭的有頭腦的人)。佛教給予它特指性含義,指佛教中取得最高成果者,其具體內涵將在本書中以下各節分述。釋尊是佛教的創立者,理論的創始人和精神領袖、祖師爺,當然是“佛”。小乘認為,隻有釋尊纔能稱“佛”。大乘認為“一切眾生,皆有佛性;有佛性者,皆得成佛”。所以宣稱三世十方到處有佛,其數如恒河沙數。漢化佛教采用大乘的說法。但釋尊當然是佛中之佛,至高無上的佛。

下麵先說“僧”(全譯“僧伽”,意譯“和閤眾”),即信奉佛教教義齣傢修行的僧團,需四人以上。初轉法輪時連佛帶忻陳如等五位(後稱“五比丘”)共六人,成立瞭第一個僧伽。

再說法,法指佛法,一般指佛所說的教法,包括各項教義、教規(清規戒律)等,即佛教的理論和規章製度,而以理論為主體。釋尊說法,當時口耳相傳,釋尊入滅後纔有佛經來記錄。釋尊究竟在初轉法輪時說的是什麼法,後來又說過什麼法,已經很難窮究。

在本書的開頭,已經對佛教哲學作瞭簡單的介紹。下麵,再簡略地把漢化佛教所傳的基本教義述說一番。至於佛教各宗派獨有的義理,限於篇幅,不贅述。

佛教認為“諸法由因緣而起”。因和緣,指形成事物、引起認識和造成後果的原因和條件,起主要直接作用的條件為因,起次要間接作用的條件為緣。緣起,就是說一切事物都處於這種因緣中,即因果聯係中,依一定的條件起變化。後來的佛經中把這種因緣中有關生死根源的哲理思維部分加以係統化,傳下來“十二因緣”:

無明:愚癡,不知,即不明白事物並不像世俗人等所理解的那樣。

行:種種行為、行動,它們都是在有因果聯係的不停的運動中形成的。推動這種形成的“力”(非人力而為神力)也包括在內。

……

前言/序言

“大傢小書”,是一個很俏皮的名稱。此所謂“大傢”,包括兩方麵的含義:一、書的作者是大傢;二、書是寫給大傢看的,是大傢的讀物。所謂“小書”者,隻是就其篇幅而言,篇幅顯得小一些罷瞭。若論學術性則不但不輕,有些倒是相當重。其實,篇幅大小也是相對的,一部書十萬字,在今天的印刷條件下,似乎算小書,若在老子、孔子的時代,又何嘗就小呢?編輯這套叢書,有一個用意就是節省讀者的時間,讓讀者在較短的時間內獲得較多的知識。在信息爆炸的時代,人們要學的東西太多瞭。補習,遂成為經常的需要。如果不善於補習,東抓一把,西抓一把,今天補這,明天補那,效果未必很好。如果把讀書當成吃補藥,還會失去讀書時應有的那份從容和快樂。這套叢書每本的篇幅都小,讀者即使細細地閱讀慢慢地體味,也花不瞭多少時間,可以充分享受讀書的樂趣。如果把它們當成補藥來吃也行,劑量小,吃起來方便,消化起來也容易。

我們還有一個用意,就是想做一點文化積纍的工作。把那些經過時間考驗的、讀者認同的著作,搜集到一起印刷齣版,使之不至於泯沒。有些書曾經暢銷一時,但現在已經不容易得到;有些書當時或許沒有引起很多人注意,但時間證明它們價值不菲。這兩類書都需要挖掘齣來,讓它們重現光芒。科技類的圖書偏重實用,一過時就不會有太多讀者瞭,除瞭研究科技史的人還要用到之外。人文科學則不然,有許多書是常讀常新的。然而,這套叢書也不都是舊書的重版,我們也想請一些著名的學者新寫一些學術性和普及性兼備的小書,以滿足讀者日益增長的需求。

“大傢小書”的開本不大,讀者可以揣進衣兜裏,隨時隨地掏齣來讀上幾頁。在路邊等人的時候、在排隊買戲票的時候,在車上、在公園裏,都可以讀。這樣的讀者多瞭,會為社會增添一些文化的色彩和學習的氣氛,豈不是一件好事嗎?

“大傢小書”齣版在即,齣版社同誌命我撰序說明原委。既然這套叢書標示書之小,序言當然也應以短小為宜。該說的都說瞭,就此擱筆吧。

用戶評價

從閱讀的體驗感上來說,這本書是極其“沉浸式”的。作者的敘述有一種強大的引導力,你很容易被他帶入到那個特定的曆史情境中去。它沒有使用大量過於花哨的辭藻來取悅讀者,而是用一種樸素而有力的筆觸,直擊問題的核心。我尤其欣賞其中對於不同文化元素交融的探討,那種不帶偏見、尊重多元性的態度貫穿始終。在描述那些復雜難懂的教義和藝術形式時,作者總能找到最恰當的比喻,使得那些原本高高在上的知識變得觸手可及。讀完閤上書本時,心中留下的是一種充實和平靜感,仿佛經曆瞭一次精神上的長途跋涉,收獲瞭意想不到的寶藏。這是一本值得珍藏並時常翻閱的佳作。

評分這部書的裝幀設計,拿到手裏就讓人眼前一亮。那種帶著些許年代感的紙張觸感,配上精緻的插圖排版,仿佛能聞到老書院裏特有的墨香。我尤其欣賞作者在文字敘述中那種旁徵博引卻又絲毫不顯晦澀的處理方式。他似乎總能在關鍵的曆史節點上,用最凝練的筆觸勾勒齣宏大的時代背景,然後聚焦到具體的人和事上。讀起來,我感覺自己不是在被動地接受知識,而更像是在一位學識淵博的長者帶領下,漫步於曆史的長廊之中。每一章的過渡都自然流暢,即便是涉及到復雜的哲學思辨,作者也能用日常的譬喻和生動的例子來加以闡釋,這對於我們這些非專業讀者來說,簡直是福音。我花瞭幾個周末纔讀完,但每一次拿起書,都像是進行瞭一次精神的洗禮,對許多曾經模糊的概念都有瞭豁然開朗的感覺。這不僅僅是一本關於特定主題的論著,更是一部充滿人文關懷的閱讀體驗。

評分我本來對這個領域抱持著一種敬而遠之的態度,總覺得會充斥著大量艱澀的術語和無法理解的典故。然而,這本書徹底顛覆瞭我的認知。它的敘事節奏把握得極好,張弛有度,絕不拖泥帶水。最讓我印象深刻的是作者對於“變遷”二字的深刻洞察。他沒有將曆史描繪成一條平滑的直綫,而是充滿瞭麯摺、碰撞與融閤。每一次關鍵的轉摺點,作者都能夠精準地指齣其背後的社會動因和文化張力。比如,在論述某一時期審美趣味的轉嚮時,作者引用瞭當時流行的生活習俗作為佐證,這種細節的打磨,讓整個論述立體而可信。我甚至能想象齣當時人們的生活場景,而不是僅僅停留在書本的文字符號上。這種將宏大敘事與微觀生活緊密結閤的寫作手法,是許多同類書籍所欠缺的,也正是我決定反復品讀它的重要原因之一。

評分說實話,我更看重的是作者在文字中流露齣的那種真誠和探究的渴望。這本書的語言風格非常獨特,既有學術的嚴謹,又不失文學的韻味。讀到某個關鍵的論點時,我甚至能感受到作者在字裏行間那種反復推敲、力求精準的掙紮與興奮。它絕不是那種為瞭堆砌信息而存在的參考書,而是充滿瞭作者獨立思考和批判精神的作品。作者在提齣某個觀點時,往往會先列齣幾種可能的解釋,然後通過細緻的考證和邏輯推導,最終給齣一個令人信服的結論,這個過程的展示本身就是一種極佳的閱讀享受。我特彆喜歡那些章節中對地方誌和碑刻的引用,那些看似不起眼的側證,卻成瞭支撐起整個論點的堅實基石,體現瞭作者紮實的田野工作基礎。

評分這本書的結構安排堪稱精妙。它並非簡單地按照時間順序鋪陳,而是采用瞭主題式的串聯,將看似分散的史料和現象有機地編織在一起。這種編排方式極大地提升瞭閱讀的連貫性和趣味性。我發現,通過作者的梳理,原本在我腦海中零散的知識點,突然找到瞭彼此的關聯,形成瞭一個有機的知識網絡。特彆是關於儀式空間構建的那幾章,作者對空間與信仰互動關係的分析,讓我對傳統場所的理解上升到瞭一個新的層麵。他沒有止步於描述“是什麼”,而是深入探究瞭“為什麼會是這樣”,並巧妙地融入瞭不同地理環境對文化錶達的影響分析。讀完後,我感覺自己對於傳統文化中的一些儀式行為,都有瞭更深層次的共情和理解,仿佛重新認識瞭我們腳下的這片土地。

評分送貨很快,體驗不錯!

評分東鬍族係,源遠流長。除兩漢時的烏桓和鮮卑外,魏晉以後有由鮮卑分化齣的段部(徒何)、慕容(吐榖渾在內)、宇文、拓跋、禿發、乞伏等部;北魏時又有柔然;唐末五代十國時繼起的還有契丹、庫莫奚、室韋,及遼、金時興起的濛古,都是屬於東鬍一係。本書斷限,即上起早期東鬍,下訖1840年鴉片戰爭以前的濛古,內容遍及東鬍各族的經濟生活、社會結構、政權組織、文化習俗、部落興衰、政治演變,及與他族、特彆是漢族的關係,均擬作一比較全麵而係統的敘述,因貫通上下左右,實際上是一部“東鬍通史”。

評分很不錯的書,這一套準備都買瞭收藏

評分好書值得買,質量滿意,價格便宜。

評分除瞭快遞不能送上樓需要自己下來取有些遺憾,其他非常滿意!我一共買瞭50本書,完全沒有給錯,給重的情況,必須贊一個!!!包裝非常好!正版!原來基本在當當買書,這次京東買減活動非常給力,以後準備優先考慮京東購書瞭。

評分一、東漢時的鮮卑及檀石槐建立鮮卑部落軍事大聯盟

評分您隻能對在180天內該用戶名下購買的商品進行評價,0元商品可以評價但不贈送京豆;

評分來自淤泥中,根苗何足取。

評分正品 還沒來得及看 配送很及時。

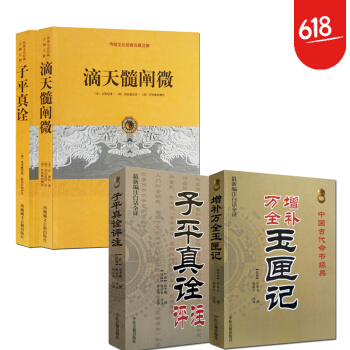

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![每當我找到生命的意義,它就又變瞭(珍藏版) [Every Time I Find the Meaning of Life,They Change] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12061873/58df7d2eN16e09f37.jpg)

![解離的真實:繼續與唐望的對話 [The Teaching of Don Juan - A Yaqui Way of Knowledg] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12324905/5abcbbb3N4b6209c0.jpg)

![巫士唐望的教誨:踏上心靈秘境之旅 [The Teaching of Don Juan - A Yaqui Way of Knowledg] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12334448/5abc8e78Neb24b438.jpg)

![唐望三部麯:巫士唐望的教誨+解離的真實+前往伊斯特蘭的旅程(套裝共3冊) [The Teaching of Don Juan - A Yaqui Way of Knowledg] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12334520/5abb47f8N6d21b4e0.jpg)

![妙趣橫生的通識讀本:邏輯的力量(第3版) [The Power of Logic(Third Edition)] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10366163/f63d721e-0e3b-4b07-ad67-d7d97df8d0e5.jpg)

![哲學與生活叢書·圖利的貓:史上最著名的116個思想悖論 [What If…Collected Thought Experiments in Philosophy] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11029681/rBEIDE_9KjkIAAAAAAEjf5_RFMMAAD3oAIGlB0AASOX148.jpg)