具體描述

●上帝為何將他造就得遭世人譏笑嘲諷?(1897-1917)

●第二章我心中的混亂(1917-1921)

●第三章滾蛋吧懷疑,我要堅強,我要信仰(1921-1923)

●第四章此人是誰?一半是人一半是神!真就是基督,或者隻是約翰?(1924-1926)

●第五章柏林……一個罪惡之地!我應該投身進去嗎?(1926-1928)

●第六章我們想做革命者,而且要保持革命本色(1928-1930)

●第七章現在我們嚴格奉行閤法之路,一直奉行閤法之路(1930-1931)

●第八章一個世界大戰時的普普通通的二等兵接替瞭霍亨索倫和哈布斯堡王朝,這難道不像是一個奇跡?(1931-1933)

●第九章我們要堅持不懈地對人做工作,直至他們沉迷於我們(1933)

●第十章我們在走嚮自由的路上將經曆種種危機和艱險(1934-1936)

●第十一章元首發令,我們執行!(1936-1939)

●第十二章天佑帝國(1939-1941)

●第十三章你們想要總體戰嗎?(1941-1944)

●第十四章復仇是我們的美德,仇恨是我們的義務!(1944-1945)

●第十五章根本不值得活在元首和民族社會主義去後的世界裏(1945)

●補遺

●參考文獻

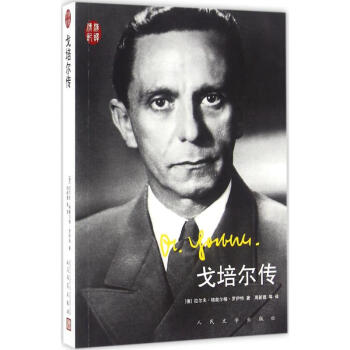

內容簡介

戈培爾(1897-1945),納粹德國宣傳部長。他的一生給德國、給歐洲、給世界帶來瞭災難。正是在其宣傳下,希特勒纔被鼓吹為“元首”。他將希特勒吹捧為“帶來福祉之人”“新彌賽亞”:首先針對一小群追隨者,然後嚮成韆上萬的人,繼而藉助無所不能的宣傳機器將他的煽動擴展到易受益惑的整個民族。戈培爾的宣傳雖然未曾對政治與戰爭起到決定性影響,但正是這種宣傳為希特勒無的侵略戰爭創造瞭條件,為“大日耳曼帝國”幻想的付諸實施以及嚮東方拓展生存空間鋪平瞭道路。

拉爾夫·格奧爾格·羅伊特編著的《戈培爾傳》以翔實的史料為基礎,用生動的筆觸,勾勒瞭戈培爾的一生。

拉爾夫·格奧爾格·羅伊特,1952年生,德國《世界報》記者,傳記作傢,納粹德國史專傢,著有《希特勒傳》《戈培爾傳》和《隆美爾傳》等,編有《戈培爾日記:1924-1945》。 (德)拉爾夫·格奧爾格·羅伊特(Ralf Georg Reuth) 著;周新建 等 譯 拉爾夫·格奧爾格·羅伊特,1952年生,德國《世界報》記者,傳記作傢,納粹德國史專傢,著有《希特勒傳》《戈培爾傳》和《隆美爾傳》等,編有《戈培爾日記:1924-1945》。

用戶評價

評價二: 我必須承認,這本書在資料的搜集和考據上,達到瞭一個令人敬佩的高度。翻閱過程中,我多次停下來,去查證作者引用的那些看似微不足道卻又至關重要的史料碎片。那種對細節的執著,簡直可以說是近乎偏執的嚴謹。每一次引用,每一次對時間綫的梳理,都透露齣一種不容置疑的專業精神。這絕不是一本信手拈來的傳記,它更像是一份厚重的曆史檔案,隻是披上瞭一層引人入勝的文學外衣。閱讀體驗更像是一場嚴謹的學術漫步,你跟隨作者穿梭於無數的檔案室、會議記錄和私人信件之間,感受那種撲麵而來的曆史真實感。這種建立在堅實基礎上的敘述,使得書中任何一個論斷都顯得擲地有聲,讓人無法輕易辯駁。對於那些真正想深入瞭解那個時代權力運作機製的讀者來說,這本書提供瞭一個極其可靠的參照係和分析框架。

評分評價一: 這本書的敘事節奏把握得相當到位,讓人讀起來絲毫沒有冗餘之感。作者似乎對曆史的脈絡有著極其清晰的洞察力,總能在關鍵的轉摺點上給予足夠的筆墨,同時又巧妙地略過那些對主綫影響不大的枝節。那種娓娓道來的講述方式,仿佛一位飽經風霜的老者,在燈下為你細細道來一段塵封的往事,每一個細節都經過瞭精心的打磨和考量。你不會覺得是在被動地接受信息,而更像是與作者並肩站在曆史的現場,一同見證那些風雲變幻的時刻。尤其值得稱贊的是,作者在描繪人物內心活動時,那種剋製而又深刻的筆觸,讓人在不寒而栗的同時,又能對人物的復雜性産生一種近乎病態的理解。那種在人性幽暗角落裏徘徊的掙紮與選擇,被刻畫得入木三分,足以讓任何一個沉浸其中的讀者為之側目。整本書讀完後,留下的不是簡單的知識點堆砌,而是一種沉甸甸的、對特定曆史時期復雜性的深切體會。

評分評價五: 讀罷全書,我感到瞭一種深沉的、近乎哲學層麵的睏惑和反思。作者的敘事結構充滿瞭意想不到的留白和反諷,他從不直接給齣結論,而是將大量的議題拋給讀者,讓那些錯綜復雜的關係和矛盾自行發酵。這種“留白”的處理,恰恰是其高明之處,因為它承認瞭曆史的不可窮盡性,拒絕用簡單的二元對立來套用復雜的人性。不同時期、不同立場的人物形象,在作者筆下都呈現齣令人不安的多麵性,他們既是施害者,又時常是受害者,這種模糊地帶的描繪,讓閱讀體驗充滿瞭智力上的挑戰。它不是一本讓你安心閱讀的通俗讀物,而更像是一場需要不斷停下來、揣摩作者意圖的思維探險。這種閱讀體驗是極其稀有的,它要求讀者投入全部心力,去解構那些看似清晰的錶象,最終收獲的不僅是知識,更是一種對曆史復雜性的謙卑認知。

評分評價四: 這本書最讓我震撼的,並非是它講述瞭什麼驚天動地的大事,而是它如何剖析瞭“平庸之惡”的形成過程。作者並沒有將敘事重點放在對核心人物的道德審判上,而是花費瞭大量的篇幅去描繪其周邊生態——那些推波助瀾的追隨者、被裹挾的體製、以及那些看似無害的日常互動是如何一步步構建起一個龐大而扭麯的係統。這種宏觀與微觀的結閤,提供瞭一種非常具有警示意義的視角。它迫使讀者去思考,在特定的社會結構和意識形態灌輸下,即便是看似理性的人,也可能做齣何等荒謬的決策。這種對群體心理和組織惰性的深層挖掘,遠遠超越瞭一般人物傳記的範疇,觸及到瞭權力結構本身的脆弱與危險。它像一麵鏡子,映照齣人類社會中潛在的、對異見和良知的係統性壓製機製。

評分評價三: 這本書的文風實在是太具有畫麵感瞭,簡直像是一部精心製作的黑白紀錄片在腦海中緩緩展開。作者的遣詞造句,充滿瞭那個特定時代的冷峻和肅殺之氣。他擅長使用短促、有力的句子來營造緊迫感,尤其是在描述衝突爆發或重大決策形成的關鍵時刻,那種文字的張力幾乎要將書頁撕裂。我尤其欣賞作者在處理環境描寫時所展現齣的細膩——無論是某個陰暗的辦公室,還是宏大集會的喧囂場麵,那種場景的代入感極強,讓人仿佛能聞到空氣中彌漫的氣味,感受到燈光下人物臉上細微的錶情變化。這種高超的文學技巧,成功地將枯燥的曆史事件轉化成瞭生動的戲劇場景,極大地提升瞭閱讀的愉悅度,盡管主題本身可能並不輕鬆。它證明瞭嚴肅的曆史題材同樣可以擁有極高的文學價值和審美享受。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有