具体描述

●上帝为何将他造就得遭世人讥笑嘲讽?(1897-1917)

●第二章我心中的混乱(1917-1921)

●第三章滚蛋吧怀疑,我要坚强,我要信仰(1921-1923)

●第四章此人是谁?一半是人一半是神!真就是基督,或者只是约翰?(1924-1926)

●第五章柏林……一个罪恶之地!我应该投身进去吗?(1926-1928)

●第六章我们想做革命者,而且要保持革命本色(1928-1930)

●第七章现在我们严格奉行合法之路,一直奉行合法之路(1930-1931)

●第八章一个世界大战时的普普通通的二等兵接替了霍亨索伦和哈布斯堡王朝,这难道不像是一个奇迹?(1931-1933)

●第九章我们要坚持不懈地对人做工作,直至他们沉迷于我们(1933)

●第十章我们在走向自由的路上将经历种种危机和艰险(1934-1936)

●第十一章元首发令,我们执行!(1936-1939)

●第十二章天佑帝国(1939-1941)

●第十三章你们想要总体战吗?(1941-1944)

●第十四章复仇是我们的美德,仇恨是我们的义务!(1944-1945)

●第十五章根本不值得活在元首和民族社会主义去后的世界里(1945)

●补遗

●参考文献

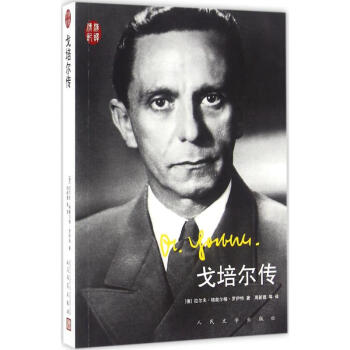

内容简介

戈培尔(1897-1945),纳粹德国宣传部长。他的一生给德国、给欧洲、给世界带来了灾难。正是在其宣传下,希特勒才被鼓吹为“元首”。他将希特勒吹捧为“带来福祉之人”“新弥赛亚”:首先针对一小群追随者,然后向成千上万的人,继而借助无所不能的宣传机器将他的煽动扩展到易受益惑的整个民族。戈培尔的宣传虽然未曾对政治与战争起到决定性影响,但正是这种宣传为希特勒无的侵略战争创造了条件,为“大日耳曼帝国”幻想的付诸实施以及向东方拓展生存空间铺平了道路。

拉尔夫·格奥尔格·罗伊特编著的《戈培尔传》以翔实的史料为基础,用生动的笔触,勾勒了戈培尔的一生。

拉尔夫·格奥尔格·罗伊特,1952年生,德国《世界报》记者,传记作家,纳粹德国史专家,著有《希特勒传》《戈培尔传》和《隆美尔传》等,编有《戈培尔日记:1924-1945》。 (德)拉尔夫·格奥尔格·罗伊特(Ralf Georg Reuth) 著;周新建 等 译 拉尔夫·格奥尔格·罗伊特,1952年生,德国《世界报》记者,传记作家,纳粹德国史专家,著有《希特勒传》《戈培尔传》和《隆美尔传》等,编有《戈培尔日记:1924-1945》。

用户评价

评价二: 我必须承认,这本书在资料的搜集和考据上,达到了一个令人敬佩的高度。翻阅过程中,我多次停下来,去查证作者引用的那些看似微不足道却又至关重要的史料碎片。那种对细节的执着,简直可以说是近乎偏执的严谨。每一次引用,每一次对时间线的梳理,都透露出一种不容置疑的专业精神。这绝不是一本信手拈来的传记,它更像是一份厚重的历史档案,只是披上了一层引人入胜的文学外衣。阅读体验更像是一场严谨的学术漫步,你跟随作者穿梭于无数的档案室、会议记录和私人信件之间,感受那种扑面而来的历史真实感。这种建立在坚实基础上的叙述,使得书中任何一个论断都显得掷地有声,让人无法轻易辩驳。对于那些真正想深入了解那个时代权力运作机制的读者来说,这本书提供了一个极其可靠的参照系和分析框架。

评分评价五: 读罢全书,我感到了一种深沉的、近乎哲学层面的困惑和反思。作者的叙事结构充满了意想不到的留白和反讽,他从不直接给出结论,而是将大量的议题抛给读者,让那些错综复杂的关系和矛盾自行发酵。这种“留白”的处理,恰恰是其高明之处,因为它承认了历史的不可穷尽性,拒绝用简单的二元对立来套用复杂的人性。不同时期、不同立场的人物形象,在作者笔下都呈现出令人不安的多面性,他们既是施害者,又时常是受害者,这种模糊地带的描绘,让阅读体验充满了智力上的挑战。它不是一本让你安心阅读的通俗读物,而更像是一场需要不断停下来、揣摩作者意图的思维探险。这种阅读体验是极其稀有的,它要求读者投入全部心力,去解构那些看似清晰的表象,最终收获的不仅是知识,更是一种对历史复杂性的谦卑认知。

评分评价三: 这本书的文风实在是太具有画面感了,简直像是一部精心制作的黑白纪录片在脑海中缓缓展开。作者的遣词造句,充满了那个特定时代的冷峻和肃杀之气。他擅长使用短促、有力的句子来营造紧迫感,尤其是在描述冲突爆发或重大决策形成的关键时刻,那种文字的张力几乎要将书页撕裂。我尤其欣赏作者在处理环境描写时所展现出的细腻——无论是某个阴暗的办公室,还是宏大集会的喧嚣场面,那种场景的代入感极强,让人仿佛能闻到空气中弥漫的气味,感受到灯光下人物脸上细微的表情变化。这种高超的文学技巧,成功地将枯燥的历史事件转化成了生动的戏剧场景,极大地提升了阅读的愉悦度,尽管主题本身可能并不轻松。它证明了严肃的历史题材同样可以拥有极高的文学价值和审美享受。

评分评价四: 这本书最让我震撼的,并非是它讲述了什么惊天动地的大事,而是它如何剖析了“平庸之恶”的形成过程。作者并没有将叙事重点放在对核心人物的道德审判上,而是花费了大量的篇幅去描绘其周边生态——那些推波助澜的追随者、被裹挟的体制、以及那些看似无害的日常互动是如何一步步构建起一个庞大而扭曲的系统。这种宏观与微观的结合,提供了一种非常具有警示意义的视角。它迫使读者去思考,在特定的社会结构和意识形态灌输下,即便是看似理性的人,也可能做出何等荒谬的决策。这种对群体心理和组织惰性的深层挖掘,远远超越了一般人物传记的范畴,触及到了权力结构本身的脆弱与危险。它像一面镜子,映照出人类社会中潜在的、对异见和良知的系统性压制机制。

评分评价一: 这本书的叙事节奏把握得相当到位,让人读起来丝毫没有冗余之感。作者似乎对历史的脉络有着极其清晰的洞察力,总能在关键的转折点上给予足够的笔墨,同时又巧妙地略过那些对主线影响不大的枝节。那种娓娓道来的讲述方式,仿佛一位饱经风霜的老者,在灯下为你细细道来一段尘封的往事,每一个细节都经过了精心的打磨和考量。你不会觉得是在被动地接受信息,而更像是与作者并肩站在历史的现场,一同见证那些风云变幻的时刻。尤其值得称赞的是,作者在描绘人物内心活动时,那种克制而又深刻的笔触,让人在不寒而栗的同时,又能对人物的复杂性产生一种近乎病态的理解。那种在人性幽暗角落里徘徊的挣扎与选择,被刻画得入木三分,足以让任何一个沉浸其中的读者为之侧目。整本书读完后,留下的不是简单的知识点堆砌,而是一种沉甸甸的、对特定历史时期复杂性的深切体会。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有