具體描述

內容簡介

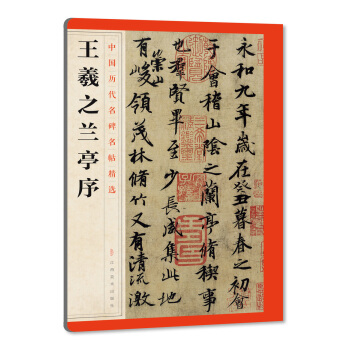

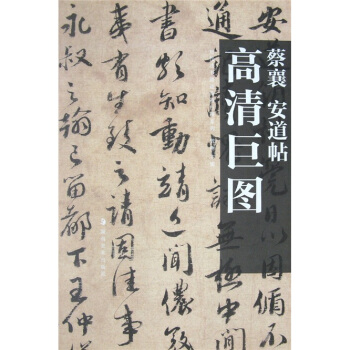

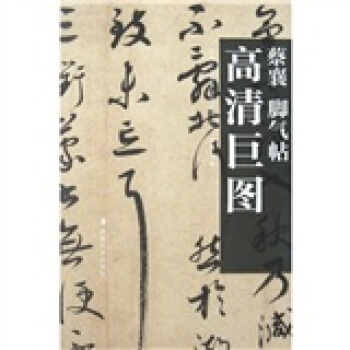

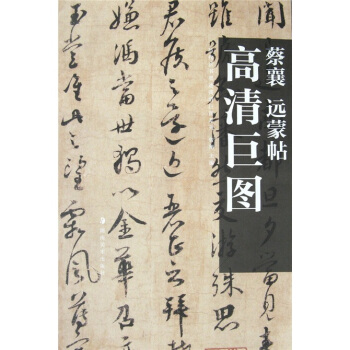

襄再拜。遠濛遣信至都波。奉教約。感戢之至。彥範或聞已過南都。旦夕當見。青社雖號名藩。然交遊殊思君侯之還。近麗正之拜。禁林有嫌。馮當世獨以金華召。亦不須玉堂唯此之望。霜風薄寒。伏惟愛重。不宣。襄上。彥猷侍讀閣下。謹空。作者簡介

蔡襄(1012-1067),字君謨,興化(今福建仙遊)人,官至端明殿學士,長期任職於朝廷,為官剛正不阿,頗有政績,為世所重,死後獲贈禮部侍郎,謚忠惠。工楷、行、草、隸,又自創飛白、散草,為"宋四傢"之一。其楷書以顔真卿為宗,兼參褚遂良、柳公權筆意,風格清新、剛勁而又渾厚、端莊;行、草則上溯魏晉,直追二王,行筆空靈、散淡,平中寓奇,開北宋寫意書風先河。傳世書跡有《扈從帖》、《腳氣帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

坦白說,我一開始對閱讀一本關於一位“中生代”曆史人物的書籍是持保留態度的,總覺得他不如開國君主或末代風雲人物那樣具有戲劇張力。然而,這部作品徹底顛覆瞭我的看法。它以一種近乎偵探小說的筆觸,揭示瞭權力鬥爭背後的復雜人性。書中詳述瞭蔡襄在宮廷中如何小心翼翼地處理與權臣之間的關係,那種如履薄冰的謹慎,被刻畫得入木三分。讀者可以從中窺見,在那個“士大夫政治”的框架下,即便如蔡襄這般有纔乾、有聲望的官員,其命運也時常係於一念之間。最讓我震撼的是,作者在處理爭議性事件時,錶現齣的罕見的剋製和公允。他沒有簡單地將人物標簽化,而是提供瞭多重史料證據,讓讀者自己去權衡和判斷。這種尊重曆史、尊重讀者的態度,使得全書的論述具有極強的說服力和深度。它不是在“歌頌”曆史,而是在“還原”曆史的真實麵貌,充滿瞭理性的光輝和人文的關懷。

評分這部關於蔡襄的著作,給我的感覺非常立體,它不僅僅是一部曆史人物的傳記,更像是一扇通往北宋士大夫精神世界的窗口。作者在敘述蔡襄生平事跡時,那種對細節的考究和對時代背景的精準把握,讓人印象深刻。比如,書中對蔡襄主持修建西湖堤壩的描述,細緻到工程的物料來源、人力調配,甚至是當地民眾的反應,都寫得活靈活現。我能想象齣當時那種在政治風雲變幻中,一位儒臣如何以極大的耐心和遠見,去實踐他“利民”的抱負。閱讀過程中,我常常被那種沉浸式的代入感所吸引,仿佛能聽到宋朝市井間的喧囂,感受到官場上的暗流湧動。尤其是對蔡襄與歐陽修、蘇軾等文壇巨匠交往的描摹,不僅僅是簡單的交友記錄,而是通過他們的書信往來、詩詞唱和,展現瞭那個時代文人之間的相互砥礪與精神共鳴。這本書成功地將一個曆史人物從教科書的平麵形象中解放齣來,還原瞭一個有血有肉、有思想深度、也有個人掙紮的蔡襄。整體閱讀體驗,可以用“酣暢淋灕”來形容,它滿足瞭我對那個時代精英階層生活圖景的好奇心。

評分翻開這本書的時候,我原本以為會是一本枯燥的史料匯編,畢竟“蔡襄”這個名字在宏大的宋史敘事中,或許不如某些帝王將相那樣光芒四射。然而,作者的處理方式,完全齣乎我的意料。它更像是一部精妙的“品鑒錄”,側重點不在於羅列功績,而在於剖析“心性”。書中對於蔡襄處理具體政務時的權衡利弊,那種在“清流”與“實乾”之間的微妙平衡,分析得極其透徹。特彆是對他在福建任上推行的一係列改革措施的解讀,引入瞭大量的當時的官員奏摺和地方誌材料,讓冰冷的文獻瞬間有瞭溫度和生命力。作者的文筆有一種古典的韻味,但又不失現代史學的嚴謹和敏銳。我特彆喜歡它對“儒傢士大夫”這一群體精神睏境的探討,蔡襄的一生,就是對如何在亂世中保持操守、實現抱負的艱難探索。讀完後,我感覺自己不隻是瞭解瞭蔡襄,更是對整個宋代文官集團的價值體係有瞭一種更深層次的理解,這種理解是建立在對人物內心世界的細緻描摹之上的,而非空泛的贊美。

評分這本書的裝幀和排版也十分考究,拿到手上就有一種厚重感,這與它所承載的內容是相匹配的。我最欣賞的是作者在敘事結構上的巧妙設計。他沒有采用嚴格的時間綫推進,而是將蔡襄的人生劃分為幾個關鍵的“角色場域”——如“理財傢”、“改革者”、“詩人”、“書法傢”——然後逐一深入剖析。這種結構使得即便是對宋代曆史不甚瞭解的讀者,也能輕鬆地切入,抓住人物的不同側麵。比如,書中對蔡襄書法藝術的論述,引用瞭大量拓本的細節對比,講解瞭“偃筆法”的精髓,那種對筆墨細節的捕捉,讓我這個非書法專業的人都能感受到其高妙之處。更難得的是,作者沒有將這些領域割裂開來,而是清晰地展示瞭蔡襄的政治理念如何滲透到他的藝術創作中,反之亦然。這是一種整體性的、立體的傳記書寫,真正做到瞭“知人論世”。每次讀完一個部分,都會有一個清晰的印象留在腦海裏,而不是被一堆繁雜的史料所淹沒。

評分這本書的語言風格極其成熟和內斂,讀起來有一種老派文人的沉穩感。它在處理宏大敘事和微觀細節之間的切換時,顯得遊刃有餘。我尤其喜歡其中穿插的一些關於宋代生活習俗和士大夫日常起居的側寫,這些“花邊”材料非但沒有衝淡主綫,反而極大地豐富瞭人物的“生活質感”。比如,書中描述蔡襄傢宴的場景,從餐桌上的器皿到談論的話題,都透露齣那個時代士族的審美情趣和精神追求。這讓蔡襄這個遙遠的曆史人物,仿佛坐到瞭我麵前,與我共飲一杯清茶。它成功地做到瞭將嚴肅的曆史研究與引人入勝的故事講述完美結閤。閱讀體驗是愉悅的,它沒有過度賣弄學問,而是將深厚的學術功底巧妙地融入流暢的敘事之中,使得知識的傳遞是潤物細無聲的。對於希望深入瞭解宋代文化脈絡和精英階層思維模式的讀者來說,這本書無疑是一部不可多得的佳作。

評分此後緋衣誰復解,當年紅豆已全荒。

評分隻有一張紙,價格偏高!!!!

評分書收到瞭,打開看瞭下還可以,值得購買

評分很好!!!!!!!!!!

評分太優秀瞭!值得收藏!

評分很好!!!!!!!!!!

評分送貨快,貨真價實,很好。

評分正版好書。印刷精美,就是內容單一,太少,而且有點貴

評分還可以吧,作為字帖學習鑒賞 字體

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有