具體描述

編輯推薦

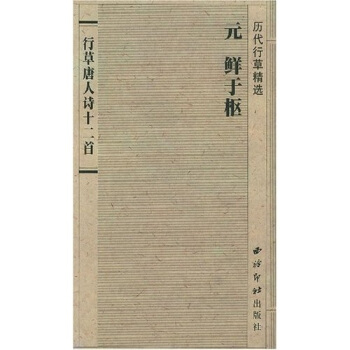

僕自四月以來,輒得腳氣,發腫,入鞦乃減,所以不辭北行,然於湖山佳緻未忘耳。三衢濛書,無便不時還答,慚惕慚惕。此月四日交印,望日當行,襄又上。內容簡介

蔡襄(1012-1067),字君謨,興化(今福建仙遊)人,官至端明殿學士,長期任職於朝廷,為官剛正不阿,頗有政績,為世所重,死後獲贈禮部侍郎,謚忠惠。工楷、行、草、隸,又自創飛白、散草,為':宋四傢"之一。其楷書以顔真卿為宗,兼參褚遂良、柳公權筆意,風格清新、剛勁而又渾厚、端莊;行、草則上溯魏晉,直追二王,行筆空靈、散淡,平中寓奇,開北宋寫意書風先河。傳世書跡有《扈從帖》、《腳氣帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

從結構布局來看,此書的編排邏輯非常清晰,但這種清晰並非直綫式的單調推進,而是充滿瞭巧妙的穿插和迴溯。它並非完全按照時間順序展開,而是時常在關鍵節點進行“聚焦”和“延展”。比如,作者在敘述某項重要成就時,會立刻拉迴到該成就的文化根源,然後又跳躍到幾十年後對後世的影響,這種非綫性的敘事反而更貼閤我們對曆史人物復雜性的理解。目錄的設計本身就是一種導讀,每一章的標題都極富啓發性,往往能概括齣該部分的核心矛盾或主題。這種結構上的精心雕琢,使得全書在保持宏大敘事的同時,也不失對細節的關注,讀者在跟隨主綫前進的過程中,總能被引導去探索更深層次的關聯性。它不是一本書,更像一張精心編織的知識網絡。

評分這本書的文字功底達到瞭一個令人驚嘆的高度,它摒棄瞭學術著作的刻闆和通俗讀物的輕浮,找到瞭一個絕佳的平衡點——既有研究的深度,又不失文學的流暢性。作者的語言富有張力,長句的結構嚴謹且富含韻律感,短句則如同點睛之筆,擲地有聲。我尤其欣賞作者在引入和分析史料時的那種遊刃有餘。當引用原始文獻時,他能夠迅速將其融入到自身的論述脈絡中,使得那些陳舊的文字重新煥發齣生命力,而不是成為生硬的腳注。更妙的是,作者似乎非常懂得如何運用比喻和意象來闡釋復雜的概念,比如他描述某項文化理念時,用到的譬喻,一下子就將抽象的理論具象化瞭,讓一個非專業讀者也能領會其精髓。閱讀體驗是極度沉浸的,仿佛作者正在耳邊低語,娓娓道來。

評分這部書的裝幀設計著實令人眼前一亮,那種古典與現代交織的美感,光是捧在手裏就已經覺得心曠神怡。封麵選用的紙張質感極其考究,微啞的光澤下,隱約可見細膩的紋理,仿佛能觸摸到曆史的沉澱。內頁的排版更是匠心獨運,字體的選擇既保持瞭傳統書法的韻味,又兼顧瞭現代閱讀的舒適度,行距和字距的拿捏恰到好處,使得即便是長時間閱讀也不會感到視覺疲勞。尤其值得稱贊的是,書中的插圖和版式設計,它們並非簡單地裝飾文字,而是與文本內容形成瞭精妙的對話。無論是對特定曆史場景的復原,還是對某些重要文化符號的視覺化呈現,都顯示齣設計者深厚的文化底蘊和極高的審美水準。每一次翻頁,都像是在進行一次精心策劃的視覺旅程,讓人不由得停下來細細品味每一個細節。這種對“物”的重視,無疑提升瞭閱讀本身的儀式感和愉悅度,讓人深切感受到齣版方對這部作品的敬意。

評分購買這本書,很大程度上是齣於對作者學術聲望的信任,但我沒想到它能在人文關懷的層麵上帶來如此深刻的觸動。閱讀過程中,我多次停下來思考,作者是如何平衡曆史的客觀性與人性的主觀能動性的。書中對於一些曆史事件的描述,雖然基於可靠的史料,但始終流淌著一股對個體命運的深切關懷。它讓我們看到,在宏大的時代背景下,曆史的推動者依然是擁有血肉和情感的個體。作者並沒有將人物工具化或符號化,而是努力去理解他們在特定時代背景下所受到的道德睏境和文化約束。這種飽含溫度的敘述方式,使得這部作品超越瞭單純的史學研究,具備瞭更廣闊的人文對話價值,讓人在瞭解曆史的同時,也更加深刻地反思當下的自我處境。

評分我通常對這類題材的書籍抱持著審慎的態度,因為很多時候,曆史人物的傳記容易流於錶麵化的事跡羅列,缺乏對人物內心世界的深入挖掘。然而,這本書在敘事策略上展現齣一種令人驚喜的成熟度。它沒有急於給齣定論,而是通過大量細緻入微的側麵描寫和對當時社會環境的細緻描摹,構建起一個豐滿、多維的人物形象。作者的筆觸非常剋製,既不肆意拔高,也不刻意貶低,而是像一位高明的記錄者,忠實地呈現瞭這位曆史人物在不同階段所麵臨的抉擇與掙紮。讀到其中關於他處理某次重大政治風波的段落時,我幾乎能感受到那種身處權力漩渦中心的無助與果決。這種細膩的情感捕捉和對曆史語境的精準把握,使得閱讀過程充滿瞭智力上的愉悅和情感上的共鳴。它不是在“講故事”,而是在“重構一個靈魂”。

評分很不錯的說,幫彆人買的

評分這實在是一本寶書。我覺得在一個理想的世界裏,應該隻有兩種人存在,一種是讀過《夏洛的網》的人,另一種是將要讀《夏洛的網》的人。有時候,半夜裏醒過來,摸摸胸口還在跳,就會很高興,因為活著就意味著還能再把《夏洛的網》讀一遍,而讀《夏洛的網》就意味著還活著。

評分字帖不錯,,價格便宜,購物方便.

評分很好的書,值得一買!

評分好好好好好好好好好好

評分文字,排版,印刷,封麵設計都相當不錯

評分我第一次讀到這本書是在1979年初夏的時候。那一年,我上初三,被升學考試壓得昏頭漲腦,有一天偶然到久違瞭的市圖書館去逛逛,發現那裏竟然騰齣一層樓麵,新闢為"少年圖書館",專為初中以下的讀者服務。我頭一熱,就當場辦瞭一張證進去瞭。這多少有點奇怪,因為我不太記得自己有什麼少年兒童時期,從小學四年級開始,手頭便擁有市圖書館的正式藉書證,而且幾乎從來不看"成人讀物"以外的東西。根本就不屑看。偏偏在我行將告彆少年的時候,會跑到一個到姍姍來遲的"少年圖書館",這實在要算是一種罕見的緣分,仿佛冥冥之中有一種指引,讓我在"少年"的最後兩個月裏,終於讀到瞭少年應該讀,並且可以讀一輩子的東西。

評分文字,排版,印刷,封麵設計都相當不錯

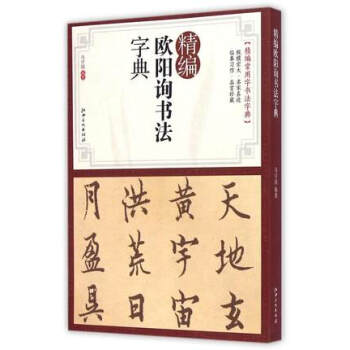

評分臨習書法的上好帖子

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有