具体描述

内容简介

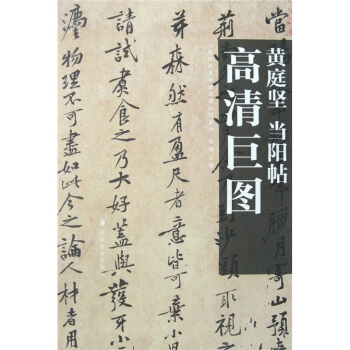

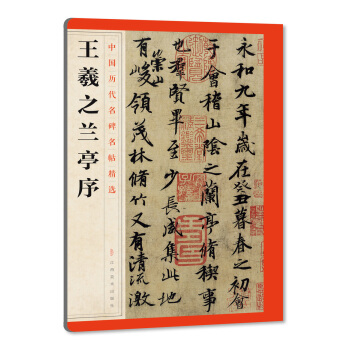

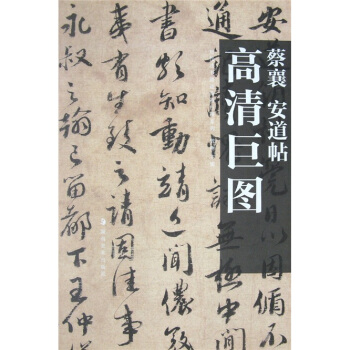

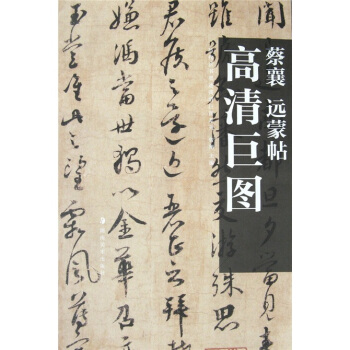

襄再拜。远蒙遣信至都波。奉教约。感戢之至。彦范或闻已过南都。旦夕当见。青社虽号名藩。然交游殊思君侯之还。近丽正之拜。禁林有嫌。冯当世独以金华召。亦不须玉堂唯此之望。霜风薄寒。伏惟爱重。不宣。襄上。彦猷侍读阁下。谨空。作者简介

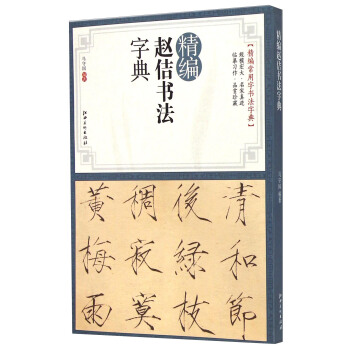

蔡襄(1012-1067),字君谟,兴化(今福建仙游)人,官至端明殿学士,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠礼部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草,为"宋四家"之一。其楷书以颜真卿为宗,兼参褚遂良、柳公权笔意,风格清新、刚劲而又浑厚、端庄;行、草则上溯魏晋,直追二王,行笔空灵、散淡,平中寓奇,开北宋写意书风先河。传世书迹有《扈从帖》、《脚气帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。内页插图

前言/序言

用户评价

这部关于蔡襄的著作,给我的感觉非常立体,它不仅仅是一部历史人物的传记,更像是一扇通往北宋士大夫精神世界的窗口。作者在叙述蔡襄生平事迹时,那种对细节的考究和对时代背景的精准把握,让人印象深刻。比如,书中对蔡襄主持修建西湖堤坝的描述,细致到工程的物料来源、人力调配,甚至是当地民众的反应,都写得活灵活现。我能想象出当时那种在政治风云变幻中,一位儒臣如何以极大的耐心和远见,去实践他“利民”的抱负。阅读过程中,我常常被那种沉浸式的代入感所吸引,仿佛能听到宋朝市井间的喧嚣,感受到官场上的暗流涌动。尤其是对蔡襄与欧阳修、苏轼等文坛巨匠交往的描摹,不仅仅是简单的交友记录,而是通过他们的书信往来、诗词唱和,展现了那个时代文人之间的相互砥砺与精神共鸣。这本书成功地将一个历史人物从教科书的平面形象中解放出来,还原了一个有血有肉、有思想深度、也有个人挣扎的蔡襄。整体阅读体验,可以用“酣畅淋漓”来形容,它满足了我对那个时代精英阶层生活图景的好奇心。

评分坦白说,我一开始对阅读一本关于一位“中生代”历史人物的书籍是持保留态度的,总觉得他不如开国君主或末代风云人物那样具有戏剧张力。然而,这部作品彻底颠覆了我的看法。它以一种近乎侦探小说的笔触,揭示了权力斗争背后的复杂人性。书中详述了蔡襄在宫廷中如何小心翼翼地处理与权臣之间的关系,那种如履薄冰的谨慎,被刻画得入木三分。读者可以从中窥见,在那个“士大夫政治”的框架下,即便如蔡襄这般有才干、有声望的官员,其命运也时常系于一念之间。最让我震撼的是,作者在处理争议性事件时,表现出的罕见的克制和公允。他没有简单地将人物标签化,而是提供了多重史料证据,让读者自己去权衡和判断。这种尊重历史、尊重读者的态度,使得全书的论述具有极强的说服力和深度。它不是在“歌颂”历史,而是在“还原”历史的真实面貌,充满了理性的光辉和人文的关怀。

评分这本书的装帧和排版也十分考究,拿到手上就有一种厚重感,这与它所承载的内容是相匹配的。我最欣赏的是作者在叙事结构上的巧妙设计。他没有采用严格的时间线推进,而是将蔡襄的人生划分为几个关键的“角色场域”——如“理财家”、“改革者”、“诗人”、“书法家”——然后逐一深入剖析。这种结构使得即便是对宋代历史不甚了解的读者,也能轻松地切入,抓住人物的不同侧面。比如,书中对蔡襄书法艺术的论述,引用了大量拓本的细节对比,讲解了“偃笔法”的精髓,那种对笔墨细节的捕捉,让我这个非书法专业的人都能感受到其高妙之处。更难得的是,作者没有将这些领域割裂开来,而是清晰地展示了蔡襄的政治理念如何渗透到他的艺术创作中,反之亦然。这是一种整体性的、立体的传记书写,真正做到了“知人论世”。每次读完一个部分,都会有一个清晰的印象留在脑海里,而不是被一堆繁杂的史料所淹没。

评分翻开这本书的时候,我原本以为会是一本枯燥的史料汇编,毕竟“蔡襄”这个名字在宏大的宋史叙事中,或许不如某些帝王将相那样光芒四射。然而,作者的处理方式,完全出乎我的意料。它更像是一部精妙的“品鉴录”,侧重点不在于罗列功绩,而在于剖析“心性”。书中对于蔡襄处理具体政务时的权衡利弊,那种在“清流”与“实干”之间的微妙平衡,分析得极其透彻。特别是对他在福建任上推行的一系列改革措施的解读,引入了大量的当时的官员奏折和地方志材料,让冰冷的文献瞬间有了温度和生命力。作者的文笔有一种古典的韵味,但又不失现代史学的严谨和敏锐。我特别喜欢它对“儒家士大夫”这一群体精神困境的探讨,蔡襄的一生,就是对如何在乱世中保持操守、实现抱负的艰难探索。读完后,我感觉自己不只是了解了蔡襄,更是对整个宋代文官集团的价值体系有了一种更深层次的理解,这种理解是建立在对人物内心世界的细致描摹之上的,而非空泛的赞美。

评分这本书的语言风格极其成熟和内敛,读起来有一种老派文人的沉稳感。它在处理宏大叙事和微观细节之间的切换时,显得游刃有余。我尤其喜欢其中穿插的一些关于宋代生活习俗和士大夫日常起居的侧写,这些“花边”材料非但没有冲淡主线,反而极大地丰富了人物的“生活质感”。比如,书中描述蔡襄家宴的场景,从餐桌上的器皿到谈论的话题,都透露出那个时代士族的审美情趣和精神追求。这让蔡襄这个遥远的历史人物,仿佛坐到了我面前,与我共饮一杯清茶。它成功地做到了将严肃的历史研究与引人入胜的故事讲述完美结合。阅读体验是愉悦的,它没有过度卖弄学问,而是将深厚的学术功底巧妙地融入流畅的叙事之中,使得知识的传递是润物细无声的。对于希望深入了解宋代文化脉络和精英阶层思维模式的读者来说,这本书无疑是一部不可多得的佳作。

评分出这套字帖的人功德无量!本作品即可供在房间内悬挂张贴,又可作为桌面上的临摹作品,很感谢出版者的良苦用心~

评分出这套字帖的人功德无量!本作品即可供在房间内悬挂张贴,又可作为桌面上的临摹作品,很感谢出版者的良苦用心~

评分印刷的精美,性价比一般。

评分蔡襄(1012-1067),字君谟,兴化(今福建仙游)人,官至端明殿学士,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠礼部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草,为‘:宋四家”之一。其楷书以颜真卿为宗,兼参褚遂良、柳公权笔意,风格清新、刚劲而又浑厚、端庄;行、草则上溯魏晋,直追二王,行笔空灵、散淡,平中寓奇,开北宋写意书风先河。传世书迹有《扈从帖》、《脚气帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。

评分襄再拜。远蒙遣信至都波。奉教约。感戢之至。彦范或闻已过南都。旦夕当见。青社虽号名藩。然交游殊思君侯之还。近丽正之拜。禁林有嫌。冯当世独以金华召。亦不须玉堂唯此之望。霜风薄寒。伏惟爱重。不宣。襄上。彦猷侍读阁下。谨空。

评分同学很喜欢,他很满意

评分不错,是我喜欢的一本好书

评分同学很喜欢,他很满意

评分挺不错的书,在京东买也方便

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有