具体描述

内容简介

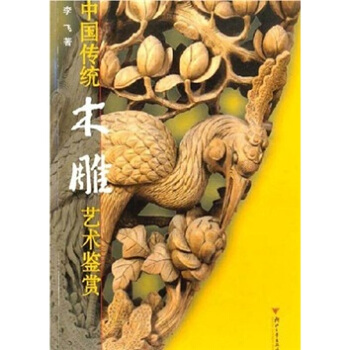

《中国传统木雕艺术鉴赏》图文并茂地介绍了木雕简史、木雕流派、木雕雕刻技艺、常见木雕用材介绍、木雕鉴赏等内容。内页插图

目录

缘起 君子材 老木雕木雕简史

木雕流派

木雕雕刻技艺

常见木雕用材介绍

木雕品种及收藏

木雕鉴赏

后记

前言/序言

用户评价

这本书的价值,很大程度上在于它打破了许多传统工艺鉴赏中常见的“神化”倾向。作者非常务实地探讨了木雕实践中的“限制”与“创新”。比如,它详细描述了古代工匠是如何克服木材的自然缺陷(如开裂、变形)来进行创作的,以及在材料有限的情况下,他们如何通过巧妙的结构设计来保证作品的持久性。这部分内容让我对“匠人精神”有了更接地气的理解——它不仅仅是精益求精,更是一种与材料、与时间赛跑的智慧。书中还收录了许多关于木雕修复的案例分析,这一点非常少见。通过对比修复前后的照片和文字记录,读者能直观地感受到时间对艺术品的侵蚀力,以及现代技术在保护传统中的角色。这种对“物质性”和“耐久性”的关注,使得这本书的讨论超越了纯粹的视觉愉悦,上升到了文化遗产保护的高度,非常具有现实意义。它教会我们,欣赏艺术品的同时,也要思考其承载的物质基础和生命周期。

评分我更倾向于将这本书看作是一部关于“空间装饰哲学”的专著,而不是单纯的木雕图录。作者的视角非常开阔,他把木雕放置在它实际应用的场景——如建筑、家具、祭祀用品——中去理解其功能和美学意义。比如,书中对厅堂大柱上繁复的龙凤雕刻与室内光影的互动进行了细致的描绘,解释了这些雕刻如何利用光线的明暗变化来增强画面的立体感和气势。这种将二维的雕刻图案与三维的空间体验相结合的分析方法,极大地提升了阅读的沉浸感。此外,书中对于“民间故事入画”的探讨也十分精彩,它揭示了木雕如何成为承载家族历史和道德教化的重要载体,这些图文并茂的解析,生动地还原了古代社会的日常生活图景。这本书的宏观视野和微观细节的平衡做得堪称完美,读完后,我感觉自己像是经历了一次对传统室内空间和器物美学的深度导览,收获远超预期。

评分我是一个对文化史特别感兴趣的业余研究者,这本书给我的惊喜在于它的学术深度和广度。它跳出了传统工艺美术鉴赏的狭隘圈子,将木雕置于更宏大的社会背景下去考察。例如,书中关于明清时期商品经济发展如何催生了民间工艺的繁荣,以及宗教信仰、宗族制度如何形塑了特定题材的偏好,这些分析非常到位,提供了很多新的研究视角。尤其欣赏作者对于“地方风格”的归纳和对比,不同地域的木雕作品在主题选择、构图方式乃至线条处理上的差异,被剖析得丝丝入扣,配上大量的实物高清图版,极具说服力。我尤其关注那些关于“隐喻”的章节,木雕中的吉祥纹饰、神话故事,这本书都做了非常细致的解读,让你明白每一个祥云、每一只蝙蝠背后所承载的社会期望和文化期许。这本书的价值不在于教你如何雕刻,而在于教你如何“读懂”这些凝固在木头里的历史信息,对于希望撰写相关论文的人来说,绝对是一份不可多得的参考资料。

评分说实话,我原本以为这种主题的书会非常枯燥,充斥着晦涩的术语和影印的古籍图片,但这本书的编排和设计简直是太“懂”现代读者了。它的版式设计非常考究,色彩搭配沉稳大气,但关键部位的细节图又做得极其清晰锐利,让人可以“凑近”去观察那些鬼斧神工的细节。阅读体验非常流畅,作者的叙事节奏把握得极好,不会让人在技术细节上感到迷失。我最喜欢的部分是它对“审美取向”的探讨。书中对比了不同朝代对“满雕”和“透雕”的偏爱,分析了这种变化与当时文人阶层对自然观的演变之间的关系,这种跨学科的联结让人耳目一新。它没有强行灌输一种“标准答案”,而是鼓励读者去形成自己的鉴赏体系。如果你是初入此道的新人,这本书会为你搭建一个清晰的认知框架;如果你是资深爱好者,它也能为你提供不少值得深入挖掘的新线索。印刷质量也是一流的,纸张的质感很好,完全对得起它所承载的内容的厚重感。

评分这本书简直是木工爱好者的福音!我原本对木雕只停留在“看着挺好看”的层面,但这本书的深入浅出让我对这门古老的手艺产生了全新的认识。特别是关于不同木材的特性分析,简直是教科书级别的详尽。作者没有停留在罗列名家作品的表面,而是花了大量的篇幅去解析不同地域、不同历史时期木雕风格的成因,比如徽派雕刻的细腻繁复和苏派的清雅内敛之间,到底隐藏着怎样的文化密码。我记得有一章专门讲了工具的演变,从早期的手工凿子到后来的精密工具,每一种器械的改进如何直接影响了雕刻的纹理和深度,这个细节真是太让人着迷了。读完之后,我再去欣赏那些古老的家具或庙宇上的装饰,不再只是“看热闹”,而是能分辨出刀法的力度、层次的布局,甚至能猜想匠人当时的心境。这本书不仅是知识的传递,更像是一次与古代工匠精神的深度对话,让我对手工艺的敬畏之心油然而生。它真正做到了将“艺术”与“技术”完美地融合,绝非那种空泛地赞美传统的老生常谈。

评分李飞写的很好,书本质量不错内容很精彩快递很给力任做新东方的这么多年里,我对自己提出了七句话,作为自己做事情的原则和指导,这七句话是用理想和信念来支撑自己的精神用平和与宽容来看待周围的人事用知识和技能来改善自己的生活用理性和判断来避免人生的危机用主动和关怀来赢得别人的友爱用激情和毅力来实现自己的梦想用严厉和冷酷来改正自己的缺点。新东方·六级词汇词根联想记忆法(乱序版)特点词根联想记忆法--实用有趣,巩固记忆,乱序编排--打破常规字母顺序,真题例句--仿真环境应用,直观了解考查要点,辨析图解记忆--形象生动,千言万语尽在一图中,词源--从起源透析单词释义的演变,加深理解,模拟练习--助你真正做到学以致用,500分钟标准美音3光盘(支持字幕播放)--标准单,词发音、释义以及例句,配合学习,效果加倍。任做新东方的这么多年里,我对自己提出了七句话,作为自己做事情的原则和指导,这七句话是用理想和信念来支撑自己的精神用平和与宽容来看待周围的人事用知识和技能来改善自己的生活用理性和判断来避免人生的危机用主动和关怀来赢得别人的友爱用激情和毅力来实现自己的梦想用严厉和冷酷来改正自己的缺点。新东方·六级词汇词根联想记忆法(乱序版)特点词根联想记忆法--实用有趣,巩固记忆,乱序编排--打破常规字母顺序,真题例句--仿真环境应用,直观了解考查要点,辨析图解记忆--形象生动,千言万语尽在一图中,词源--从起源透析单词释义的演变,加深理解,模拟练习--助你真正做到学以致用,500分钟标准美音3光盘(支持字幕播放)--标准单,词发音、释义以及例句,配合学习,效果加倍。任做新东方的这么多年里,我对自己提出了七句话,作为自己做事情的原则和指导,这七句话是用理想和信念来支撑自己的精神用平和与宽容来看待周围的人事用知识和技能来改善自己的生活用理性和判断来避免人生的危机用主动和关怀来赢得别人的友爱用激情和毅力来实现自己的梦想用严厉和冷酷来改正自己的缺点。新东方·六级词汇词根联想记忆法(乱序版)特点词根联想记忆法--实用有趣,巩固记忆,乱序编排--打破常规字母顺序,真题例句--仿真环境应用,直观了解考查要点,辨析图解记忆--形象生动,千言万语尽在一图中,词源--从起源透析单词释义的演变,加深理解,模拟练习--助你真正做到学以致用,500分钟标准美音3光盘(支持字幕播放)--标准单,词发音、释义以及例句,配合学习,效果加倍。任做新东方的这么多年里,我对自己提出了七句话,作为自己做事情的原则和指导,这七句话是用理想和信念来支撑自己的精神用平和与宽容来看待周围的人事用知识和技能来改善自己的生活用理性和判断来避免

评分很细腻,可以一看

评分帮人代买的,没有看过

评分很不错呢,速度很快也很便捷找到了我一直想要的书

评分很细腻,可以一看

评分送货很快,书的质量不错,比想象中薄了点,知识很专业,给单位买的,不错

评分很不错呢,速度很快也很便捷找到了我一直想要的书

评分内容够丰富,不错

评分送货很快,书的质量不错,比想象中薄了点,知识很专业,给单位买的,不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有