具体描述

图书基本信息

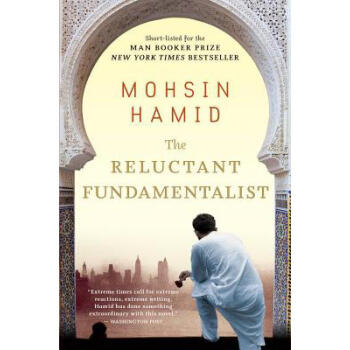

The Reluctant Fundamentalist

作者: Mohsin Hamid;

ISBN13: 9780156034029

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2008-04-14

出版社: Mariner Books

页数: 191

重量(克): 158

尺寸: 20.066 x 13.208 x 2.032 cm

商品简介

In the wake of September 11, Changez finds his position in his adopted city suddenly overturned, and his budding relationship with Erica eclipsed by the reawakened ghosts of her past. His own identity is in seismic shift as well, unearthing allegiances more fundamental than money, power, and maybe even love.用户评价

与其说这是一部小说,不如说它是一份深入骨髓的心理侧写。作者的笔触冷静得近乎冷酷,但在这份冷静之下,却涌动着一股强大的情感暗流,这种反差极具感染力。叙事者对于他所处的环境和人物的观察,精确得如同精密仪器,他总能捕捉到那些最微妙的人性弱点和文化差异背后的逻辑。尤其值得称赞的是,作者没有将任何一方描绘成绝对的“好人”或“坏人”,所有的角色都在各自的道德光谱上挣扎,他们的行为逻辑在特定的情境下都有其必然性。这种复杂性使得作品的讨论空间被极大地拓宽。我个人觉得,最引人入胜的是主人公在面对巨大外部压力时,其内部价值体系是如何被侵蚀和重构的过程。那种缓慢的、几乎察觉不到的异化,被细腻地记录了下来。这本书的魅力在于,它要求读者也成为一个积极的参与者,去填补那些叙事留下的空白,去理解那些未被言明的部分。读完后,你会感到一种智力上的满足,因为它挑战了你既有的认知框架。

评分这本书的节奏感处理得相当高明,它不是那种一气呵成的快节奏小说,而更像是一首结构复杂的交响乐,有着大量的留白和突然的强音。阅读的过程就像是在品味一杯层次丰富的烈酒,初尝时可能有些辛辣和难以捉摸,但随着深入,那些隐藏在复杂结构下的情感脉络和哲学思辨才缓缓散发出来。我最震撼于作者对“观看者”与“被观看者”之间权力关系的探讨。那种被置于聚光灯下,不得不扮演某种刻板印象角色的无力感,被描绘得入木三分。这种体验是如此的普遍,以至于即便脱离了具体的地理背景,我们都能在自己的日常生活中找到回响。叙事者的内心独白充满了矛盾和自我纠结,他似乎永远在两种极端之间摇摆,试图找到一个可以安放灵魂的中间地带,然而,这种中间地带似乎根本就不存在。书中的对话设计也极其精妙,往往是那些看似平淡的交流,却蕴含着最尖锐的冲突,充满了张力。整体而言,它提供了一种极其细腻且复杂的视角,去审视全球化语境下个体身份的破碎与重塑。

评分这部作品展现了一种罕见的文学上的“克制美学”。作者似乎深知“少即是多”的道理,他没有用华丽的辞藻来堆砌情感,而是通过精准的意象和有力的对比来构建深度。那种对于细节的执着,比如对某种食物气味、对某一特定建筑风格的描绘,瞬间就将读者带入了一个真实可感的空间。但这个空间,同时也是一个精神上的角斗场。主人公在不同世界观之间的游走,并非轻松的旅行,而是一场场关于忠诚与背叛的内心审判。我尤其欣赏作品中那种淡淡的、挥之不去的疏离感,它不是愤世嫉ious,而更像是一种对人类处境的清醒认识。作者成功地将一个非常具体的人物经历,提升到了具有普遍象征意义的层面,让你思考自己生命中那些“关键的转折点”是如何塑造了今天的你的。这本书的优点在于其叙事上的成熟和主题上的深刻,它提供了一种超越日常喧嚣的、沉静而有力的审视角度。

评分这部作品简直是一场思想的探戈,华丽而又充满不确定性。作者巧妙地搭建了一个叙事迷宫,让你在跟随主人公穿梭于不同文化背景和身份认同的幽径时,不断地自我审视。它不像那种直白的政治寓言,反而更像是一面被打磨得极其光滑的镜子,反射出我们这个时代最深层的焦虑——那种关于“归属感”的永恒追问。叙事者的声音,那种带着某种刻意的疏离感和不情愿的坦白,构建了一种独特的张力。你永远不知道他下一秒会选择哪一个面具,或者是否会彻底卸下面具。文字的密度很高,每一句话都像是精心挑选的砝码,放在天平的两端,让你去衡量信仰与世俗、东方与西方的价值。我特别欣赏作者对环境细节的描摹,那种异域风情不仅仅是背景板,它们是活生生的角色,影响着人物的每一个决定。读完之后,留下来的不是一个清晰的答案,而是一连串更深刻、更令人不安的问题,这恰恰是优秀文学的魅力所在。这本书的后劲很足,需要时间去消化那种渗透在字里行间的微妙的讽刺和无奈。

评分我对这种高度个人化的、近乎私密的叙事口吻感到非常着迷。作者似乎直接把我们拉进了主人公的脑海,让他用一种近乎耳语的方式,向我们倾诉那些最难以启齿的困惑与挣扎。这种亲密感,反而带来了一种奇特的疏离,因为你意识到,即使如此坦诚,你所看到的也只是他愿意让你看到的一角。小说的结构处理得非常巧妙,它不是线性的,而是通过记忆的碎片和当下的观察交织而成,像一张不断被重新编织的网。这种非线性的叙事方式,完美地契合了主题本身——身份认同的流动性和不确定性。我特别喜欢作者对语言本身的玩味,那种在不同语言体系中切换所带来的认知摩擦,被处理得既幽默又痛苦。它迫使读者去思考,我们究竟是通过语言来定义世界,还是被我们使用的语言所定义?这部作品的力度不在于宏大的场面,而在于对微小、私密瞬间的精准捕捉,那些眼神的交汇,片刻的犹豫,都承载了巨大的信息量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有