具体描述

内容简介

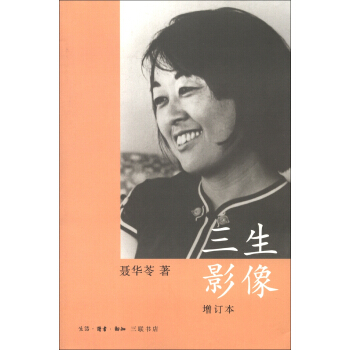

《三生影像(增订本)》以作者在国内求学,台湾写作并遭政治迫害,最后在美主持作家工作坊的经历,讲述了自己丰富传奇的人生经历和思路历程;尤其是在爱荷华作家工作坊期间,对一大批重要作家思想和交流的记录,生动深刻、富有情趣。对七八十年代台湾作家的境遇更有着一种宏观的了解。这些人、这些事,都是为广大文学青年和文学爱好者们所关心的。作者简介

聂华苓,1925年生于湖北。1949年去台湾,开始发表作品。1964年赴美定居,后与著名诗人保罗,安格尔共同创办爱荷华大学“国际写作计划”,让中国人永远记住了爱荷华这个充满诗意的名字,在这里海峡两岸的作家实现了首次面对面交流思想,世界各地的许多作家也都在此度过了他们永生难忘的愉快时光。已出版几种文字共二十三本书,包括短篇小说集《翡翠猫》、《一朵小白花》、《台湾轶事》,长篇小说《失去的金铃子》、《桑青与桃红》、《千山外,水长流》,散文集《鹿园情事》,《三生三世》等。《桑青与桃红》以多种翻译文字出版,并获“美国书卷奖”。

内页插图

目录

序第一部 故园(1925-1949)

(一)大江东流去

再生缘

母亲的自白

坐马车,去看戏

爷爷的鸦片烟

真君

我的戏园子

乾三连,坤六断

魂兮归来

一对红帽子

离别家园

[外一章]

四十年后——姐弟还乡

(二)流浪,逃亡

松花江上

也是微云

在太行山上

嘉陵江上

黄河之恋

长城谣

玉门出塞

围城

走向真空地带

[外一章]

五十年后话当年——寻找谈凤英

第二部 绿岛小夜曲(1949-1964)

雷青天

1960年9月4日

雷震与胡适

母与子

爱情,鲜花,梦想的庄园——殷海光

谁骗了我的母亲?

[外二章]

再见雷震,1974

旧时路,别样心情,1988

第三部 红楼情事(1964-1991)

跋

附录

精彩书摘

那木屐声带我回到儿时的汉口日租界。1929年,控制武汉的桂系被中央瓦解。父亲带着一家老小逃亡到汉口日租界。父亲有时突然不见了,又突然回家了,好像捉迷藏,躲得不耐烦了,自己就躜出来了。一天晚上,我一觉醒来,只见浑黄的小灯,黑洞洞的窗子。我大叫姆妈。她踮着脚跑进房来,一面摇手,指指屋顶,弯身在我耳边小声说:有人。我点点头,没有作声,只知道那楼顶上的人不是好人。母亲又低声说:我出去找你爹。我又点点头,破天荒的乖巧,让母亲出去了。我躺在床上,吓得一动也不敢动,只是想着屋顶上的人挂着刺到,提着盒子炮,两眼四边扫射,眼光在黑暗中格外凶狠锐利。爹回不来了,妈也回不来了。原来那晚父亲躲在一个日本护士家阁楼里。我初尝恐惧滋味。

但是,战乱流浪岁月已经过去了。台风已经过去了。

这绿岛像一只船在月夜里摇呀摇。

我正在找工作养家,听说有个什么《自由中国》杂志要出版了,胡适是发行人。我在中学、大学就喜欢写文章,在南京用笔名发表过几篇文章。编辑李中直是南京时代的朋友,知道我和文字的这点儿缘分,仿佛灵机一动,告诉我《自由中国》主持人雷震正在找个管文稿的人。

他带我去见雷震。他在书房写稿。我初出茅庐,怯生生走进他书房。他抬头看了我一眼,啊了一声,点点头说:好吧,你明天来吧。

我就那样子参加了《自由中国》。

《自由中国》开始的头两年在台北金山街,也就是雷家。进了大门,在玄关脱了鞋,右边一间小房,就是《自由中国》办公室。一个编辑,一个经理,一个会计,我们一共四个人,挤在一间六个榻榻米的小房间里。雷先生在他书房工作,偶尔来我们办公室,魁梧的个头在那矮小的榻榻米房间里显得特别高大。他很少和我说话。我工作不久,李中直告诉我,雷先生要为我介绍一个男朋友,对他说:那个女孩子还不错。我大笑说:你告诉雷先生,那个女孩子马上要做妈妈了。半个世纪过去了,至今我也不知道当年雷先生要为我介绍的男朋友是谁。我参加《自由中国》不久,就开始用本名写散文和短篇小说。一天,雷先生一进屋就说:我看到你文章了,你做我们文艺编辑吧。又过了一阵子,他说:你写得不错,参加我们编辑委员会吧。

那时台湾文坛几乎是清一色的反共八股,很难读到反共框框以外的纯文学作品。有些以反共作品出名的人把持台湾文坛。《自由中国》决不要反共八股。例如郭衣洞的第一篇讽刺小说《幸运的石头》,就是在《自由中国》登出来的,他以柏杨火辣辣的杂文出名是多年以后的事。有心人评50年代的台湾为文化沙漠,写作的人一下子和三四十年代的中国文学传统切断了,新的一代还在摸索。有时收到清新可喜的作品,我和作者一再通信讨论,一同将稿子修改润饰登出。后来几位台湾出名的作家就是那样子当初在《自由中国》发表作品。当年有名的作家,如梁实秋的《雅合小品》所有的文章,吴鲁芹的《鸡尾酒会》所有的文章,朱西宁的《铁浆》,陈之藩的《旅美小简》,林海音的《城南旧事》等等,都是在《自由中国》发表的。《自由中国》文艺版自成一格。我在台湾文坛上是很孤立的。

……

前言/序言

用户评价

我必须承认,《三生影像(增订本)》的阅读过程,对我来说,是一场情感的洗礼。作者以极其克制的笔触,描绘了人性的复杂与脆弱。书中那些不完美的人物,他们的挣扎、他们的妥协、他们的爱与恨,都如此真实地触动着我内心最柔软的地方。我看到了他们在命运的洪流中,如何努力地想要抓住一丝希望,又如何在现实的冰冷面前,逐渐被消磨殆尽。这种悲悯的情怀,贯穿了整本书,让我不忍心去苛责任何一个角色,反而生出了深深的同情与理解。增订本的内容,更是加深了我对书中人物命运的感触,那些新增的篇章,如同在黑夜中点亮的灯火,照亮了他们过往的艰辛,也让我在合上书本时,久久无法平静。这本书,让我重新审视了“成长”的意义,以及我们在人生旅途中所付出的代价。

评分《三生影像(增订本)》带给我的,是一种前所未有的阅读体验,它颠覆了我对传统叙事结构的认知。故事的推进方式,与其说是线性发展,不如说是多线交织,如同繁星点点,各自闪耀,却又共同构成了一片浩瀚的星空。我时常被作者巧妙的叙事技巧所折服,他能将过去、现在、甚至模糊的未来,毫不费力地编织在一起,让读者在时空的跳跃中,不断地重新审视和理解人物的动机与选择。这种结构上的大胆创新,让我一度感到些许困惑,但随着阅读的深入,我逐渐领悟到,正是这种碎片化的叙事,才更贴近真实的生活,因为我们的记忆本身就是由无数个不规则的片段组成的。增订本的出现,无疑为这些零散的线索,提供了更清晰的连接,让我得以更完整地拼凑出那些被时光尘封的真相,也让我对那些曾经困扰我的情节,有了豁然开朗的理解。

评分如果说《三生影像》是一条缓缓流淌的河流,那么增订本就是在这条河流中注入了新的源泉,让它的水量更加丰沛,流速也更加跌宕起伏。我喜欢这种“增订”的形式,它不像一本全新的书那样需要完全陌生的开端,却又能在熟悉的基础上,带来意想不到的惊喜。作者在新增的内容里,似乎对一些留白进行了补充,对一些暗示进行了明确,这让我对过往的阅读有了更深刻的认识。我发现,原来那些我曾经猜测的,并非是唯一的答案;那些我曾经忽略的,竟然是如此关键的线索。增订本的出现,像是一场盛大的重逢,让我重新认识了《三生影像》的每一个角落,也让我对作者的创作智慧,充满了由衷的敬佩。

评分《三生影像(增订本)》的文字,有一种独特的魔力,它不喧哗,不张扬,却能轻易地钻进你的心里,在那里生根发芽。我特别欣赏作者对细节的把握,一个眼神、一个细微的动作、一句看似不经意的话语,都可能蕴藏着巨大的信息量。我常常会反复咀嚼某些句子,试图从中体味出更深层的含义。书中的意象运用也十分巧妙,无论是象征着希望的初升太阳,还是代表着绝望的无边黑夜,都与人物的情感和命运紧密相连,构成了一幅幅令人难忘的画面。增订本的加入,为这些意象增添了更多解读的可能性,让原本就充满诗意的文字,变得更加意蕴无穷,我仿佛置身于一个由文字构建的梦境,时而清晰,时而迷离。

评分初次翻开《三生影像(增订本)》,我便被一种难以言喻的氛围深深吸引。它不是那种让你一眼望穿的直白叙事,更像是一幅徐徐展开的水墨画,每一笔、每一划都蕴含着深邃的意境。我喜欢作者在文字间营造的那种留白,让读者得以放飞想象,去填补那些未曾明说的情感和故事。书中的人物,尽管有时沉默寡言,却通过眼神、动作、甚至是呼吸间的停顿,传递出复杂而真实的情感。我常常在阅读某个片段时,仿佛能听到他们内心的呐喊,感受到他们微小的喜悦与巨大的失落。这种细腻的刻画,让我在阅读过程中,不断地与书中人物产生共鸣,仿佛他们就生活在我身边,他们的命运也与我息息相关。增订本的加入,更是为这幅画卷增添了更多层次的色彩,让原本就引人入胜的故事,变得更加丰满和立体,我迫不及待地想去探索那些新增的细节,看看它们会为整个故事带来怎样的转折和升华。

评分重画纽约天空线

评分这绿岛像一只船在月夜里摇呀摇。

评分还记得九一吗?——健忘,你的名字是人

评分优惠力度越来越小了,优惠券越来越难抢了,服务也越来越差了,唯一配送还是不错的

评分美国汽车一百年

评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外,课堂难免有突变,应对教学意外、课堂突变的本领,就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说,让意外干扰教学、影响教学是无能,把意外变成生成,促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言,分有意生成、无意生成两种类型;问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏,最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智,师生互动的机智,学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答,面对难题的措施,发现问题的敏锐,解决问题的灵活。

评分帮朋友买的,据说是一本好书。

评分后卫之战?

评分一条贯穿几个文化的大道

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有