具体描述

内容简介

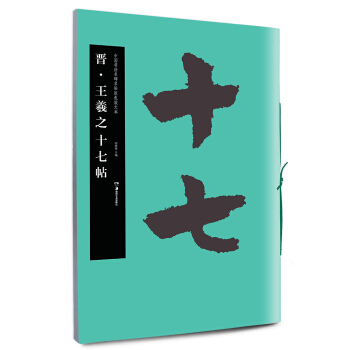

《王羲之行书集字作品精粹》主要收录了春晓、长干行、赋得古原草送别、静夜思、塞下曲、早发白帝城、寻隐者不遇、山行、翰墨、敬业、求实、畅叙幽情、光明正大、惠风和畅、形神兼备、虚怀若竹、天朗气清、知之至志于学等内容。目录

博爱翰墨

敬业

求实

畅叙幽情

光明正大

惠风和畅

形神兼备

虚怀若竹

天朗气清

知之至志于学

不期斯世有殊遇 自信于人无闲言

春日初长兰气静 惠风相引竹阴清

此地有崇山峻岭是日也天朗气清

大地欣然春至后 群山朗若曲终时

大贤自合为九列 清风可以流万年

得趣在形骸以外 娱怀于天地之初

极清闲地是兰若观自在春于竹林

将相风和天地静修齐事大古今同

静坐不虚兰室趣清游自带竹林风

九曲流长天地外 群山坐揽有无间

兰室既清林亦静诸天不老地长春

朗日和风畅怀抱 幽兰修竹叙情文

林间虚室足觞咏 山外清流无古今

流水无人自弦管幽怀随地足山林

茂兰永日为知己 修竹当风自可人

每临大事有静气不信今时无古贤

山水之间有清契林亭以外怀曲情

山有此生未能至竹为一日不可无

世间清品至兰极 贤者虚怀与竹同

室临春水幽怀朗 每揽贤人躁气无

亭间流水齐今古竹外春山时有无

亭临水次尝无地 室在林间又有天

为人不外修齐事所乐咸于山水间

闲观水竹娱情所静领风兰得气初

修己可知有乐地作文每合舍陈言

修于内自形于外有诸己能喻诸人

幽竹尽怀大古致春山咸若少年人

有时亦在竹林坐无事每至兰若游

有万夫不当之气无一事自足于怀

宇宙内取之无尽竹林间得以自娱

作古文当有生气遇贤者自无妄言

春晓

长干行

赋得古原草送别

静夜思

塞下曲

早发白帝城

寻隐者不遇

山行

用户评价

我是一个对古代哲学思辨特别感兴趣的人,所以《魏晋玄学与佛教义理的交融》这本书对我来说简直是久旱逢甘霖。这本书的厉害之处在于,它不只是简单地并列介绍玄学和佛学,而是细致入微地梳理了二者在“有无论”“心性论”等核心议题上的相互吸收、彼此激发的过程。作者对王弼的“贵无论”和佛家“空”义的对比阐述,逻辑清晰,层层递进,彻底打消了我过去认为两者泾渭分明的刻板印象。书中对当时士人如何借用玄学清谈的外衣来吸收佛教教义的策略分析,尤其精彩,展现了知识传播中的高超智慧。阅读此书需要一定的专注力,因为它涉及大量的概念辨析和思想脉络的梳理,但一旦跟上作者的思路,就会被那种超越时代的思辨魅力所折服。对于想深入理解中国思想史关键转折点的读者,这本书的价值无法估量。

评分这本《清代词坛:地域风格与文人际遇》给我带来了一种耳目一新的阅读感受。通常研究清代文学容易被忽略,但这本聚焦于词这一“小道”,反而挖掘出了惊人的丰富性。作者打破了传统上对清词“格律僵化、意境衰微”的简单判断,而是通过梳理不同地域(如常州派、金陵派)的词人网络和他们的交往史,展示了词风的地域性差异和个性化突围。我特别喜欢书中对“际遇”的强调,即环境、师承关系如何塑造了一个词人的创作轨迹,使得那些原本略显平淡的作品,瞬间有了鲜活的生命力和人性深度。文字平实却富含洞察力,没有炫技式的华丽辞藻,但每一个结论都有确凿的文本证据支撑。读完后,我对清代词人不再是模糊的群像,而是看到了一个个在特定文化生态中挣扎或辉煌的个体形象。强烈推荐给所有希望对清代文化有更细致了解的同好们。

评分我最近在阅读《中古以来建筑技术变迁史》,说实话,这本书的深度和广度完全超出了我的预期。它并非那种枯燥的年代罗列,而是以一种近乎工程学的严谨态度,剖析了中国古代建筑材料、结构和营建思想的演化路径。作者对唐宋时期斗栱结构力学原理的解析,简直是化繁为简的大师手笔,那些复杂的榫卯关系,在图解和文字的配合下,变得清晰可见。更让我惊喜的是,书中没有止步于结构,还深入探讨了宗教信仰(如佛教石窟寺庙的兴建)和皇权更迭对建筑形制的影响,比如宋代建筑如何从唐代的雄浑转向内敛与精巧。阅读过程中,我时常需要停下来,对照着书中的插图,想象当年工匠们是如何凭借经验和智慧,将这些庞大的木石结构完美地结合在一起。这本书对于建筑史研究者是基础读物,对于关注中国传统工艺的普通读者,也是一趟震撼人心的技术之旅。

评分《晚明士人心态与江南文社研究》这本书,简直是一面镜子,照见了那个风云变幻的时代中,知识分子精神世界的复杂纠葛。不同于侧重于政治斗争的叙事,作者聚焦于江南士人的“圈子文化”——那些诗社、书画社的创立、章程、成员的更替与思想碰撞,细节刻画得入木三分。我特别欣赏作者对于“雅”与“俗”、“入世”与“出世”之间摇摆不定的心态分析。比如,对陈继儒、董其昌等人的群体性精神依赖的探讨,揭示了在王朝更迭的前夜,文人如何通过构建精致的审美世界来寻求心灵庇护。书中对地方性文化传统与全国性思潮如何相互渗透的论述,也提供了全新的视角。阅读体验非常沉浸,仿佛能闻到江南园林里那一丝丝清冷的书卷气和墨香,理解他们为何会在繁华中孕育出既敏感又略带颓废的独特气质。

评分这本《盛唐气象:唐代诗歌艺术的巅峰探索》简直是为我这种沉迷于大唐风华的文史爱好者量身定制的宝典!作者以其深厚的学养和细腻的笔触,将盛唐诗歌从政治背景、美学特征到具体流派进行了全景式的扫描。书中对李白“仙气”与杜甫“沉郁顿挫”的对比分析,绝非流于表面的套话,而是深入挖掘了他们各自的生命体验与时代烙印。尤其令人称道的是,作者对“边塞诗”的论述,不仅罗列了高适、岑参的作品,更探讨了这种题材如何折射出帝国由盛转衰前的昂扬与不安,那种宏大叙事下的个体悲壮,读来令人心潮澎湃。语言流畅而不失文雅,引用典故精准而恰当,即便是初次接触唐诗研究的读者,也能轻松领略到那个黄金时代的艺术张力。翻开书页,仿佛能听到那金戈铁马的声响,感受到长安城里万象更新的勃勃生机。对于希望系统了解唐诗黄金时代脉络的读者来说,这无疑是一部既有学术深度又具极高可读性的力作。

评分内容不知是什么时候开始知道京东商城的,不知是什么时候开始在京东网买书的。已经买了上千本书了。 不知是什么时候开始喜欢文学的,也不知是什么时候迷上了读小说,反正就是对文学,对作家情有独钟,范文之心得体会:个人读书心得体会。现与大家分享、交流一下我个人的读书经历。 在提倡素质教育的今天,学校、家长对教师要求高,对学生的期望高,而学生又自己却无所谓,在这样的情况下,我们应该怎么做教师?这是我们经常谈论的话题。所以,我来到了京东商城买书,学习。解惑。做一个好老师。感谢京东商城。书很好。

评分多练练,效果好。

评分可以依葫芦画瓢写很多唐诗出来。

评分多练练,效果好。

评分不错,喜欢.

评分赞,很美的字

评分打开书本[SM],[ZZ]装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。 [BJTJ]作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其实值得回味 无论男女老少,第一印象最重要。”[NRJJ]从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。[SZ]所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。[QY]所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 最后在好评一下京东客服服务态度好,送货相当快,包装仔细!这个也值得赞美下 希望京东这样保持下去,越做越好

评分到京东买书。多读书,读好书。

评分集字贴就这样,让娃看看,临临

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有