具体描述

编辑推荐

辞书出版社出版的齐白石篆书字典收录齐白石先生篆书用字,是对齐白石先生篆刻艺术的总结,为研究和使用者提供便利。

推荐购买:

内容简介

齐白石于书、篆刻皆精,对我国篆刻艺术有重大影响,《齐白石篆书字典》是对齐白石篆刻艺术的总结,为读者集中展示他的艺术成果。本书收字头近两千个,字体近万余枚,每个字头下收白石老人各个时期、各种结体的篆书字迹。《齐白石篆书字典》选字丰富、典型,集中展示了齐白石篆书艺术的发展源流。《齐白石篆书字典》所列字头采用简体字,但字范仍保留书家字迹原貌。附有音序、笔画多种索引查检方式,既是书法爱好者查检字体的必备书法工具书,又可作为平面艺术设计从业人员的专用书法的字库类工具书。

作者简介

过大江,上海人,长期从事书法、篆刻相关工作,曾参加过多部书法工具书的编纂工作,为《多体书法大字典》编委。

目录

凡例前言

拼音目录

正文

前言/序言

用户评价

购买这本书纯粹是基于一种冲动,因为我一直对古代青铜器上的铭文情有独钟,总觉得那种刻凿出来的痕迹,带着一种时间沉淀后的厚重感和不可复制的庄严。这本印制的书籍,尽管是纸质墨迹,但却奇妙地捕捉到了那种“铸刻”的质感。翻阅时,我仿佛能听到工具与金属碰撞发出的声响,笔画边缘的锐利感和内敛的圆润感并存,这正是我在欣赏高古青铜器铭文时最着迷的一点。它并非那种工整到令人窒息的楷书或隶书,篆书本身就带着一种原始的、图画性的美感,而这本书中的范例,恰恰将这种图画性提炼到了极致。例如,对于某些象形意味较浓的字,其结构的处理方式简直就是一幅微型的写意山水。我曾试着用钢笔去模仿其中一幅作品的笔意,结果发现,如果不用毛笔特有的“驻笔”和“回锋”技巧,是无法再现那种力透纸背的内劲的。这本书的出版,为我们这些痴迷于古代器物铭文的“老古董”提供了一个极其便利且高质量的临摹样本,让我们不必耗费巨资去拓印那些脆弱的文物,便能一窥其堂奥。它的价值,在于将那种只能在博物馆深处触摸到的历史温度,带到了读者的案前。

评分我最近迷上了一种古老的篆刻技艺,一直在寻找能够拓宽我篆书视野的参考书,然而市面上多数书籍要么过于学术化,充满了晦涩的考证,要么就是纯粹的图录,缺乏系统的入门指导。直到偶然间发现了这本选本,它以一种近乎散文诗般的节奏,呈现了一系列精妙的篆字范例。最让我惊喜的是,它似乎并未将焦点完全集中在某一特定时期的风格上,而是提供了一个更为广阔的视角,让我看到了篆书在不同历史阶段所展现出的生命力。那些字形,有的古拙得像是从岩石上剥离下来,线条的边缘带着自然的崩裂感;有的则显得灵动飘逸,仿佛随时都要挣脱纸面的束缚,向三维空间延伸而去。我特别喜欢其中几页对于特定部首的集中展示,比如“水”、“木”二部,通过对比不同写法,能够清晰地看到结构如何随着书写者的个人理解而产生微妙的变化,这种变化非但没有破坏其本源的规范性,反而赋予了它独特的艺术生命。对于我这种业余爱好者而言,这本书的价值不在于让我成为篆刻大师,而在于打开了一扇窗,让我能够更深入地理解文字的“根性”,体会到“形、意、神”三者合一的绝妙之处。它的编排逻辑是跳跃性的,与其说是一本字典,不如说是一部引发思考的艺术画册。

评分我原以为篆书学习的门槛极高,主要集中在那些僵硬的、难以捉摸的商周铭文或者秦小篆的规范化上,因此一直望而却步。然而,这本字帖的出现,彻底颠覆了我的看法。它所呈现的风格似乎更加偏向于一种更具文人气息的、带有隶书边缘特征的篆写体,线条的圆转处少了金石的生硬,多了书法的柔韧与变化。它像是一座桥梁,连接着上古的庄重与后世的灵动。书中的选材非常注重实用性与美学的平衡,许多常用的寓意美好的词语和祝福语,都被巧妙地以篆书形式呈现,这对于想在个人信笺或小幅装饰中融入传统元素的人来说,简直是及时雨。我尤其欣赏它对笔画粗细变化的细腻处理,有些字的笔画粗细对比极大,营造出一种强烈的节奏感,仿佛是在进行一场精心编排的鼓点演奏。这本书的价值在于它极大地降低了篆书的“敬畏感”,引导读者以更放松、更具审美趣味的角度去接触这一古老的书体,让我第一次感受到了篆书并非遥不可及的博物馆藏品,而是可以融入日常审美生活的活态艺术。

评分这本装帧典雅的字帖,初翻开来便被那遒劲有力的笔法所吸引,虽然我并非书法大家,但仅仅是摩挲着那些墨迹未干的拓印,就能感受到一种扑面而来的气势。它不像我过去见过的某些“名家”字帖那样,只是一味地求“准”和“匀”,而是透着一种发自内心的松弛与洒脱。每一笔的起承转合,都像是经过了深思熟虑,却又在落笔的刹那间达到了浑然天成的境界,毫无矫揉造作之态。尤其是一些横画的处理,细看之下,笔锋的提按顿挫清晰可见,那种在纸面上拉扯与蓄力的感觉,即便是隔着纸张也能隐约捕捉到。书中的选字也颇为讲究,大多是历代经典诗词或楹联,用作日常临摹,既能陶冶性情,又能提升对汉字结构美学的理解。装裱上更是体现了出版者的匠心,纸张的质地厚实,墨色浓淡适中,即便是反复描摹,也丝毫没有污损的顾虑。这无疑是一本值得放在书案边,时常拿出来把玩的佳作,它所传达的不仅仅是书写技巧,更是一种对传统文化审美的深度回归。我甚至会花上一些时间,仅仅对着某一个单独的字进行冥想,试图去揣摩书写者在那个瞬间的心境,那种沉静而又充满力量的内在张力,是现代快节奏生活中难得的一份精神慰藉。

评分作为一个长期从事古籍修复工作的人,我对书籍的“物理属性”有着近乎偏执的关注。这本书的装帧设计非常得体,它没有过度使用华丽的装饰,而是选择了朴素而有力的表达方式,这与篆书本身的沉稳气质相得益彰。纸张的选择是最大的亮点之一,它不是那种一味追求光滑的现代铜版纸,而是带有一种纤维感的哑光纸张,这使得墨迹的渗透和层次感得以完美保留。尤其是在那些大字的作品中,你能清晰地看到墨色由浓黑到微微洇开的过渡,这对于学习如何控制笔端墨量的读者来说,是无价的经验。更值得称道的是其排版上的留白艺术。很多书法字帖为了追求信息量,常常将字挤得密不透风,但这本显然深谙“计白当黑”的道理,充足的空白不仅让每个独立的字得到了呼吸的空间,也使得读者的目光在不同的范例之间得以舒缓和聚焦。它不是一本让你快速翻阅查阅的工具书,而是一本需要你静下心来,与其进行“对话”的艺术品。我甚至将其中几页小心翼翼地用玻璃纸包好,作为工作间隙的视觉休息点,因为它散发出的那种宁静而又充满生命力的美感,能有效地对抗长时间近距离工作的疲劳。

评分给我爸买的,第二天就到了,速度超快。书质量也不错,我爸很喜欢~

评分还行

评分齐白石的印谱,很好。赞一个。

评分价格实惠 东西不错

评分白石篆刻是中国近现代史上的一代名家值得收藏和借鉴学习

评分原想着是本大书,不料却这么小。

评分一如既往的支持京东!大爱京东!

评分一如既往的支持京东!大爱京东!

评分内容不错,图片质量很差

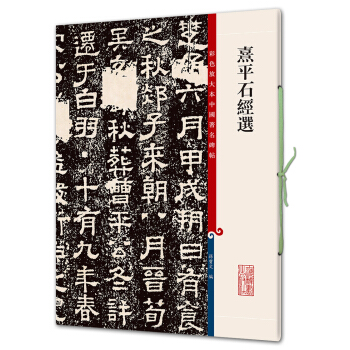

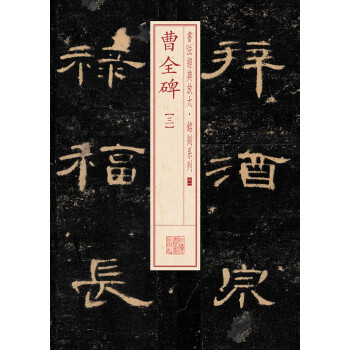

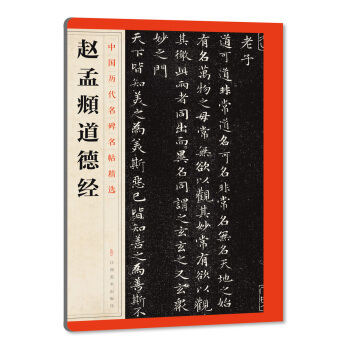

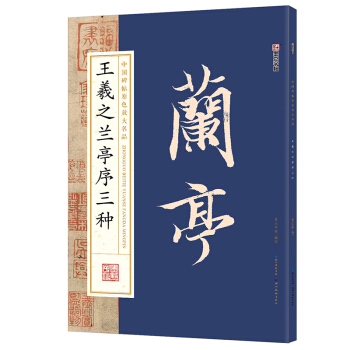

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有