具体描述

内容简介

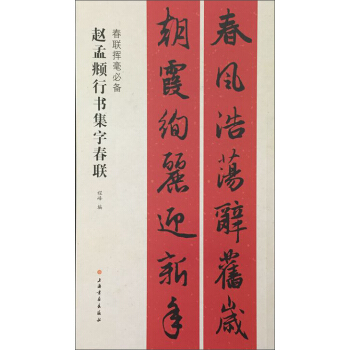

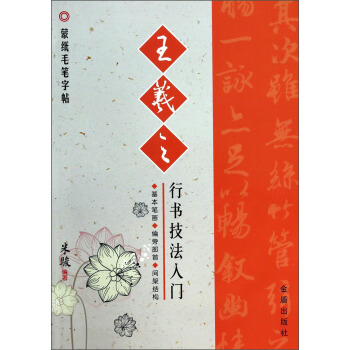

《蒙纸毛笔字帖:王羲之行书技法入门》由当代著名书法家米骏编著,选取著名书法家王羲之最具代表性的行书范字,采用通俗易懂、简洁明了的方法,从基本笔画、偏旁部首、间架结构等方面,详细讲解其艺术特征、技法特点和书写技巧。《王羲之行书技法入门》结合范字,指导进行描、摹、临写练习。针对人门学习特点,加有蒙纸,帮助读者更好地掌握名家书法的技法要领。用户评价

从实操角度来看,这本书的临摹区域设计体现了极高的人性化考量。它的米字格和九宫格布局清晰,格线粗细适中,既能帮助定位,又不会在临摹时分散注意力。我最欣赏的是,在某些关键的楷书和行书过渡字体的对比练习中,它特意留出了大面积的空白区域,鼓励读者自己尝试去默写或者进行“意临”,这是一种非常高明的教学策略。它避免了读者一味地“描红”或“对摹”所带来的肌肉记忆的僵化。每组字帖下方附带的“心得体会”板块,虽然篇幅不长,但句句珠玑,大多是关于如何调整坐姿、如何控制呼吸、如何保持腕部悬空等实用技巧的提醒,这些往往是书店里其他教材中容易被忽略的“软性”知识点。读完这些提醒后,我立刻尝试调整了自己的执笔方式,发现对笔锋的控制力确实有了细微的改善,这让我体会到,真正的书法学习,绝不仅仅是“画图”,而是一场全身心的投入和协调。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面采用了一种略带粗粝质感的蒙纸材质,摸上去手感非常棒,带着一种朴拙而又不失雅致的气息。内页的纸张选择也相当讲究,墨迹的显现效果极佳,即便是初学者的笔触也能清晰地被捕捉和呈现出来。尤其是那种微微泛黄的色调,让人感觉像是捧着一本有些年头的古籍,一下子就把人带入到了一个沉静的、专注于书法的氛围之中。翻开扉页,看到那印刷清晰的导言部分,作者对于书法学习的理念阐述得极为精辟,那种对传统文化的尊重与传承的迫切感,隔着纸张都能扑面而来。我特别喜欢它在细节上的用心,比如每一页的留白处理得恰到好处,既保证了临摹的空间,又不显得空旷。装订方式也很牢固,可以平铺在书桌上,这对于反复练习的我们来说简直是太重要了,不用担心写字时书页合拢而影响了手感和视野。整体来说,光是这份对手感和视觉体验的重视,就足以让人对后续的学习内容充满期待。

评分我尝试着练习了几页,最让我惊喜的是它的“技法讲解”部分的处理方式。它没有采取那种枯燥乏味的长篇理论灌输,而是采用了大量的图示和步骤分解,非常直观。比如讲到“起笔”的提按顿挫,书中会用不同颜色的线条或者箭头来标示毛笔运行的轨迹和受力变化,即便是初学者,也能立刻明白“藏锋入纸”和“侧锋出锋”之间细微的差别。更绝的是,它针对一些常见的初学者错误,比如“笔画边缘的毛躁”或者“墨色的浓淡变化不自然”,都给出了非常具体的矫正建议和对比范例,这种“对症下药”的编写思路,大大缩短了我的学习摸索时间。我以前总觉得光看字帖描述自己领悟很困难,但这本书就像是请了一位经验丰富的前辈在旁边手把手指导,每一个细节的强调都正中我的疑惑之处。而且,它对笔画结构中“精气神”的解读也很有见地,不是简单地教你怎么“画”出字形,而是引导你理解字为什么会“写”成这个样子,这让整个学习过程变得更有深度和乐趣。

评分这本书的选帖角度非常独到,它似乎没有盲目追求那些太过繁复或者艰涩难懂的碑帖作为入门材料,而是选择了那些结构稳健、笔法清晰、易于掌握内在韵律的经典范本。这种“循序渐进”的课程设计,让我的信心得到了极大的增强。比如,它对基础笔画(横、竖、撇、捺)的拆解和反复练习环节,安排得张弛有度,不会让人感到重复的疲劳,而是通过变换组合来巩固基础。我过去在练习其他帖时,经常会遇到某个特定笔画总是写不好,但这本书的编排逻辑似乎提前预判了我的困难,并在接下来的章节中巧妙地安排了集中攻克的时间。此外,书中对“字组”的搭配练习也十分到位,不再是孤立地练习单个汉字,而是开始强调横向和纵向的联系,这对于后续要进行整篇书写至关重要。阅读这些范例时,我能感觉到一种沉稳厚重的气息,这种感觉对于建立初学者的“法度”观念是极为宝贵的。

评分与其他动辄号称“速成”的书法教材相比,这本书展现出了一种难得的“慢工出细活”的匠人精神。它似乎并不急于让你写出惊人的作品,而是耐心地打磨你的基本功和对“行书”这种书体内在精神的理解。在关于“行笔连带”的讲解部分,它通过对几个核心字进行放大和慢速分解图的展示,清晰地揭示了提笔和收笔之间那个微妙的“气”的流动,这对于体会行书的“意”至关重要。它成功地传达了一个信息:书法是时间的艺术,是心手的合一,而不是一蹴而就的技巧堆砌。这种严谨且不浮躁的教学态度,让我感到非常信赖。这本书更像是一份系统的、长期的学习规划蓝图,而不是一本临完即弃的工具书。我确信,如果能按照书中的节奏和要求持续练习下去,我的行书水平定能有一个扎实而长远的进步。

评分可以!物流超快!不错!很好!

评分学习用品~

评分不错真的很好给我爸爸买的

评分好吧

评分我喜欢

评分喜欢,喜欢。好东西

评分很好,初学者很适合,书写纸那有买

评分此用户未填写评价内容

评分s

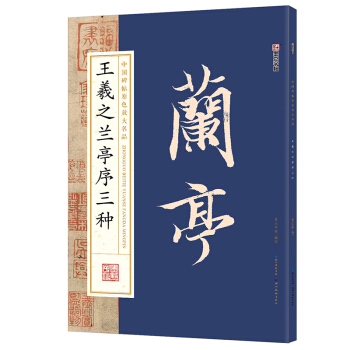

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有