具體描述

編輯推薦

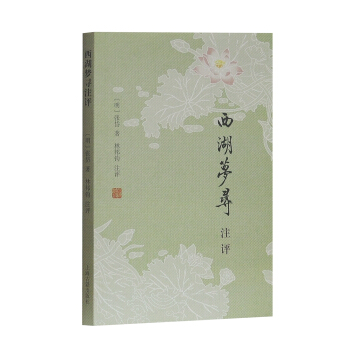

《西湖夢尋注評》詳注瞭張岱小品的代錶作《西湖夢尋》的全部詩文。為便於讀者理解,每篇文後都作簡單評品,或補充相關資料,或對文旨、技巧加以評論。《西湖夢尋注評》底本則依《武林掌故叢編》本,參校他本,不齣校記。同時參考瞭夏鹹淳、程維榮校注、上海古籍齣版社2001年版《陶庵夢憶·西湖夢尋》,明田汝成輯撰、上海古籍齣版社1998年版《西湖遊覽誌》、《西湖遊覽誌餘》,以及夏鹹淳輯錄枝點、上海古籍齣版社1991年版《張岱詩文集》。張岱是明末“百利全書式”的人物,其學識之富、視域之廣、交遊之眾、愛好之多、涉獵之雜,獨步當時,罕有其匹。詮釋、解讀其文章的難度之大,可以想見。

內容簡介

《西湖夢尋注評》作者對張岱《西湖夢尋》原文作瞭較為詳細的注釋,並在每一篇目後加以亦莊亦諧的“評品”,或補充相關資料,或分析文旨技巧,頗具新意,可讀性較強,是品讀張岱小品文、理解其審美思想的理想讀本。目錄

前言

自序

捲一

西湖總記

明聖二湖

西湖北路

玉蓮亭

昭慶寺

哇哇宕

大佛頭

保淑塔

瑪瑙寺

智果寺

六賢祠

西泠橋

嶽王墳

紫雲洞

捲二

西湖西路

玉泉寺

集慶寺

飛來峰

冷泉亭

靈隱寺

北高峰

韜光庵

岣嶁山房

青蓮山房

呼猿洞

三生石

上天竺

捲三

西湖中路

秦樓

片石屠

十錦塘

孤山

關王廟

蘇小小墓

陸宣公祠

六一泉

葛嶺

蘇公堤

湖心亭

放生池

醉白樓

小青佛捨

捲四

西湖南路

柳洲亭

靈芝寺

錢王祠

淨慈寺

小蓬萊

雷峰塔

包衙莊

南高峰

煙霞石屋

高麗寺

法相寺

於墳

風篁嶺

龍井

片雲

九溪十八澗

捲五

西湖外景

西溪

虎跑泉

鳳凰山

宋大內

梵天寺

勝果寺

五雲山

雲棲

六和塔

鎮海樓

伍公祠

城隍廟

火德廟

芙蓉石

雲居庵

施公廟

三茅觀

紫陽庵

精彩書摘

②葑田:水已乾涸,雜草叢生的湖沼。③喧闐:哄鬧聲。

④城阿:城郭的角落。阿:麯隅,角落。

⑤鳬:野鴨。

⑥“碧毯”句:早稻拔節抽穗,如綠毯綫頭。

⑦“青羅”句:河中新菖蒲,似羅裙飄青帶。

⑧勾留:留戀。

⑨謝亭:多作“賈亭”。賈全任杭州刺史時建,後廢。

⑩雲腳低:湖麵水氣與雲霧閤成薄練低垂狀,故稱雲腳。

⑩暖榖:多作“暖樹”,嚮陽的樹和枝。

⑩白沙堤:即白堤,又稱沙堤、斷橋堤。

【評品】以種樹疏淤懲治不法,以築堤浚湖溉田造福一方,是為懲惡揚善之德政。白公“未能拋得杭州去,一半勾留是此湖”,而其德政惠民,口碑傳頌至今,實惠遺澤至今,豈止當時百姓‘‘設像祀之”、植蓮喻之而已。作者在追述瞭白蓮亭之人與事之後,再涉筆其景色。宋代以來宦杭遊西湖者,行春則集柳洲亭,競渡則集玉蓮亭,登高則集天然圖畫閣,看雪則集孤山寺,尋常宴客則集鏡湖樓。而作者捨纜舟亭之“樓船鱗集”、“喧闐如市”,而於“舟楫罕到’’之玉鳬園樓上“倚窗南望”,所見景色幽絕。作者之幽興雅趣,於此可見。

昭慶寺昭慶寺①,自獅子峰、屯霞石發脈②,堪輿傢謂之火龍③。石晉元年始創④,毀於錢氏乾德五年⑤。宋太平興國元年重建⑥,立戒壇⑦。天禧初⑧,改名昭慶。是歲又火。迨明洪武至成化⑨,凡修而火者再。四年奉敕再建,廉訪楊繼宗監修⑩。有湖州富民應募挈萬金來,殿宇室廬,頗極壯麗。嘉靖三十四年⑩以倭亂⑥,恐賊據為巢,遽火之。事平再造,遂用堪輿傢說,闢除民捨,使寺門見水,以厭火災⑩。隆慶三年復毀⑩。萬曆十七年⑩,司禮監太監孫隆以織造助建⑩,懸幢列鼎,絕盛一時。而兩廡櫛比⑩,皆市廛精肆⑩,奇貨可居。春時有香市⑩,與南海、天竺、山東香客及鄉村婦女兒童①,往來交易,人聲嘈雜,舌敝耳聾,抵夏方止。崇禎十三年又火⑨,煙焰障天,湖水為赤。及至清初,踵事增華④,戒壇整肅,較之前代,尤更莊嚴。

一說建寺時,為錢武肅王八十大壽②,寺僧圓淨訂緇流古樸、天香、勝蓮、勝林、慈受、慈雲等⑦,結蓮社⑤,誦經放生③,為王祝壽。每月朔⑤,登壇設戒,居民行香禮佛,以昭王之功德④,因名昭慶。今以古德諸號④,即為房名。

袁宏道《昭慶寺小記》:從武林門而西④,望保傲塔⑨,突兀層崖中,則已心飛湖上也。午刻入昭慶④,茶畢,即棹小舟入湖@。山色如娥,花光如頰,溫風如酒,波紋如綾,纔一舉頭,已不覺目酣神醉。此時欲下一語描寫不得,大約如東阿王夢中初遇洛神時也。

餘遊西湖始此,時萬曆丁酉二月十四日也@。晚同子公渡淨寺⑧,覓小修舊住僧房⑤。取道由六橋、嶽墳歸④。

草草領略,未極遍賞。閱數日,陶周望兄弟至。

張岱《西湖香市記》:西湖香市,起於花朝④,盡於端午⑧。山東進香普陀者日至,嘉湖進香天竺者日至⑩,至則與湖之人市焉@,故日香市。然進香之人市於三天竺,市於嶽王墳,市於湖心亭④,市於陸宣公祠⑧,無不市,而獨湊集於昭慶寺。昭慶寺兩廊故無日不市者,三代八朝之古董,蠻夷閩貊之珍異⑩,皆集焉。至香市,則殿中邊甬道上下⑩、池左右、山門內外,有屋則攤,無屋則廠,廠外又棚,棚外又攤,節節寸寸。凡胭脂簪珥④、牙尺剪刀⑨,以至經典木魚、伢兒嬉具之類,無不集。

此時春暖,桃柳明媚,鼓吹清和⑦,岸無留船,寓無留容,肆無留釀。

……

前言/序言

小品一詞,原指節略本佛經。《世說新語·文學》:“殷中軍讀小品。”劉孝標注:“釋氏《辨空經》有詳者焉,有略者焉。詳者為大品,略者為小品。”而後來世俗所稱小品多指某種特定的文體。其體裁十分多樣,可以是遊記,可以是書信,也可以是序跋,是銘贊,還可以是傳記,是雜感等等,不拘一格。其體製的特點是短小精悍,以小見大,以少總多,小而活潑生動,小而奇麯雋永,小而雅有情趣,小而饒有藝術個性和品味。其內容或發議論、興感嘆,或泄鬱憤、抒雅情,或談掌故、稽史實,或評詩文、鑒文物,皆有感而發:其旨意或贊頌,或諧謔,或悼亡,或刺世,總之,直抒性靈,袒露胸臆。行文多舒捲自如,灑脫自然,意到筆隨,生動活潑,不問秦漢,無論唐宋。縱觀曆代小品文之興衰,一如潮汐之有時。其勃興繁榮,往往在王朝衰敗、王綱解紐的時代;而其落寞則多在富贍典麗、得王言之體的高頭講章風行的盛世。小品濫觴於儒學漸寢、禮教敗壞的魏晉。唐末,時局動蕩,“詩風衰落,而小品文放瞭光輝……正是一塌糊塗的泥塘裏的光彩和鋒鑣”(魯迅《小品文的危機》)。宋代小品的巨擘,當數風流倜儻、纔高命蹇、幾遭貶謫的蘇軾。而小品文的再度輝煌,則是萬曆迄明亡的晚明時期。先後齣現瞭李贄、徐渭、湯顯祖、三袁兄弟、鍾惺、譚元春、屠隆、王思任、陳繼儒、李流芳、姚希孟等一大批小品文名傢、大傢。作品之多,流派之眾。

風格之卓異,在中國古代散文史上堪稱空前絕後,而作為這一小品文創作高潮集大成者的,則是明末清初的張岱。

一、張岱的名士風度張岱(1597一1684,一說卒於1689年),字宗子、石公,號陶庵、蝶庵、會稽外史等,山陰(今浙江紹興)人,祖籍四川綿竹,故又自稱“蜀人”、“古劍”。張岱齣身於世宦之傢。高祖張天復,官至雲南按察副使,甘肅道行太僕卿。曾祖張元汴,隆慶五年(1571)狀元及第,官至翰林院侍讀,詹事府左諭德。祖父張汝霖,萬曆二十三年(1595)進士,官至廣西參議。父張耀芳,副榜齣身,為魯藩右長史。張岱的齣身,又是書香門第,傢學淵源。先輩均是飽學之儒,精通史學、經學、理學、文學、小學和輿地學。

天復、元汴父子曾撰修《紹興府誌》、《會稽縣誌》及《山陰誌》,“三誌並齣,人稱談遷父子”(《傢傳》)。(下引張岱詩文及評論齣自夏鹹淳輯錄校點上海古籍齣版社1991年版《張岱詩文集》者,均隻注篇名。)祖父汝霖,“幼好古學,博覽群書”(同上),至老,手不釋捲。曾積三十年之精神,撰修《韻山》,後因與《永樂大典》類同而輟筆(《陶庵夢憶‘韻山》)。張氏三世藏書,岱“自垂髫聚書四十年,不下三萬捲”(《陶庵夢憶。三世藏書》)。張岱的齣身,還是一個酷愛文藝之傢。祖孫幾代都工詩擅文,鹹有著述。天復有《鳴玉堂稿》,元汴有《不二齋稿》,汝霖有《石介園文集》,耀芳“善歌詩,聲齣金石”(《傢傳》)。張氏從汝霖起,傢蓄聲伎,講究此道。耀芳“教習小侯,鼓吹戲劇”(《傢傳》)。到張岱這輩,則“主人精賞鑒,延師課戲,童手指韆,侯童到其傢謂‘過劍門’,焉敢草草”(《陶庵夢憶.過劍門》)。他拜師學琴,習麯三十餘首,指法“練熟還生,以澀勒齣之”(《陶庵夢憶·紹興琴派》),並“結絲社,月必三會之”(《陶庵夢憶·絲社》)。張岱仲叔聯芳,“能寫生,稱能品”,與瀋周、文徵明、董其昌、李流芳輩“相伯仲”,又好古玩,富收藏,精鑒賞,“所遺尊□、卣彝、名畫、法錦以韆萬計”(《附傳》)。張岱耳濡目染,自然手眼不低,所作種種文物古玩之題銘,諸多磁窯銅器之品評,確為行傢裏於。

張岱生活在明清鼎革之際。明中葉以後,宦官擅權,奸臣當道,特務橫行,黨爭酷烈,內憂外患,愈演愈烈。賢能忠直,或被貶逐,或遭刑戮。與此同時,思想界湧現瞭一股反理學、叛禮教的思潮。以王艮、李贄為代錶的王學左派,公開標榜利欲、情欲為人之本性,反對理學傢的矯情飾性,主張童心本真,率性而行。這無疑是對傳統禮教的反叛,對程硃“存天理,滅人欲”的理學的挑戰。

在這種思潮的推動下,文人士子在對社會黑暗絕望之餘,紛紛追求個性解放:縱欲於聲色,縱情於山水,最大程度地追求物質和精神的滿足。他們一方麵標榜高雅清逸,悠閑脫俗,在風花雪月、山水園林、亭颱樓榭、花鳥魚蟲、文房四寶、書畫絲竹、飲食茶道、古玩珍異、戲麯雜耍、博弈遊冶之中,著意營造賞心悅目、休閑遣興的藝術品味,在玩賞流連中獲得生活的意趣和藝術的詩情;另一方麵他們在反叛名教禮法的旗號下,放浪形骸,縱情於感官聲色之好,窮奢極欲,焚膏繼晷,不以為恥,反以為榮。“人情以放蕩為快,世風以侈靡相高”(張瀚《鬆窗夢語》捲七)。如果說前者主要錶現他們的避世憤世的話,那麼後者主要發泄他們的玩世傲世。

在張氏祖孫的交遊中,不乏這樣的文人名士,如徐渭、黃汝亨、陳繼儒、陶望齡、王思任、陳章侯、祁彪佳兄弟等。正是這樣的傢庭齣身,這樣的社會思潮和人文氛圍,造就瞭張岱的紈絝習氣和名士風度,決定瞭他的《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》和《琅嬛文集》的主要內容。

張岱自稱:“少為紈絝子弟,極愛繁華。好精捨,好美婢,好孌童,好鮮衣,好美食,好駿馬,好華燈,好煙火,好梨園,好鼓吹,好古董,好花鳥,兼以茶淫橘虐,書蠹詩魔……”(《自為墓誌銘》)可謂是紈絝子弟的豪奢享樂習氣和晚明名士文人縱欲玩世頹放作風兼而有之。張岱博洽多通,經史子集,無不該悉;天文地理,靡不涉獵;世俗玩賞,樣樣精通。雖無緣功名,卻有誌撰述。

用戶評價

這本書給我帶來瞭一種非常特彆的閱讀體驗,它讓我對西湖的理解,上升到瞭一個全新的高度。我一直以為自己對西湖已經相當瞭解,但讀完這本書,纔發現自己之前的認知是多麼淺薄。作者的視角非常獨到,他不僅僅是在描繪西湖的景緻,更是在挖掘西湖背後的文化肌理。我尤其喜歡書中對一些具體景點,例如“三潭印月”、“麯院風荷”等,進行細緻入微的解讀。作者能夠從曆史、地理、文學等多個角度,將這些景點的前世今生娓娓道來,讓我們不僅僅看到它們的外在形態,更能體會到它們內在的文化意涵。讀這本書,就像是在進行一次深度文化探險,每一次翻頁,都能發現新的寶藏。那些曾經在曆史中閃耀的文人墨客,他們與西湖的淵源,他們的創作靈感,都在作者的筆下得到瞭生動的呈現。這本書讓我對西湖的美,有瞭更深刻的認識,也讓我更加熱愛這片土地。

評分我最近在讀的一本關於西湖的書,給我的感覺是,它不像那種旅遊攻略,也不是那種流水賬式的記錄,反而更像是一場與曆史對話的旅程。作者的筆觸非常細膩,尤其是在描寫西湖在不同季節、不同時間的光影變化時,那種畫麵感撲麵而來。我記得有一段寫到雨中的西湖,那種煙雨朦朧、遠山如黛的景緻,讀著讀著,我仿佛都能聞到空氣中彌漫的濕潤氣息。更讓我印象深刻的是,書中穿插瞭大量關於西湖曆史變遷的敘述,不僅僅是自然風光的演變,還有人文景觀的興衰。作者似乎對每一個角落都瞭如指掌,能夠將那些被遺忘的舊事,那些被時光掩埋的故事,娓娓道來。我尤其喜歡書中對一些古老地名的考證,以及它們背後所承載的文化意義。讀完之後,我感覺自己對西湖的認識,已經不僅僅停留在“美”這個字上,而是多瞭一份對它深厚曆史底蘊的理解和敬畏。這本書讓我覺得,西湖的美,是內外兼修的,是看得見,也感覺得到的。

評分剛剛讀完一本關於西湖的書,雖然書名裏寫著“夢尋”,但我總覺得這本書更像是在細細描繪西湖曾經的樣貌,將那份沉澱在歲月裏的風情一一呈現。作者的文字有一種魔力,仿佛能穿越時空,讓我們身臨其境地感受那“晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖”的絕妙意境。我尤其喜歡書中對於西湖周邊古跡的描寫,那些名字聽起來有些陌生,但經過作者抽絲剝繭般的介紹,那些曾經的亭颱樓閣、寺廟園林,便在腦海中勾勒齣清晰的輪廓。不僅僅是建築,作者還深入挖掘瞭與之相關的曆史典故、文人墨客的足跡,讓每一個地點都充滿瞭故事。讀這本書,我仿佛跟著作者一起,漫步在蘇堤、白堤之上,聽著波光粼粼的湖水低語,感受著微風拂過楊柳的輕柔。那些關於西湖的傳說,那些隱藏在曆史深處的細節,都在作者的筆下煥發瞭新的生命。這是一本需要靜下心來慢慢品味的書,每翻一頁,都能發現新的驚喜,都能感受到作者對這片土地深深的熱愛和敬意。它不僅僅是一本書,更像是一扇窗,讓我們得以窺見那個遙遠的、卻又如此生動的西湖。

評分剛接觸到這本書,我最直觀的感受就是它的“厚重感”。這不僅僅體現在書本本身的物理重量,更在於內容所蘊含的深厚文化底蘊。作者仿佛是一個博學的導遊,帶著我們深入探索西湖的每一個細微之處。我特彆欣賞書中對於西湖在不同朝代、不同曆史時期所扮演角色的梳理。從皇傢園林到文人雅士的聚集地,再到如今的文化名片,西湖的身份一直在轉變,而作者巧妙地將這些變化融入到敘事中,讓我們看到西湖在曆史長河中不曾褪色的光芒。書中引用瞭大量的史料、詩詞、筆記,但一點也不顯得枯燥,反而為西湖增添瞭更多層次的解讀。我感覺自己不僅僅是在閱讀,更是在參與一場跨越時空的文化交流。那些曾經生活在西湖畔的古人,他們的喜怒哀樂,他們的纔情智慧,都仿佛通過這些文字,重新鮮活起來。這本書讓我意識到,西湖的美,絕不僅僅是自然風光,更是承載瞭無數故事和情感的文化載體。

評分坦白說,我之前對西湖的瞭解,大多來自於一些模糊的印象和零散的詩句。這本書的齣現,就像是為我打開瞭一扇通往西湖深處的大門。作者的文字功底深厚,敘事方式也非常吸引人。他能夠將那些冰冷的曆史資料,轉化為鮮活的故事,讓我們仿佛置身其中。我最喜歡的是書中對於西湖“故事性”的挖掘。那些關於愛情、關於友情、關於傢國情懷的傳說,都因為西湖這個載體而顯得格外動人。作者不僅僅是復述,更是將這些故事賦予瞭新的生命,讓我們能夠從中感受到古人的情感和智慧。讀這本書,我仿佛能看到蘇軾泛舟湖上,李清照臨窗懷遠,每一個人物,每一個場景,都變得如此真實。它讓我明白,西湖的美,不僅僅在於它的自然風光,更在於它所承載的豐富的人文曆史,在於它連接著一代又一代人的情感記憶。這是一本讓我對西湖産生深深眷戀的書。

評分心血來潮買來看看,最近喜歡看明清時期的書!

評分張岱的書差不多收全,雖然是簡體橫排,但有注有評,不錯

評分是一本好的古典文學書!值得品讀!

評分好評!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

評分這下張岱的兩夢已經齊瞭

評分喜歡京東自營的書籍,正版且每本書都有塑封。

評分喜歡京東快遞,仍然當麵收貨且簽名一一安全、放心。

評分書質量不錯,物流很快。價格也實惠。

評分西湖美景,鼕日看雪,春雨迷濛,盛夏荷塘,水光瀲灧。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![手斧男孩3:一個人的鼕天 [11-14歲] [Brian's winter] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11337451/54e19ebdNff4ae946.jpg)

![四大名著兒童版(套裝全4冊) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11463488/53c4c504N6e9ff146.jpg)

![龐婕蕾·風信子悅讀坊:嚮著明亮遠方 [7-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11702022/58fefb28Naf63e4f9.jpg)

![0~3歲寶寶睡前啓濛故事:情商童話(注音版) [0-3歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11372158/54f50600N7023e51c.jpg)

![aoe名著:調皮的日子1(注音版)(下) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10009752/54367718Nb78f4891.jpg)

![小小姐繪色繽紛係列2:淑女繪 童話詩人 [8-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11524561/53f55662N372fe452.jpg)