具体描述

内容简介

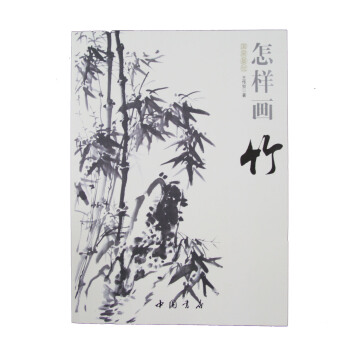

《怎样画竹》作者先介绍了竹子的生态特征及受到历代文人喜爱的原因,接着以口诀形式描述画竹之技法,根心、竹节、竹笋、竹稍无不点到,尤其着意讲述画竹叶与书法的相似点,配合作者对画竹整体布局的构图参考;结合竹子在传统文化中的地位,以及历代名家的画竹作品,适合读者在欣赏中进行学习。

作者简介

王传贺,字熙、子中,斋号海砚堂。生于1938年。画家,书法家,诗人。现为孔子艺术研究院院长、曲阜市美术家协会名誉主席。绘画擅长国画花卉、动物、山水。书法诸体皆善,大草尤具个人风格。出版《海砚堂画语》《海砚堂诗草》《海砚堂随笔》《王传贺国画寓意小品》《阿卫风范》《王传贺逸品花鸟十二屏》《王传贺左笔草书十二屏》等二十余部专著,出版五卷本国画技法书《笔墨丹青1OO诀》(包括《梅兰竹菊》《花卉》《蔬果》《鸟类昆虫》《兽类鳞介》共110种题材的画法歌诀),影响广泛。目录

《怎样画竹》无目录前言/序言

用户评价

这本书的内容,给我一种“点”到为止的感觉,在很多关键的技法讲解上,都显得有些不够深入和全面。我尤其想了解的是,国画中对于“墨”的运用,是如何做到如此丰富多样的。我听说,国画的墨分五色,我希望这本书能够详细解释这“五色”到底指的是什么,它们是如何通过笔触、水量的控制来实现的?比如,如何通过“焦墨”来表现岩石的坚硬和古朴?如何通过“浓墨”来塑造物体的体积感和立体感?如何通过“淡墨”来营造朦胧的远景和空灵的氛围?书中对此的阐述,仅仅停留在“墨有浓淡”这样的简单描述,未能提供具体的示范和操作要领,让我无法真正理解和掌握这些精妙的技法。我也希望能够了解到,在不同的绘画题材中,对于墨的运用有何侧重点和变化。例如,山水画、花鸟画、人物画,各自在用墨上有什么不同?这些细节的缺失,让这本书在“墨的运用”这一核心技法上,显得不够扎实。

评分作为一个对书法有着浓厚兴趣的读者,我一直认为国画与书法之间有着密不可分的联系。我期望这本书能够深入探讨书法在国画中的应用,例如,如何通过书法的用笔、用墨、用字的结构来影响国画的线条质感和整体风格。我希望能够了解到,在国画创作中,书法家是如何将书法的力道、韵律和美感融入到绘画之中,从而赋予画面独特的生命力。比如,在画树干时,是否可以借鉴草书的飞动之势;在画山石时,是否可以运用隶书的古朴沉稳。我也期待书中能够有具体的案例分析,展示书法如何与绘画相结合,产生出令人惊艳的效果。然而,这本书在这一方面的内容却显得非常薄弱,几乎没有提及书法与绘画之间的互动关系,只是孤立地讲解了绘画的笔墨技法。这让我感到非常遗憾,因为我认为,忽视书法在国画中的作用,就等于错失了理解国画独特魅力的重要途径。

评分这本书在介绍“用笔”这一点上,给我一种“只知其然,不知其所以然”的感觉。我期望这本书能够更深入地讲解“用笔”的内涵,而不仅仅是停留在“起笔、行笔、收笔”这样表面的描述。我希望能够了解到,在国画中,不同的用笔方式会产生什么样的视觉效果?比如,中锋用笔的圆润、坚实;侧锋用笔的苍劲、雄浑;藏锋用笔的含蓄、内敛;露锋用笔的锐利、挺拔。我也期待书中能够有关于如何通过“提按”、“顿挫”、“转折”等用笔的变化,来赋予线条生命力和情感。同时,我希望能看到更多关于如何根据不同的绘画对象,选择合适的用笔方式的讲解。例如,在画竹叶时,应该用怎样的笔触才能表现出其轻盈和飘逸?在画松针时,又该用怎样的笔触才能体现出其坚韧和挺拔?这本书在这方面的讲解,显得过于概念化,未能提供足够具体和可操作的技法指导,让我在“用笔”的理解上,感到仍有许多未解之谜。

评分这本书的内容,老实说,并没有触及我最想了解的几个关键点。我一直对国画的线条表现力尤其着迷,特别是如何通过墨的浓淡干湿变化来塑造物体的体积感和质感。我期望这本书能深入讲解运笔的力度、速度、节奏,以及不同笔触(如皴法、擦法)如何转化为视觉上的肌理效果,比如岩石的粗糙、树皮的斑驳、衣物的褶皱等等。此外,对于国画中“留白”的艺术,我也有着浓厚的兴趣。我一直觉得,国画的妙处很大一部分在于画面中的虚实相生,留白之处往往蕴含着无限的空间和意境。我希望能在这本书里找到关于如何构图时有效运用留白、留白如何引导观者的视线、留白如何营造宁静或空灵的氛围等方面的详细指导。然而,目前为止,我阅读到的内容更多停留在基础的笔墨练习,例如枯燥的线条描摹,对于如何将这些基础技法融入到具有生命力的画面表达中,书中给出的指引显得较为薄弱,让我觉得它更像是一本练习册,而非能够启迪创意思维的艺术指南。我真正期待的是能看到更多关于如何捕捉景物神韵、表现画家情感的实例分析,以及作者如何通过笔墨将这些抽象的感受具象化的过程。可惜的是,在这一点上,这本书显得有些力不从心,未能满足我对国画艺术深层探索的期待。

评分我对国画中“写意”的理解,始终存在着一层模糊感,总觉得这是一种需要悟性的技法。我希望这本书能够提供更清晰的指导,让我理解“写意”到底意味着什么,它与“写实”有何区别,又该如何通过笔墨来“写意”。我期待书中能够有关于如何捕捉事物的神韵,而非仅仅形似的讲解。比如,在画一株竹子时,是应该描绘出每一片叶子的形状,还是应该通过几笔墨迹来表现出竹子的挺拔、潇洒的姿态?在画一朵梅花时,是应该精确地勾勒出花瓣的轮廓,还是应该用寥寥数笔来点染出梅花的傲骨和清香?我也希望书中能有更多关于“以少胜多”、“形神兼备”的技法示范,以及如何通过笔墨的虚实、浓淡来营造出画面的意境和感染力。然而,这本书在这方面的讲解却显得非常浅显,未能提供深入的理论和实用的方法,让我觉得它对于“写意”的阐释,还停留在概念层面,未能真正帮助我跨越到“写意”的境界。

评分我一直在寻找一本能够系统性地讲解国画构图原理的书,这本书的内容,虽然提到了“构图”,但其讲解方式过于简单和笼统,未能深入到核心。我理解的构图,不仅仅是简单的元素摆放,而是对画面整体视觉语言的规划,包括如何引导观者的视线,如何运用虚实对比来增强画面的纵深感和节奏感,如何通过S型、Z型等线条的运用创造画面的动势,以及如何平衡画面中的轻重、疏密关系。我期望书中能够详细分析不同类型的构图,比如全景式、近景式、散点透视等等,并结合经典国画作品,剖析其构图的巧妙之处。例如,在山水画中,如何利用高远、深远、平远的手法来表现不同的空间感;在花鸟画中,如何通过枝叶的穿插、花鸟的呼应来营造生机勃勃的画面。遗憾的是,这本书在这方面提供的指导非常有限,更多的是停留在“画面要饱满”或者“不要留白过多”的表面性建议,未能提供可操作的、具有深度的构图技巧。这让我觉得,它距离一本真正意义上的“国画基础”教材,还有相当大的距离。

评分读完这本书,我最大的感受是,它似乎忽略了一个非常重要的方面:国画的色彩运用。我一直觉得,虽然水墨是中国画的灵魂,但色彩的恰当点缀,能够极大地丰富画面的层次感和表现力。比如,在描绘花鸟画时,花瓣的娇嫩、鸟儿羽毛的光泽,如果能用淡雅的色彩晕染,将是多么生动。又比如,在山水画中,远山的青黛、近水的碧波、秋叶的红黄,这些色彩的运用,不仅能增强画面的真实感,更能烘托出季节的变换和画家所要营造的意境。我一直想了解,国画中色彩的调配有什么讲究?是直接使用颜料,还是需要经过特殊的调和?不同的颜色组合又会带来什么样的视觉效果?在色彩的运用上,是追求写实,还是更注重写意?如何才能做到色彩的“不抢墨,不压笔”,与水墨形成和谐统一?书中对于这些问题,几乎没有涉及,只是笼统地提到了“用墨即可”。这让我感到非常失望,因为我觉得忽略了色彩,就等于忽略了国画艺术的另一半生命力。我希望这本书能够更全面地展现国画的艺术魅力,包括其水墨与色彩的完美结合,以及如何在创作中灵活运用这两者。

评分作为一名对国画写生充满热情的学习者,我一直渴望能够在这本书中找到关于如何进行写生、以及如何将写生作品转化为创作的指导。我希望能够了解到,在写生过程中,应该重点捕捉哪些元素?是形态的准确,还是神韵的传达?如何通过速写来快速地记录下物体的动态和特征?在写生中,如何运用不同的笔触来表现不同的质感?例如,在画树叶时,是应该一笔一笔地描绘,还是可以用大笔触来概括?在画山石时,又该如何运用皴法来表现其纹理?此外,我也期待书中能够有关于如何将写生稿进行二次创作的讲解,如何从写生中提炼出创作的元素,如何将素材转化为具有艺术感染力的作品。然而,这本书对于写生环节的着墨甚少,更多的是停留在课堂上的临摹和练习,未能提供关于走出画室、观察现实、捕捉生活中的美学的具体指导。

评分我对于国画的“意境”营造,一直有着非常大的好奇心。我理解的意境,是通过画面中的景象,引发观者的情感共鸣,让观者感受到某种独特的氛围或情绪。我期望这本书能够提供更多关于如何通过构图、笔墨、色彩(虽然本书对此着墨不多)等元素,来共同营造画面的意境。比如,如何在山水画中表现出“宁静致远”的感觉?如何在花鸟画中传递出“生机勃勃”的生命力?又如何在人物画中刻画出人物的内心世界?我希望书中能够有具体的案例分析,解读经典作品是如何通过细节的处理来营造其独特的意境的。然而,这本书在这方面的内容,同样显得比较单薄,更多的是停留在基础的笔墨练习,未能将理论与实践、技法与意境有效地结合起来。这让我觉得,它更像是一本“技法入门”,而非能够引领我进入国画“意境”殿堂的指南。

评分这本书给我的感觉是,它更多地关注了“画什么”,而忽略了“怎么画”。我所说的“怎么画”,是指其背后所蕴含的中国传统文化精神和哲学思想。国画并非仅仅是技巧的堆砌,它承载着深厚的东方美学理念,比如“气韵生动”是中国画的最高境界,这背后是对生命力的捕捉和表现。又比如,“意在笔先”强调的是画家内心的构思和情感的抒发,而非仅仅客观的描摹。我希望在这本书里,能看到关于“以形写神”的深入解读,理解如何通过外在的形态来传达内在的精神气质。我也期待能够了解到,在国画创作中,如何融入道家的“顺应自然”、儒家的“中庸之道”,以及佛家的“空灵”等哲学思想,这些思想如何体现在笔墨之中,如何塑造出独具东方韵味的艺术作品。遗憾的是,本书在这些层面几乎是空白,仅仅停留在基础的技法讲解,未能触及国画艺术的灵魂所在,让我觉得它过于“形而下”,缺乏“形而上”的升华。

评分满意

评分满意

评分画册很好!家里的老人很喜欢!画画更有动力了!

评分可以

评分非常满意的一次京东购物

评分东西不错,很好耶,啦啦啦

评分鉴赏的少了点

评分画册很好!家里的老人很喜欢!画画更有动力了!

评分好看,不错,有用处的学习资料!多学习了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![不一样的简笔画:一步一步画出令人惊叹的图案 [beautiful drawing] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11989788/5788821fN24e45841.jpg)

![经典国画临摹实技:白描·敦煌壁画 [The Practical Copy Technique of Classic Chinese Painting Line Drawing Dun Huang Paintings on the Wall] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11681027/5563ce3bN7b03ebe7.jpg)