具体描述

编辑推荐

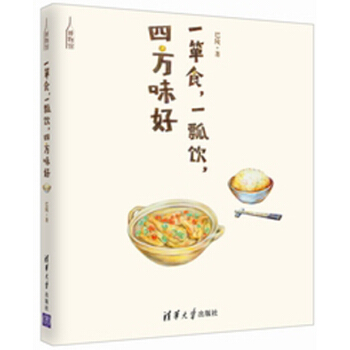

吃是一个人的乐事,更是大家的兴事。吃有方法和味觉不同,也有心情和感觉的区别。这本书让你享受吃的快感,达到味觉的巅峰,找到味蕾的温床

从好吃到吃好到吃精,不是一朝一夕的功夫,也不是后天可以训练而成的。

巴陵先生的味觉十分敏锐,能够感触同类美食的细微区别和独有的味色,很受饮食界关注。他那独特的文字,让人读后想吃,吃后回味。

内容简介

巴陵与湘菜名厨过从甚密,是个美食家,他有“吃”和“食”的感观,也有“味”和“品”的雅兴。他行走大江南北,吃遍天下美食,把旅行当作美食探秘的线路,挖掘隐藏在当地民居深处的风土人情、民俗习惯、人文地理、食材、味觉、制作方法,他的味觉功能十分敏锐,能感触细微的区别,抓住独有的味色,形成的优美的文字,让人读后想吃,吃后回味,形成巴陵食经。

作者简介

巴陵,男,湖南新化人,美食旅游专栏作家。出版有《尝遍大中国》、《尝遍大中国(二)》、《一本书吃遍中国》、《食全酒美》、《妈妈的味道》》、《觅食——从南向北,边走边尝》、《舌尖上的旅行》、《浮生物语》《纸上闲游》等。

精彩书评

单纯地吃东西,那叫胡吃海喝,饱食终日;吃出文化,吃出每道美食中的真味儿来,那才是真正的美食家。——彭忠富

巴陵的美食文子让我腮帮子不断分泌唾沫,长久以来温和、淡雅的饮食习惯被挑战,“想吃点不一样”像警句一样在大脑皮层上刷新一遍又一遍,我的味蕾要越狱······

——孔明珠

我因为被巴陵的美食文字吸引,到湖南去了几天,吃了许多的辣椒、辣味,虽然极爽快,但回来后发现口舌长出了火疮和火包,至今还未痊愈,湖南的辣椒确实厉害得紧。这大概是吃货的代价,象巴陵这个食椒动物,是不是张开嘴,就会喷出火来?

——邹剑川

目录

梅山砧板肉 4

沅陵晒兰肉 6记忆里的红烧肉 7

萝卜丝扣肉 8

苗鱼 9

石鼓鱼 10

血粑鸭 11

猪血丸子 12

炖牛鞭 13

鱼嘴巴的冬天................................................................................................................................. 14

豆腐年代 15

豌豆颠的颜色欲望 17

梅山雷打鸭 18

酱驴肉黄面 19

羊肉粉皮 20

格尔木烤羊杂 21

敦煌洋芋粉 22

过年腊肉 23

麻糖 24

酒蒜花 25

花猪肉,白辣椒 26

洋芋饭 27

三合汤 28

涟源珠梅鸡 30

宝塔鳝鱼 31

宜宾燃面 33

铎山牛席 34

山胡椒 35

武汉热干面 36

唆螺 38

平江炸肉 39

合拢宴 40

长沙瓿豆角 42

豆汁焦圈 43

狮子头 45

臭豆腐,臭豆腐 46

冻豆腐 49

三合泥 50

凤凰姜糖 51

湘西社饭 52

米豆腐 53

刨盐鱼 55

南京哧啦 56

江永田螺鸡 57

钱粮湖土鸭 58

兔丁虾 59

百味粉 60

益阳黄焖鸡 61

雪里冬笋腊牛肉 63

临澧钵子肥肠 64

江华豆腐酿 65

辰溪酸萝卜 66

四川黄油茶 67

剁辣椒鱼头 69

老北京炸酱面 70

品味南瓜 71

狗肉香 73

欢茶 74

精彩书摘

洋芋是一种引进物种,主要在西北、西南地区种植。随着苏联牛肉炖土豆就是社会主义的口号传播,洋芋在中国全面推广,现在很多城市已经普及土豆,吃土豆的人也越来越多,土豆作为食品在不断更新。

土豆作为主食,成为一些地方的特色。我走过的地方,爱吃土豆的省份集中在西北和西南一带,甘肃、云南特别突出,土豆是他们的主食和特色食材,土豆的吃法各式各样,堪称蔚为壮观。云南种植土豆的主要地区有宣威、会泽、丽江,甚至想让昆明成为云南最大的洋芋基地。

甘肃人喜欢吃土豆,因此出版了一部《土豆天下》,云南人喜欢吃土豆,是我这次到昆明旅游后才知道的。走在昆明的大街小巷,到处是洋芋做的美食,我有些疑惑,朋友告诉我,土豆是云南人的主食,云南人把土豆叫洋芋。我消除这个疑惑后,开始探索起云南的洋芋食物来。

在云南,土豆做的食物非常多,农村最有特色的是洋芋饭,贫穷的山区都以洋芋饭为食,把土豆切成丁和大米煮在一起,像我们家乡二十世纪八十年代的红薯饭,土豆丁夹在米饭里,点缀着黄白相间。当我看到这么有特色的洋芋饭,想起我小时吃过的红薯米饭,是红薯米与大米煮的,家乡现在都吃大米饭,红薯米饭已经被历史所淘汰绝迹,成为很多人怀念的对象。特别是那些进城的男女,在城市保健之风的蛊惑下,又在家开始了红薯米饭的生活,只是红薯是新鲜红薯,切成块或者丁。

云南的洋芋饭,没有被大米饭代替,更没有绝迹,在很多家庭还在继续食用,我觉得很惊讶。云南人把洋芋饭当做每日必食的食物,像昆明这样的省会城市,洋芋饭照样存在,在大街小巷争相购买。我在昆明市关上美食街溜达的时候,多次见到大锅大锅的洋芋饭。我尝过洋芋饭的味道才觉得它很精彩,一口两三人合抱的大铁锅,架在一个高炉上,人从下面走过,要踮起脚才能看到锅里的洋芋饭,我看到这么多的饭,觉得自己很渺小。每个晚上,来这里吃洋芋饭的人很多,每人吃一碗。我徘徊再三,才下定决心吃一碗传说中的洋芋饭,作为到昆明的纪念。洋芋饭在锅里早已煮熟,厨师从大铁锅里铲下一小块,在小铜锅里加油烧热,炒一会,加上佐料和酸汤,盛出来就可以吃。

我看到摆在我面前的洋芋饭,才明白昆明的洋芋饭已经不再是云南农村的洋芋饭——把土豆当做主食,只是一种忆苦思甜的食物和昆明人对美食的追忆。我吃的洋芋饭,土豆非常少,象征性的放了一点,主要是米饭,加了蚕豆、精肉条,饭做得色彩纷呈,非常有美感。我吃着这样的洋芋饭,柔软可口,容易入口,也容易填饱肚子。一份洋芋饭吃完,我已经非常饱了,比在其他地方吃蛋炒饭或者扬州炒饭容易饱得多。

随着我在昆明生活的深入,吃到了很多土豆做的食物。有烤土豆,就像长沙的烤红薯,一个一个烤熟摆在炉子边上,等待路人的选择。最多的还要数脆皮土豆,大街小巷都摆着摊点,炸得金黄的土豆块,非常具有诱惑力,我看着他们加工才知道,把土豆削皮后,洗干净,切成长条小块,在清水里浸泡后,先煮熟,再放油锅里炸透,表面生脆,里面细腻,香气扑鼻。土豆饼主要做菜吃,把土豆切成细丝,像清炒土豆丝这般细,炸成一个饼,丝丝相连,纠缠在一起,吃起来即甜又脆。还有老奶洋芋、干煸洋芋丝、洋芋酸汤、洋芋片、洋芋块、洋芋丝,有炒的、红烧的、凉拌的、打底的。

吃过这么多的云南洋芋美食,我不得不感叹,一个民族一个地域对食物的喜欢程度和爱好,是无法用经济发展来改变和淘汰的。

前言/序言

华夏大地地广物博,各地气候、土壤、雨量、阳光、经纬度不一,物产各异,各民族不同的饮食、生活习惯逐渐形成自己的传统饮食文化,在数千年的历史长河中发展、累积,形成今天的饮食文明。

中国自古以来,民以食为天,老百姓就是饮食大军,他们为了生存和活命都要寻找可食之源,制作自己喜爱的和抗饥的食物来饱肚子。所以,我国美食源于民间,隐藏于民间,等待食客去发现和寻找。

我出生在古梅山深处,梅山饮食的奇异独特又古老原始,即有茹毛饮血也有精工细作,我在外旅食十余年里,发现湖广、云贵川等地都有梅山饮食的影子。梅山深处是个落后的深山沟,饮食没有被现代烹饪技法和现代化所取代,还是传统制作。

我是古梅山嫡系后裔,祖先由唐代迁徙至此,与梅山土著融合,并继承和发扬梅山血脉。父系为山主,拥有森林、土地、矿山;母系为茶农,以采茶、贩茶为业,到祖父和外祖父时代已经衰弱。祖父开荒垦地种植梅山五谷,我出生已有充足的粮食;外祖父春夏两季贩茶资江,游食资江沿岸和洞庭湖畔以及武汉,把好吃、爱吃、寻吃、做吃的习性传染给我。在父母的抚养下,我过着比较优越的生活,能尝到祖父和外祖父喜爱的食物,特别是稀罕的肉类、鱼类、酒类和营养品,他们都让我尝、吃,并告诉我味道和吃法,也训练我的品味本领,这些童年的记忆非常深刻,让我成年之后有了用武之地,特别是这些年受益匪浅。

十九岁,我离开梅山走进城市,纠缠我的难题是吃、喝,从小受梅山饮食的滋养,很难适应城市的面食和怪异的饭菜。城市的早晨是粉、面当家,中晚餐是五花八门的异地食物混杂,我如陷入荒岛,开始挨饿抵抗,接着是适应、顺从。身居城市,为了生存和饱肚子,不得不接受面食和其他食物的馈赠和浇灌,改变我古老的饮食习惯。

大学时期,我写了不少习作,多是些乡土散文,其中贯穿了很多梅山饮食文化,既是怀念也是重生。我开始关注城市的饮食,把新鲜食物记录下来。这十多年以来,我一直关注城市饮食的原材料和烹饪方法。我在城市吃到的食物不再是原汁原味的乡间食物,厨师在注重味形色器的美观时,已大量使用半成品食材,食物中增加了激素和速生成分,污染严重,为了弥补这些不足,我注重挖掘民间食材,寻找优良和健康的烹饪技巧。为了让我所发现的民间美食进入城市,贡献给城市“忍饥挨饿”的人类,唯一的方法就是把发现的过程变成文字,便于保存和传播。

从二00三年起,我利用出差、旅游、探亲的机会,尝食各地美食,在当地文友和编辑的陪伴下品味名菜、名优小吃,了解原汁原味的民间美食,我再用文字向读者推荐。我吃到的这些美食,都是与我的一次偶遇,我是带有尝食和体验接触这些食物的,无法全面考察它的细枝末叶和历史来源,只能探索一二。在长沙,我可以吃到来自全国各地的美食,我却讲究现场感,喜欢深入原产地,感受当地风土人情、民俗民风、人文地理及土壤、气候、阳光、水分等形因;再了解美食产生的历史渊源和发展过程及对这道美食起到推动作用的人和事及形成鼎盛之势的过程进行一个全面了解;经过我的尝食,了解这道美食的文化味和生活习气,感悟它的精髓所在,加入我独特的品味方式和味觉识别能力,对每道美食进行细微的区别和鉴赏,形成自己的文字;再对食材和配料及烹饪方法、技巧及主要食材的药性、营养成分进行鉴定、区别,始成一文。

我写美食散文,始终抱着一个信仰——各地百姓的饮食贡献,是普天下人的口福。把我吃到的极品美味介绍给读者朋友,让他们通过我的文字去了解、品味那些美食,再去当地体验、挖掘、推广。我注重挖掘每道美食的文化底蕴,进行改良推荐给厨师、餐馆,再推荐给食客,给人类留住口福和味道。

一直以来,我在做兼职的美食推广工作,不仅推荐美食的外形,还要推广产地的文化和人文,做到推广产地文化的功能。我一直在寻觅一条绝佳的推广之路,让我所发现的美食走向全国、走向世界。

用户评价

这本书最让我惊喜的地方在于,它将“博物馆”的概念巧妙地融入了饮食文化之中。我原以为这会是一本单纯的美食指南,却没想到它带给了我更深层次的思考。作者将食物比作博物馆里的展品,每一个展品都承载着一段历史、一段记忆、一种文化。他不仅仅是简单地罗列菜谱,而是深入挖掘每一种食物背后的人文故事,探讨它们是如何随着时间的推移,在不同的地域、不同的社会背景下演变和发展的。我读到了关于盐的进化史,它如何从奢侈品变成日常必需品,又如何影响了贸易和战争;我读到了关于米饭的千年变迁,它如何从贵族的珍馐变成普罗大众的主食,以及不同地区因稻米而形成的独特文化;我还读到了关于茶的传播,它如何跨越山海,成为连接东西方文明的桥梁。这种以食物为载体,串联起历史、地理、社会、民俗的宏大叙事,让我对“吃”这个行为有了全新的认识。它不再仅仅是为了满足口腹之欲,更是一种文化传承和精神体验。我感觉自己就像一个穿梭于历史长廊的观众,在品味美食的同时,也在欣赏着人类文明的演变。

评分这本书的结尾,带着一种淡淡的启迪,让我回味无穷。它并没有给出一个明确的“答案”,而是留下了一连串的思考空间。作者通过对“一箪食,一瓢饮”这样最朴素的生存要素的深入剖析,引导读者去思考“好”的定义。“四方味好”不仅仅是味蕾上的满足,更是一种精神上的丰盈,一种对生活的热爱与积极的态度。书中反复强调“知味”的重要性,这里的“知”不仅指味觉上的感知,更包含了对食物来源、制作过程、背后故事的理解和尊重。我被作者身上那种“匠人精神”所打动,他对待食物的态度,如同对待一件艺术品,充满了虔诚与专注。这种精神,在当今这个追求效率和速成的时代,显得尤为珍贵。这本书让我反思,我们究竟是为了什么而吃?我们是否真正地“尝”到了食物的味道?抑或是被现代化的流程和商业化的包装所迷惑?它让我重新拾起了对简单生活的向往,对自然馈赠的感恩,以及对生活的热情。这本书就像一位睿智的长者,用朴实无华的语言,教会了我如何用更深邃的目光去观察世界,如何用心去感受生活中的点滴美好。

评分我翻开书页,首先映入眼帘的是那些精心排版的文字,它们仿佛带着一种特有的节奏感,引导着我的思绪。书中的语言质朴而富有诗意,没有华丽辞藻的堆砌,却能精准地捕捉到食物最本质的魅力。作者似乎是一位对生活充满热爱和观察细腻的人,他笔下的每一道菜,每一个食材,都被赋予了生命和故事。我特别喜欢其中对“器物”的描述,那些承载着食物的碗碟、炉灶,甚至是筷子,都仿佛有了温度和灵魂。在作者的笔下,它们不再是简单的工具,而是参与了食物的诞生和传播,见证了无数个平凡而温馨的时刻。我仿佛能看到古人在灶台边忙碌的身影,听到炉火跳动的声音,闻到食物在高温中逐渐散发出的诱人香气。这种身临其境的感受,是许多美食类书籍难以企及的。书中对“时令”的强调也让我深有体会,当读到关于春笋、夏荷、秋蟹、冬 إِلē的故事时,我能感受到大自然馈赠的微妙变化,以及人们顺应自然、尊重节气的智慧。这本书不仅仅是在介绍食物,更是在讲述一种生活态度,一种与自然和谐共生的哲学。

评分读完这本书,我感觉自己仿佛完成了一次精神上的“环球旅行”,虽然书名暗示的是“四方味好”,但其内涵早已超越了地理的界限。作者用生动而富有洞察力的笔触,为我们展现了世界各地独具特色的饮食文化。从东方古国的精致烹饪,到西方大陆的热烈奔放,再到南美洲的热带风情,书中无处不体现着作者对不同文化的热情与尊重。我被书中对于某个特定地域的“母语式”美食描述所深深吸引,仿佛能听到当地人对于食物的骄傲与热爱,感受到他们对于烹饪技艺的传承与创新。书中对“仪式感”的强调也让我印象深刻,作者认为,食物不仅仅是物质的组合,更是一种社交的媒介,一种情感的表达。无论是家庭聚餐的温馨,还是节日庆典的隆重,食物都在其中扮演着不可或缺的角色。我开始重新审视自己的饮食习惯,不再仅仅追求口味的满足,而是更加注重食物所承载的情感意义和文化内涵。这本书让我明白,品尝一道菜,不仅仅是在品尝味道,更是在品尝生活,品尝那些属于特定时空的情感与记忆。

评分当我在书店的角落里发现这本书时,封面那朴素而又不失雅致的设计立刻吸引了我。书名《一箪食,一瓢饮,四方味好(博物馆)》自带一种古朴的韵味,仿佛能闻到历史的尘埃和食物的香气。我一直对那些能够穿越时空、连接古今的载体充满了好奇,而食物无疑是其中最直接、最能触动人心的那一个。想象一下,透过一箪米饭,一瓢清水,我们是否能窥见先人的生活细节?那“四方味好”又暗示了怎样的地域风情与饮食文化?这本书的题目本身就像一个谜语,勾起了我想要一探究竟的欲望。我期待它能带我进入一个由食物构建的微缩世界,在那里,每一口都承载着故事,每一味都讲述着历史。我喜欢这种不张扬却厚重的气质,它让我觉得,翻开这本书,就像打开了一扇通往过去的大门,准备好迎接一场关于味蕾和心灵的奇妙旅程。我脑海中已经浮现出各种可能性:也许它会讲述某个著名菜肴的起源,也许会描绘某个时代人们的餐桌景象,又或许会通过食物来折射社会的变迁。总之,这本书的题目为我描绘了一个充满想象空间的画卷,让我迫不及待地想在书页中找到它的具体呈现。

评分博物馆系列,我准备收全的。

评分关于饮食文化,也买了不少书。这一本是在博物馆这一书系中,所以又买了。还不错。

评分非常喜欢,印刷精美!

评分博物馆系列,我准备收全的。

评分好书,就是买得太多,没来得及看。

评分关于饮食文化,也买了不少书。这一本是在博物馆这一书系中,所以又买了。还不错。

评分不错很好,值得购买,很划算..........

评分不错很好,值得购买,很划算..........

评分好书,就是买得太多,没来得及看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![儿童文学 十大青年金作家丛书(套装共10册) [9-13岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11727132/55aee7feN78014686.jpg)

![儿童文学名家名作美绘本:树叶鸟(注音版) [3-5岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11755015/55dfbff5N5a07653b.jpg)

![独船 [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11906678/573abfbfN7a57afd3.jpg)

![尚童童书· 灯塔之家5 章鱼的礼物 [The Lighthouse Family:Yhe Octopus] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11922739/593901bcN6e0bc510.jpg)

![我爱阅读丛书:可怕的盒子 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11960524/576a4127N28d03ab7.jpg)

![动物小说大王沈石溪·品藏书系:黑天鹅紫水晶+白天鹅红珊瑚+导盲犬迪克+刀疤豺母(第7辑 套装4册) [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11986261/583fec4fNad917a9a.jpg)

![中国日记 [China Diary] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12021746/57be9c6fN61563603.jpg)

![译林名著有声涂色版:福尔摩斯探案集 [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12066622/582521a7Nbe871047.jpg)