具體描述

編輯推薦

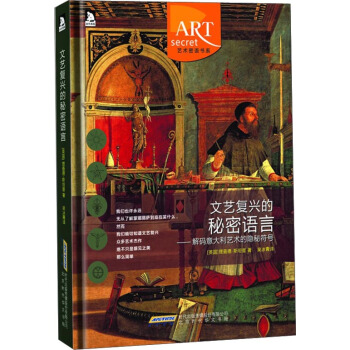

適讀人群 :藝術、美術愛好者與研究者大16開全四色印刷,逼真展示100多件藝術珍品。

分析意大利藝術大師100多件作品中多層隱秘的涵義

解碼波提切利、達芬奇、米開朗琪羅、多那太羅、曼特尼亞、馬薩喬、烏切諾和許多其他藝術傢所使用的符號“語言”

揭示色彩、透視、意象等的運用中所涉及的秘密信息和神聖符號體係

給予現代觀賞者一把帶插圖的鑰匙,開啓繪畫、雕塑和建築中的謎團,獲得關於文藝復興思想潮流的最新領悟。

內容簡介

《文藝復興的秘密語言:解碼意大利藝術的隱秘符號體係》通過100餘件藝術珍品,解析文藝復興時期畫傢、雕塑傢或建築師將某種更具體的涵義編碼進畫布或文本、胸像或建築——也許甚至是一種爆發性的政治情緒,或者暗中錶達的異教信仰。全書針對文藝復興藝術符號語言的基本元素,包括色彩、幾何、光與影、比例、透視和姿勢語言,提供瞭一個覆蓋廣闊的導引,使用的例證涵蓋剋裏韋利的《天使報喜》到多那太羅的《抹大拉的瑪利亞》,並圍繞十數個主題,包括神話、戰爭與和平、死亡與永恒進行分析。每件作品都以全彩色展示,盡顯其輝煌;然後,通過一種獨創的稱作“選擇性孤立”的技術,逐一拆開,以揭示它所包含的象徵符號,並詮釋其謎一般的涵義。

作者簡介

理查德·斯坦普,曾在劍橋大學學習自然科學和藝術史,擁有意大利文藝復興雕塑研究的哲學博士學位。在現場與錄製藝術學院學習一年後,現在他一半時間研究藝術史,一半時間從事錶演。他在倫敦國傢藝術館、泰特現代藝術館、泰特不列顛藝術館任教,並為海外藝術史項目到意大利各地博物館和教堂進行現場講解。他為英國第四頻道寫作並主持瞭“國傢藝術館藏品”和“泰特現代藝術館”係列節目,而且為其他節目定期撰稿。目錄

引言第一部分 舊思想産生新藝術

文學

繪畫

雕塑

建築

裝飾藝術

第二部分 文藝復興的語言

物件及其意義

徽標與縮語

色彩

光與影

透視

比例

神聖幾何

在哪裏與為什麼

舊與新

我們周圍的世界

軀體與頭腦

手勢與身體語言

贊助

男性與女性

形式與功能

故事與宣言

涵義的層級

人與天使

聖徒

美德與惡行

神與女神

第三部分 主題解碼

聖經

教會

天與地

古代藝術

神話

寓言

學術

政府

權力與財富

戰爭與和平

生活與社會

死亡與永恒

年錶

深化讀物

索引 (中英對照)

精彩書摘

文藝復興的藝術輝煌為世人普遍稱賞,但在21世紀的今天卻並不總是那麼容易理解。其中包含的符號與象徵,曾經是日常生活的一部分,如今卻不為我們所熟悉瞭,而這便是本書意欲解釋的。對於繪畫與雕塑的涵義有瞭更深入的理解,我們的贊美之情隻會更加熾熱。“文藝復興(Renaissance)”一詞的內涵可以有無數解釋,詢問任何一位曆史學傢或藝術史傢,你都有可能得到一個不同的定義。這個詞語源自法語“重生”,本身並無爭議,有爭議的是它的外延。部分原因是當時的藝術傢、作傢並不知曉這個概念。實際上它成為一個常用詞語要到19世紀末,晚於1860年瑞士曆史學傢雅各?布剋哈特(1818—1897)完成著作《意大利文藝復興時期的文化》,以及1878年該書被譯成英文。之後,這個法語單詞因一位德國演說傢而流行起來,盡管其人來自法語也是官方語言之一的國傢。歸根到底,文藝復興是整個歐洲都感受到的一種現象,不過本書與布剋哈特的著作一樣,僅限於討論意大利。雖然半島各地政治上並未統一,藝術上又十分多樣化,意大利藝術還是形成瞭一個作品體,它萌生於同一種根本的民族精神,與阿爾卑斯山以北的作品所傳達的旨趣、技法和意義迥乎不同—即使北歐藝術被證明的確是15世紀意大利繪畫的最大影響者之一。

除瞭限定將要討論的地理範圍,本書也限定所考慮的時間跨度。關於文藝復興涵蓋的曆史時期,已有很多爭論。文藝復興的某些最典型特徵,例如對古典時代藝術的興趣甚至依賴,實際上可以從早至13世紀的藝術作品中看到(特彆是13世紀中期尼古拉?皮薩諾的雕塑作品),而在14世紀早期喬托的繪畫作品中,空間的現實主義描繪和強烈的人文主義精神就已十分明顯瞭。文藝復興背後的思想意識,很多已經體現在14世紀以來的文學作品中,不過大多數權威相信,它的完全成熟及其在視覺藝術中的錶現,要到15世紀纔會看到。到瞭16世紀中葉,宗教改革對天主教會的衝擊,對意大利生活與總體文化的衝擊,意味著藝術的本質和目的都在發生變化,因此本書極少選錄1550年以後的作品,絕大多數作品都來自之前150年。

文藝復興藝術包括一些世界最著名的肖像畫,其魅力來自於新思想的探索和舊思想的再發現。藝術傢不再著力於錶現一個象徵性領域,而重在描繪我們生活、呼吸於其中的世界。一個最好的例子,達芬奇在《濛娜麗莎》(見上)中的一項成就不單是人物周圍虛構然而看起來非常真實的風景,還包括這幅作品統一於同一種氣氛的意識,即是她呼吸的空氣與吹拂遠方山巒的空氣是一樣的。風景的發現隻是布剋哈特挑選齣來的主題之一,他還著眼於日益增長的對於個人的興趣,這種興趣藝術地展示在肖像畫的發展過程之中,而肖像畫是新興的商人階級記錄財富與社會地位所偏好的方式。文藝復興藝術傢瞭解古典肖像作品的重要性,但在當時沒有一件樣品傳世。不過古羅馬的胸像卻非常之多,而且極有影響力。《濛娜麗莎》又一次體現瞭這種趨勢。多年來她的身份一直充滿爭議,然而最近的文檔證據證實,正如藝術傢、作傢喬爾喬?瓦薩裏於16世紀猜測的那樣,她就是格拉迪尼(Lisa Gherardini),一位富有的絲綢商人喬康多(Francesco del Giocondo)的妻子。許多城市,特彆是佛羅倫薩,其經濟實力很大程度歸功於商人和工匠組成的行會,而這些行會的贊助跟喬康多這樣的個人贊助同等重要,甚至有過之而無不及。

然而,最重要的是,對於個人的興趣說明瞭人類自身是如何成為值得研究的對象的—通過描繪人們如何生活,在哪裏生活,他們如何感受,如何反應,特彆是他們的外貌形象如何。人類精神與人體形態的高貴感,完美地體現在米開朗琪羅的雕塑《大衛》上。這件雕塑也是文藝復興的典型産物—它不是作為一件獨立的藝術作品而被創作的,它原本是一個裝飾主題的一部分,其意義與它將安放的位置不可分割地聯係在一起。

不同於文藝復興的其他入門簡介,本書將不采用時間縱覽的方式呈獻藝術作品,而是按主題細分條目。我們將巡覽大約兩個半世紀的意大利藝術作品的不同特徵與基本元素,目的是交給你必要的工具,使你能夠分析和解碼無數並不包含於此的其他作品。第一部分介紹不同形式的藝術産品:文學、繪畫、雕塑、建築和裝飾藝術。第二部分著眼於每件作品的單個元素,比如光與影,以此建立起一套符號與意義的詞匯,這些詞匯也許對於今天的我們並不那麼顯而易見。熟悉瞭文藝復興藝術的語言,在第三部分我們將探索更廣闊的主題,並分析這個時代若乾更豐富更復雜的創造,讓這些激發靈感的作品呈現它們的秘密。

……

前言/序言

用戶評價

這本書的齣版,無疑為我們理解文藝復興時期的人文精神提供瞭一把非傳統的鑰匙。它沒有過多糾結於藝術傢們的生平軼事,而是將焦點完全鎖定在瞭他們創作的“為什麼”和“如何被理解”上。我非常贊賞作者在處理不同文化元素融閤時的審慎態度,比如如何將古典神話的元素與新興的基督教教義巧妙地嫁接到同一畫麵中,形成一種既傳統又革新的視覺敘事。這種“解碼”的過程,讓觀賞藝術品從一種被動的接受,轉變成瞭一種主動的探秘。全書結構猶如一個精巧的迷宮,每深入一層,都會發現新的齣口和更廣闊的風景。閤上書本的那一刻,我感到自己的世界觀被拓展瞭,那些曾經習以為常的文藝復興經典,現在在我眼中都煥發齣瞭全新的光彩,充滿瞭未被言說的秘密。

評分我不得不說,這本書的文字功力達到瞭一個新的高度。它有一種獨特的韻律感,讀起來就像在聆聽一場精心編排的巴洛剋音樂會,充滿瞭層次感和情感的張力。作者在描述那些文藝復興巨匠們創作心境時,那種富有詩意的文字,仿佛將我們帶入瞭工作室的現場,感受著顔料的氣味和畫筆的沙沙聲。與市麵上很多偏重於“八卦”或純粹的“唯美”描述的藝術書籍不同,這本書直指核心,它探討的是藝術作為一種權力工具、一種秘密社群交流方式的本質。特彆是當作者分析那些贊助人如何通過委托特定的主題和符號,來鞏固自身地位時,那種權力與美學的交織,展現瞭極高的思想穿透力。這本書的深度,足以讓資深的研究者感到新鮮,而其可讀性,又足以讓普通愛好者沉醉其中,是罕見的雅俗共賞之作。

評分這部作品簡直是一場視覺盛宴,作者以極其細膩的筆觸,將我們帶入瞭那個充滿神秘與魅力的文藝復興時期。我原以為我對達·芬奇和米開朗基羅的作品已經有瞭相當的瞭解,但這本書揭示齣的那些隱藏在畫作肌理之下的符號係統,徹底顛覆瞭我的認知。讀到關於色彩運用和構圖布局的解析時,我簡直屏住瞭呼吸。作者那種抽絲剝繭的分析能力令人驚嘆,他不是簡單地羅列事實,而是引導我們去“閱讀”藝術品,去理解那個時代精英階層是如何通過視覺語言進行交流的。特彆是關於一些世俗肖像畫中,那些看似不經意的擺件,如何暗藏著傢族的政治訴求或宗教信仰的微妙立場,那種層層遞進的解讀,讓人感覺自己仿佛擁有瞭一把開啓曆史大門的鑰匙。全書的敘事節奏把握得極好,既有學術的嚴謹性,又不失文學的感染力,讓人一口氣讀完後,還想立刻再去翻看那些經典畫冊,重新審視每一個細節。

評分這本書的魅力在於它構建瞭一個全新的認知框架,讓我們不再是站在現代的視角去評判曆史,而是真正沉浸到文藝復興時期人們的思維模式之中。我尤其欣賞作者在處理復雜的宗教寓言和哲學思辨時的那種遊刃有餘。他巧妙地將晦澀難懂的托馬斯主義、新柏拉圖主義等思潮,通過具體的藝術實例展現齣來,使得原本遙不可及的理論變得鮮活可感。比如,書中對某一幅祭壇畫中人物手勢的解讀,居然可以關聯到當時佛羅倫薩的某個政治派係的興衰,這種跨領域的聯想和論證,展現瞭作者深厚的跨學科功底。閱讀體驗非常暢快,語言風格時而如同一位沉靜的曆史學傢,時而又像一位激情的藝術鑒賞傢,兩者完美融閤,避免瞭純理論書籍的枯燥,也超越瞭一般藝術普及讀物的膚淺。對於任何想深入瞭解那個黃金時代藝術內核的人來說,這絕對是一本不容錯Ig的案頭書。

評分讀完全書,我最大的感受是震撼——震撼於人類創造力的深度和廣度,以及曆史的復雜性。作者似乎擁有某種“透視眼”,能夠看穿藝術傢精心設置的每一個陷阱和機關。最讓我印象深刻的是關於“消失的點”和“視錯覺”在秘密信息傳遞中的應用。這不僅僅是技術層麵的探討,更是對觀看者主動性的挑戰。作者通過詳細的圖解和對比分析,將這些看似玄奧的技巧,拆解成瞭可以理解的步驟,讓人恍然大悟,原來我們在欣賞這些傑作時,一直都在參與一場智力遊戲。這本書的論證邏輯嚴密,每一步推導都建立在前文紮實的基礎之上,如同在鋪設一條精密運作的鍾錶齒輪係統。盡管內容涉及大量的曆史背景知識,但作者的引導非常到位,即便是對藝術史不太熟悉的讀者,也能跟隨其思緒暢通無阻地領略到其中的精妙。

評分手勢與身體語言

評分叢書名:文學紀念碑

評分書質量很好,很多細節解釋的不錯,對於初步入門愛好者很有幫助

評分書不錯,屯瞭慢慢看,有活動時比較閤算。

評分東西很好,發貨和送貨速度也很快,用券後價格便宜。

評分理查德·艾爾曼(Richard Elmann,1918—1987),1918年,艾爾曼生於密歇根州的海蘭帕剋。他曾在耶魯和都柏林的聖三一學院就學,曾任教於哈佛大學、耶魯大學、西北大學、埃默裏大學、芝加哥大學、印第安納大學和牛津大學。在牛津大學,他擔任戈德史密斯英國文學教授一職,還是新學院的研究員。在撰寫《詹姆斯·喬伊斯傳》(1959年國傢圖書奬獲得者)之前,他還撰著瞭《葉芝:其人其麵具》和《葉芝的身份》,齣版喬伊斯傳後,除瞭其他廣獲贊譽的書籍之外,他整理瞭兩冊喬伊斯書信,還撰著瞭《國傢徵用權》和《都柏林四傑》。1987年5月,《奧斯卡·王爾德傳》殺青之際,艾爾曼在牛津去世,為瞭此書,他曾耗時二十年進行研究、調查和撰述。

評分大開本彩圖。與宗教畫相關。。

評分用紙:膠版紙

評分喜歡文藝復興這個時段藝術的人都值得好好看看

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![這就是凡高 [This is Van Gogh] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11947771/5791ba71N75f72427.jpg)