具体描述

基本信息

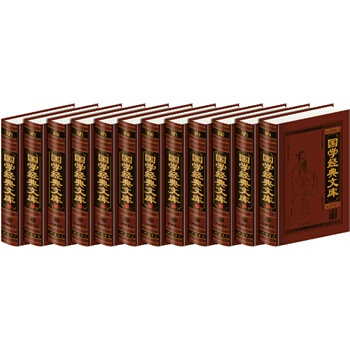

书名:线装藏书馆 四书五经

原价:298.00元

作者:<线装国学馆> 编委

出版社:光明日报出版

出版日期:2012-07-01

版次:2

装帧:涵套线装

开本:16开

《四书五经》是“四书”与“五经”的合称,是儒家的九部经典著作。“四书”指《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》,“五经”指《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋左氏传》。它们取得“经”的地位,经过了一个相当长的时期。

编辑推荐

对于中国人,特别是对于当代读者来说,在浩瀚的优秀文化海洋里,哪些是最基本的,哪些是最经典的?换句话说,作为一个中国人最应该知晓、阅读的《四书五经》是什么?作为一个中国家庭最应该拥有并收藏的经典是什么?多年来,中华书局一直致力于向广大读者提供优秀传统文化经典读本,推出的《史记》、《资治通鉴》等白文普及本图书受到了读者的欢迎和好评。在此基础上,中华书局编辑部推出 “中华经典普及文库”。

作者简介

孟子(前372年-前289年),山东邹城人,汉族。名轲,字子舆,又字子车、子居。父名激,母邹氏。孟子远祖是鲁国贵族孟孙氏,后家道衰微,从鲁国迁居邹国。孟子三岁丧父,孟母艰辛地将他抚养成人,孟母管束甚严,其“孟母三迁”、“孟母断织”等故事,成为千古美谈,是后世母教之典范。生于周烈王四年,死于周赧王二十六年。是中国古代伟大的思想家,教育家。战国时期儒家代表人物之一。著有《孟子》一书,属语录体散文集。《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点和政治行动的儒家经典著作。孟子师承孔伋(孔子之孙一般来说是师承自孔伋的学生),继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子并称为“孔孟”。孟子曾仿效孔子,带领门徒游说各国。但不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著书。有《孟子》七篇传世:《梁惠王》上下;《公孙丑》上下;《滕文公》上下;《离娄》;《万章》上下;《告子》上下;《尽心》上下。其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。 南宋时朱熹将《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合在一起称“四书”。从此直到清末,“四书”一直是科举必考内容。孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩。孟子在人性问题上提出性善论。注意是人性向善,不是人性本善。用户评价

我总觉得,一个人的立身之本,还得是那些流传了千年的典范。《孟子》和《左传》的加入,极大地丰富了这套书的内涵,让它从单纯的哲学思辨拓展到了政治实践与历史叙事层面。《孟子》那股“浩然之气”,在白话文的烘托下,显得格外振聋发聩。他与梁惠王的对话,关于“仁政”的坚持,那种“舍我其谁”的担当,即便在今天这个功利色彩浓厚的时代,读来也让人热血沸腾。这不仅仅是政治学说,更是对理想主义者的精神激励。而《左传》的加入,则提供了绝佳的史实佐证。它用生动的故事讲述了春秋战国时期的复杂博弈,人物形象立体丰满,充满了戏剧张力。文白对照的好处在这里体现得淋漓尽致——当我们被古文的叙事所吸引时,对照的白话文能确保我们不错失任何一个关键的历史细节或人物动机的微妙之处。这套书,一半是经,一半是史,相辅相成,构建了一个坚实的文化地基。

评分作为一名业余的“国学爱好者”,我深知,阅读这些经典,最怕的就是“为古人所困”,即被他们那个时代的观念完全局限住。这套文白对照的版本,最成功的地方或许就在于它提供了一个“对话的桥梁”,而不是一个“僵硬的教条”。它既保留了原汁原味的古朴与庄重,又用现代的语言工具解析其精髓,这使得我们这些现代人可以更从容地吸收其精华,去除其糟粕。例如,阅读《中庸》时,那种对“中和之道”的精微把握,如果没有现代语言的精确表达,很容易被误解为平庸和妥协。但对照阅读后,我理解到那是一种动态的、需要极高自我修为才能达到的平衡艺术。整套书的装帧和选文,都体现出编者对“继承与发展”的深刻理解。它不是一套冰冷的工具书,而更像一位循循善诱的老师,引导着我们穿越历史的迷雾,去探寻那些永恒的人类价值和智慧。拥有它,就像是拥有了一套能随时回溯源头的“思维导航仪”。

评分我最近在琢磨,中国的知识分子精神到底是怎么一脉相承下来的,很多历史书讲得太宏大、太概念化了,直到我捧起这套“五经”的部分。特别是《诗经》和《尚书》的部分,它们展现的不是抽象的道德说教,而是活生生的古代社会肌理。我读《诗经》的时候,那种劳动人民的艰辛、男女之间的纯朴爱恋,甚至是贵族宴会上的夸张辞令,都仿佛能透过文字的缝隙跳出来。更让我惊喜的是,这个对照版本在处理诗歌的韵律和意境时,并没有为了迁就白话而牺牲太多古韵。当然,诗歌的魅力很大程度上在于其不可译性,但这个版本至少给出了一个非常富有洞察力的“解读路径”。至于《尚书》,那些佶屈聱牙的册命文书,原本是我最头疼的部分,总觉得像在读国家会议纪要。然而,在白话文的辅助下,我开始理解周朝分封的政治逻辑,理解那些君王的权谋与忧思。这套书的意义在于,它把原本只属于庙堂和书斋里的经典,拉到了我们普通人可以触摸、可以体会的层面。它不是让你去考据,而是让你去“感受”历史,去“对话”古人,这对于提升一个人的文化素养和历史厚重感,实在是功德无量的事情。

评分这本《四书五经》的文白对照版本,光是看到“论语”、“中庸”、“大学”、“礼记”这些熟悉的名字摆在一起,就让人忍不住心头一热。我特地挑选这个版本,就是冲着那个“文白对照”去的。坦白说,我不是科班出身的古文研究者,很多时候读原典,那拗口的文言文就像一座座难以逾越的高山,看得我常常是抓耳挠腮,不得要领。有了白话的对照,简直就像是请了一位随时待命的私人翻译官。我记得第一次翻开《论语》的某一章,原文晦涩难懂,但旁边的译文瞬间就点亮了我的理解。它不仅仅是简单的逐字翻译,更重要的是,它似乎捕捉到了孔子在那个特定语境下的“味道”。比如对“仁”的阐释,不同场合下的细微差别,光靠自己摸索会非常吃力,但对照着现代汉语的精准表达,那种跨越千年的智慧交流感就油然而生了。这套书的排版也很精良,纸张的质感拿在手里沉甸甸的,透露着一种对经典的敬畏感。我甚至会特意在晚上,泡上一杯清茶,对着窗外的月光,慢慢品味那些看似简单,实则蕴含无穷哲理的篇章。对于想真正走进中国传统文化核心的普通读者来说,这套书的价值是无可替代的。它提供了一条最平坦、最可靠的阶梯,让人可以一步步登上思想的高原。

评分说实话,我买这本书之前,对《礼记》和《周易》是抱有一点畏惧心理的。我总觉得《礼记》是繁琐的礼仪手册,而《周易》则是玄奥难懂的占卜之术。但实际翻阅后,我的看法彻底改变了。《礼记》的部分,在对照阅读后,我才明白它远不止是教人如何鞠躬作揖,它规范的是人与人之间最基本的尊重和界限,是社会和谐运作的底层代码。比如祭祀、婚丧嫁娶的细节,放在现代看或许有些繁复,但对照白话文,就能体会到其中蕴含的“敬天法祖”和“慎终追远”的情感内核。而《周易》的部分,更是颠覆了我对它的刻板印象。文白对照的版本将卦辞和爻辞的哲学含义解释得清晰明了,它不再是神秘的预言,而是一套关于变化、平衡与应对策略的系统论述。我开始明白,所谓的“变易”、“不易”、“简易”,其实是关于人生哲学,关于如何在不确定性中做出最优决策的古老智慧。这本书让我觉得,传统经典不是束之高阁的古董,而是可以指导我们日常思维方式的活水源头。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有