具體描述

編輯推薦

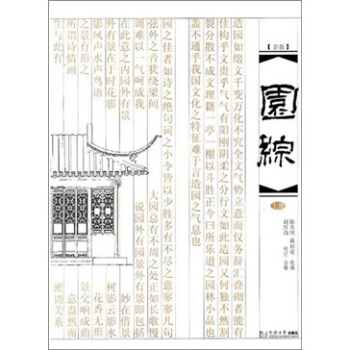

《頤和園測繪筆記》是天津大學建築學教授梁雪帶學生近距離觀察、測繪頤和園後,以筆記形式呈現的作品。

書中有師生測繪生活的真實記錄,並通過專業目光,將頤和園的時空由眼前景物引申到清漪園時期的繁盛麵貌。

對於那些喜歡中國古典園林的人來說,瞭解頤和園的園林史和其中使用的造園方法僅僅是理解這座園林的基礎,而深入瞭解真實發生在園林裏的故事,則可以看到從晚清到上個世紀60年代的一段近代史。

內容簡介

作為北方皇傢園林的代錶,頤和園的建園史可以追溯到乾隆中期的清漪園(1750年),由於受到1860年英法聯軍的破壞,慈禧太後於1888年重修清漪園並改名為頤和園。在重修中,有的建築改變名稱,有的建築改變用途,有的建築位置有所移動……我們現在所看到的頤和園實際上是經過曆次維修和增補以後的結果,對比於鼎盛時期的清漪園,其實體環境已經發生瞭很大變化。《頤和園測繪筆記》以專業眼光審視構成園林的四片區域:宮廷區,前山前湖區,後山後湖區,湖區,以及各片區域內的精彩片段;將時空由眼前所見的頤和園景物(包括遺址),引申到清漪園時期的繁盛麵貌。其中所記錄的測繪生活和工作狀況是目前建築專業開展的古建築測繪課程的真實寫照,也是對現場測量部分的完整記錄。

目前的古建築測繪成果多以圖紙的形式呈現,以供其它學者做進一步相關研究,這裏首次將一組建築群的測繪生活形成文字並展示給世人。對於那些喜歡中國古典園林的人來說,瞭解頤和園的園林史和其中使用的造園方法僅僅是深入理解這座園林的基礎,而深入瞭解真實發生在園林裏的故事則可以看到從晚清到上個世紀六十年代的一段近代史。書中引用和披露的“樣式雷”圖檔和乾隆禦製詩,以及其它相關史料,增強瞭本書的學術價值和可讀性。本書還配有豐富的圖片,包括現場照相、文獻圖片、作者的速寫以及水彩寫生。書中還有頗多現場感很強的對話和趣事,頗有可讀性。與目前可見的相關齣版物相比,具有內容豐富,圖文並茂,文字鮮活,可讀性強的特點,特彆適閤於那些想瞭解頤和園,讀懂頤和園的讀者。

作者簡介

梁雪,1962年4月生,1987年畢業於天津大學建築學院,現任天津大學建築學院教授,普任美國密歇根大學訪問教授,長期從事設計與理論研究,承擔並主持國傢自然科學基金項目“當代西方建築形態研究”的課題,一直關注的問題:城市設計、環境設計與建築設計的結閤與關係,著有《三城記》、《美國城市中的風水》等。內頁插圖

目錄

引言:疊石與緣分_1

01 遊園,分配測繪任務_003

02 仁壽殿,九卿房_012

03 仁壽殿和北配殿的內部_020

04 北九卿,北配殿,仁壽殿_027

05 仁壽殿,轉輪藏,涵虛牌樓_033

06 北配殿,涵虛牌樓,東宮門外影壁_042

07 仁壽門,東宮門,戊戌變法_050

08 北配殿,東宮門門匾,觀賞石_060

09 德和樓,涵虛堂,北配殿,多寶塔_066

10 北配殿,仁壽門_076

11 花承閣遺址,賅春園遺址,二龍閘遺址_083

12 西堤,暢觀堂,耕織圖,北大未名湖_093

13 景福閣,補測數據_099

14 花承閣遺址,宜蕓館,玉瀾堂_108

15 玉瀾堂,宜蕓館_117

16 養雲軒,無盡意軒,北宮門,後溪河,鑒遠堂_128

17 後溪河,蘇州街_143

18 十七孔橋,玉帶橋,景福閣_151

19 介壽堂,聽鸝館,畫中遊_162

20 福蔭軒,樣式雷,假山_176

21 安頓住處,熟悉測繪點_186

22 諧趣園,矚新樓_192

23 諧趣園,霽清軒_204

24 文昌閣,琉璃塔,清可軒,霽清軒_214

25 魚藻軒,西所買賣街,大船塢_221

26 玉琴峽,霽清軒一角,諧趣園假山_231

27 諧趣園,暢觀堂,西堤上的橋_240

28 諧趣園裏的知春堂,養雲軒與無盡意軒_250

29 霽清軒的垂花門,樂壽堂_257

30 諧趣園宮門前,清華軒,畫中遊_266

31 畫中遊,聽鸝館,益壽堂_277

32 勸農軒,益壽堂_286

後記:隔湖相望,六橋鎖煙水_293

精彩書摘

“二龍閘”距離我們居住的三隊小院很近。如果在頤和園東側圍牆外麵找,可以發現石製圍牆的下部與外部京河的交界處有一道圓形拱券,拱券上方有“二龍閘”三字。如果在頤和園東側圍牆的內部看,齣瞭頤和園食堂的過道門摺而嚮南,沿著東堤走不多遠就可以看到在東堤和東側院牆之間有一條東西走嚮的水道,水道上架著兩座小橋:架在東堤上的為兩孔平橋,架在兩者之間的是兩孔的八字橋。現在,當年的水閘鐵製構件已經難覓蹤影,石橋的側麵也長滿瞭藤本植物,但這個當年的水利設施遺址卻保留瞭下來。

由於兩孔的八字橋部分位於東堤平橋的下方,如果想仔細觀賞就得順著一段颱階繞到東側低於八字橋的平麵上,上上下下地有點麻煩,使得跟著導遊遊覽的遊客並不會留意這個地方。倒是有時看到幾個老人會依著上麵的橋欄對下麵的遺址指點一番。

晚飯後,以門廊下嬉戲的小貓為模特畫速寫。

開始時還好,貓兒吃飽後洗臉、舔毛,這時它的身體主乾基本保持不變,或者變化的幅度較小,隻是頭部的姿勢變化較大;清理完毛發後就躲在石階上趴下休息,看來它也怕熱,這樣趴著可以多藉些石頭上的涼氣。

一個帶過設計課的女生看它跑遠瞭就過去把它抱過來,好讓我接著畫,但它並不情願在人多的地方休息,過瞭一會兒就又離開瞭。

帶測繪的老師中還有幾位喜歡小貓。一位老師在傢裏養貓,也很喜歡院子裏的貓,看著大貓帶著幾隻小貓在院裏玩,就想過去接近小貓,把它抱在懷裏。不想這裏的小貓不是傢養的寵物,不僅對人不信任,而且充滿野性,見人就跑,他追瞭幾次也未得手,逗得大夥笑個不停。

現在由於學生使用不透明的繪圖紙畫儀器草圖,就失去瞭可以“疊閤起來比對”的便利,隻能憑藉老師的經驗和尺規來判斷各個分段圖是否正確。

北配殿的剖麵一看就知道有誤,主要是屋麵舉摺關係沒畫齣來;後來詳細檢查測稿,確定梁架裏麵的檁下皮到采步金上皮的尺寸沒錯,兩次測量的尺寸誤差在一厘米左右,但一部分的梁架被畫高瞭。

九卿房的正殿是小王老師上去測量,我在下麵記錄采集的數據,根據這些數據畫齣的剖麵基本正確;而次間剖麵的屋麵麯綫畫得過緩,正間和次間的屋麵麯度有不一樣的地方,決定第二天再到現場核實一下。

因大牌樓的正脊高度未測,立麵和剖麵都有未完成的感覺。想到測量時是小女生爬高測量,為瞭防止再次爬高齣現意外,我

晚上在臨時住地與其他帶隊老師檢查同學們畫的測稿。

1860年景明樓被毀,慈禧重修頤和園時未修。目前的景明樓是1992年依據原來的式樣重建的,聯係三棟閣樓的連廊則是上世紀90年代末重建。

曾經看到一張傍晚時在東堤上拍的照片,中景的景明樓與遠處的玉泉山、西山構成一個完美的山水風景。在湖中的船上拍照也可以得到類似的景觀。

……

前言/序言

在古典園林中,池塘、樹木、疊石和建築是四個基本的組成部分,其中的疊石具有模擬自然山水的意象,以達到園主脫離塵世,與自然景物相通的目的。品評一段園林疊石的層次,主要是欣賞它是否搭建齣真山真水的脈絡氣勢以及是否符閤山水畫法中的皴法嚮背。在園林史中,從清初發展起來的疊山傢,如張南垣、計成等,他們運用石包土的土石山手法再現瞭大自然的真山一角,創造齣有如截溪斷榖的“平崗小阪”、“陵阜陂陀”等意境,有彆於宋元以來疊山傢對真山全貌的小尺度模仿和縮移。

我從少年時開始習練書畫,對山水畫與畫論均有涉獵,為認識和理解古典園林打開瞭一扇方便之門。

在我讀本科三年級時(1983年),建工齣版社曾組織過一場針對全國建築係學生的論文競賽,以提高工科同學讀書和關注學術研究的熱情。記得當時國內高校中開設建築學專業的學校不多,評委會最後共收到來自二十五所大專院校的論文三百三十篇,最後選齣三十五篇論文作為優秀作品發錶在次年齣版的《建築師》雜誌(總18期)。當時我寫瞭一篇題為《試論中國山水畫對古典園林的影響》的文章投給評委會,後來與天大的其他九篇論文一起被評為優秀作品,很讓當時關心我們的老師高興。應該說,這次活動既是我研究古典園林的開始,也是親近頤和園的開始。

那時候的雜誌都是黑白膠版印刷,除非是專業攝影師所為,很多黑白版照片的拍照、洗印條件都不好,印刷齣來後的效果並不理想。當時係裏的鬍德君老師、彭一剛老師看到我寫的初稿後曾建議:如果論文插圖一律改為手繪,可以達到圖文並茂的效果,讓人看起來也更舒服。得此高見,我就把設想的插圖一律改成手繪,大部分是鋼筆畫,一些引用的大幅古畫也被我改畫在小幅宣紙上,最後印刷齣來的效果還真不錯。

在給論文繪製的二十八幅插圖中,有兩幅插圖涉及頤和園,一幅題為“頤和園藉景玉泉山”,是根據在魚藻軒西望的實景

改繪的,用以驗證《園冶》中提及的“巧於因藉”的提法;另一幅插圖題為“頤和園諧趣園裏的尋詩徑”,畫麵中景是山石和尋詩徑小路,遠處可見“蘭亭”、遊廊和知春堂建築,用以說明畫論中的一些提法如何轉化成造園理論並影響到造園實踐。這兩張照片不是我拍的,是藉用瞭一些可以看到的相關齣版物中的插圖。

後來為瞭探訪這兩幅插圖的實地情況,我曾與幾位同學利用暑假結伴藉住在北大的學生宿捨,同時找機會參觀北京的一些新建築。記得有一次進頤和園北門時已近黃昏,園內遊人極少,那時的蘇州街還未恢復,很有荒涼、蕭瑟之感,當幾人翻過萬壽山來到長廊時,附近的少量建築中已有燈光泛齣,在群青色的背景中透齣點狀的橘黃色。此時,盡管大傢依然說笑,但這時的頤和園景物卻深深地印在腦海中,成為一段揮之不去的情結。

這時候去瞭幾次頤和園,但沒有機會或時間去諧趣園北側去找尋詩徑附近的疊石。

在古典園林的研究中,頤和園作為北方皇傢園林的代錶是一個必須提及的實例;在目前可見的研究成果中,除瞭清華大學幾位老師在常年測繪基礎上寫齣的《頤和園》專著,其他對頤和園的專題研究不多,更多地是作為某些論點的佐證,如園

林中的藉景、園中園等。在對頤和園的描述中更多地是根據現有的園林景物展開,很少涉及清漪園時期的原始設計。實際上,現在我們所看到的頤和園主要是1885年經過多次維修以後的麵貌,而被英法聯軍破壞前的清漪園,從乾隆十四年(1749)開始興建,經過十五年的建設,曾經具有比後期頤和園更壯觀的麵貌和一些原始性的設計理念。

作為一個有生命的古典園林,從最初的清漪園到現在的頤和園,不僅時間上經曆瞭二百六十四年的風雨變化,影響到實體環境也必然齣現幾經興廢的變化。將這些遺址和原始設計與今天的景物進行對比,相信每個遊覽頤和園的人都會加深對這個園林的理解和對我們中華民族的理解。

上世紀80年代以後,頤和園內對一些清漪園時期建築群進行復建,如蘇州街、耕織圖、景明樓和澹寜堂,並對昆明湖進行的大規模清淤(1990—1991年),據介紹有18萬北京市民參加瞭義務勞動,清淤麵積達到120萬平方米,基本占瞭湖區總麵積(226。7萬平方米)的一半,平均挖深57厘米,如此大的工程量據說是清漪園建園以後二百四十年間的第一次清淤,我想就是乾隆皇帝或慈禧太後也會驚嘆後人對保護這座曆史名園所做的工作。每當我們國傢比較強盛的時候都會大興土木,重視園林建設和文化發展,而每當國傢衰敗之時,往往會伴隨外族入侵或內亂頻發,人們為瞭保命而逃難,這時的園林與建築經常處於無主的狀態而任其荒廢,所以纔有瞭詩人杜牧“南朝四百八十寺,多少樓颱煙雨中”的感嘆。

用戶評價

我總覺得,現代人越來越失去瞭對“空間尺度”的敬畏之心。這地方給我的感覺,就是對“大”這個概念最直觀的詮釋。那種層層遞進、由近及遠的景觀設計,不是簡單地堆砌建築,而是巧妙地引導著你的視綫和腳步,讓你在不經意間感嘆“原來還能這樣布局”。比如從仁壽殿到德和園,那種從政務到娛樂的過渡,處理得極其自然流暢。園林中的疊山理水,看似隨意,實則處處暗閤風水與美學原理。我花瞭好大力氣纔搞明白那些假山是如何利用太湖石堆砌齣自然山脈的質感的,裏麵的學問深得很。而且,不同季節來,景色絕對是天翻地覆的變化,春天的桃紅柳綠固然美,但鼕日裏雪壓琉璃瓦的景象,那種肅穆與靜謐,更是讓人心神安定,體會到一種深沉的美學力量。

評分這座園林的宏偉壯闊,簡直讓人心潮澎湃!一踏入那硃紅的宮牆,仿佛瞬間被拉迴瞭那個金戈鐵馬的年代。我仿佛能聽見當年朝堂上的喧囂,感受到帝王將相的氣度與威嚴。尤其是那長廊,蜿蜒麯摺,每一處雕梁畫棟都訴說著曆史的滄桑。光是走完一遍,都需要耗費一番腳力,更彆提細細品味那些壁畫上的故事瞭。說實話,對於我這樣一個曆史愛好者來說,這裏簡直就是一座活著的博物館。我特彆喜歡昆明湖畔的景色,煙波浩渺,配上遠處的萬壽山,真有“一覽眾山小”的豪邁感。那些精巧的水利工程布局,更是體現瞭古代匠人的智慧。站在佛香閣下,俯瞰全園,那種震撼是任何照片或文字都無法完全傳達的,必須親身體驗纔能懂得。下次我一定要找個清晨再去,據說那時的晨霧繚繞,又是彆有一番仙氣,絕對值得再刷!

評分這地方的布局充滿瞭哲學意味,它不是一個封閉的宮殿,而是一個不斷延伸、充滿變化的“場域”。你永遠無法用一個鏡頭捕捉它的全貌,因為它一直在用不同的視角“戲弄”著你的眼睛。當你以為看到瞭最高點時,轉個彎,又齣現一個更開闊的視野在等著你。這種“藏與露”、“虛與實”的對比手法運用得爐火純青。我喜歡它在處理“私密空間”和“公共空間”的轉換,比如從嚴肅的政治區域到私密的皇傢休憩地,過渡得既有界限感又不會顯得突兀。這讓我思考,我們現在的生活中是否也應該多一些這樣有層次感的空間體驗,而不是一覽無餘的扁平化設計。總而言之,這是一次對傳統空間美學和曆史厚重感的深度洗禮,一次眼睛和心靈都得到極大滿足的旅程。

評分這次遊覽,我最大的感觸是關於“人與自然”的關係。這地方的建造,顯然不是要徵服自然,而是要融入自然,甚至是以一種非常謙卑的姿態去依附於山水的骨架之上。你看那十七孔橋,它連接的不僅是湖岸,更像是將人為的精緻與自然的遼闊溫柔地縫閤在瞭一起。走在湖邊的小路上,微風拂麵,湖水輕漾,讓人暫時忘記瞭都市的喧囂和工作的壓力。我甚至偷偷觀察瞭一下那些石舫,那種木質與石材的結閤,在水麵上顯得如此穩重而優雅,簡直是矛盾美學的極緻體現。我花瞭很多時間在遊廊裏發呆,看著光影隨著時間推移在木結構上移動、拉長、扭麯,每一分鍾都有新的畫麵誕生,非常治愈。如果說現代建築是直綫的邏輯,那麼這裏就是流動的詩歌。

評分說實話,我對園林裏那些細節的考究程度感到非常驚嘆。很多地方需要湊近瞭,甚至需要藉助手機的變焦功能,纔能看清那隱藏的精妙之處。比如那些精美的銅器裝飾,或者匾額上題字的筆鋒轉摺,無不透露齣那個時代對工藝的極緻追求。我特彆留意瞭那些彩繪,顔色雖然曆經風霜,但依舊能想象齣當年的絢麗奪目。這些東西可不是隨便畫畫就能糊弄過去的,每一條龍、每一朵雲,都有其特定的寓意和規製。逛完之後,我有一種強烈的衝動,想去圖書館查閱更多關於清代皇傢園林色彩學和木作工藝的專業書籍,因為肉眼可見的美好背後,是無數工匠的心血和代代相傳的技藝。這種知識的渴求,纔是最好的旅行紀念品。

評分還好吧,是正版書籍,值得購買!

評分內容有點像散文,一般吧。

評分等瞭幾天纔到,還可以

評分很好的書很精緻內容豐富啊啊啊的呀

評分印裝質量好 語言平實質樸 手繪頗多

評分印裝質量好 語言平實質樸 手繪頗多

評分雙十一活動太劃算瞭

評分送貨挺快!為此我為對的起這送貨的速度 當天書就讀完瞭,內容垃圾。

評分還沒看,我們也在建園子,這纔知道慈禧搞這個頤和園到底有多麼耗費,輸瞭甲午戰爭也正常。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有